Федор Лукьянов - Мир на взводе: пружина разжимается

- Название:Мир на взводе: пружина разжимается

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «1 редакция»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-84382-4, 978-5-699-84385-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Лукьянов - Мир на взводе: пружина разжимается краткое содержание

Современные проблемы требуют глобальных решений, прийти к которым можно, лишь обладая глобальным мышлением. Образец такого мышления представляет книга, которую вы держите в руках. В ней собраны лучшие статьи Валдайского клуба. Это первый всеобъемлющий доклад о механизмах, движущих мировую политику сегодняшнего дня и ближайшего будущего.

Из этой книги вы узнаете, что:

● Уже скоро государство может стать недоступной роскошью для многих народов.

● Права человека могут противоречить правам общества и уж точно их не исчерпывают.

● «Новый атлантизм» превращается в гегемонию, но тем самым неизбежно порождает резкий рост противодействия.

● Обвиняя других в ревизионизме, США сами создают «идеальную» модель ревизионистского поведения.

● Возможна ли тактическая ядерная война в Европе?

Мир на взводе: пружина разжимается - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

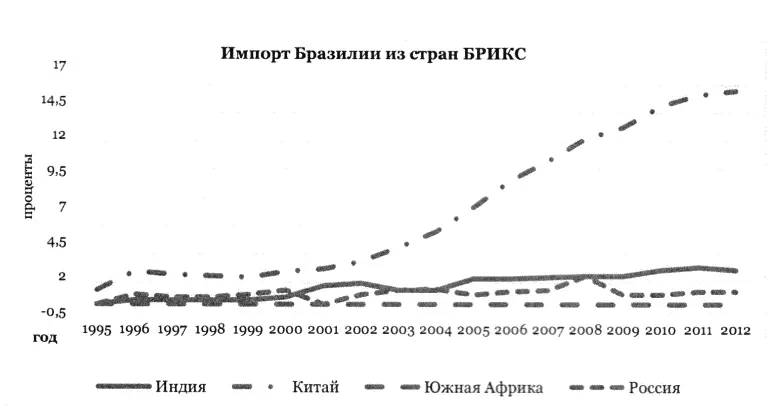

Источник: Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)

Рис . 4. Импорт Бразилии из стран БРИКС

Источник: Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)

В то время как для Бразилии основным торговым партнером с 2009 года является Китай, вклад других стран БРИКС в экономику страны ничтожно мал. И Соединенные Штаты, и Европа продолжают оказывать огромное влияние на экономику Бразилии, как и на другие страны БРИКС, включая Россию. Поэтому ни один член БРИКС не поддержит какие-либо предложения, которые могут привести к введению против них экономических санкций наподобие тех, которые действуют в отношении России. Показательно и то, что страны «семерки» смогли достичь в своих рядах определенного единства в том, что касается санкций против России, тогда как ведущие политики в Москве хорошо понимают, что не смогут убедить другие страны БРИКС присоединиться к контрсанкциям.

И тем не менее саммиты БРИКС остаются ключевым элементом системы глобального управления вопреки стремлению Соединенных Штатов и Европы выставить это объединение искусственным и маловлиятельным [38]. Саммит в Уфе был успешным для Путина. Всего за несколько дней российский президент принял не только лидеров стран БРИКС, но и глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Через год после зимних Олимпийских игр Россия продолжила сопротивляться попыткам Запада сделать из нее изгоя. В то же время в ходе уфимского саммита появились новости о создании Банка развития БРИКС, который уже начал функционировать.

Борис Кагарлицкий

Всесильно, потому что верно?

После крушения советского блока в 1989 – 91 годах говорить о марксизме как о передовой – или хотя бы влиятельной – теоретической школе в странах Восточной Европы было бы по меньшей мере странно. Идеи марксизма ассоциировались с тоталитарными и репрессивными практиками сталинского периода, с потерпевшими поражение хозяйственными структурами СССР, с консервативно-ностальгическими взглядами старшего поколения и небольшой части молодежи, которой «не удалось вписаться в рынок».

Разумеется, подобное отношение к марксистской теории характерно именно для бывших коммунистических стран, переживавших стремительный переход от административной экономики советского типа к неолиберальному капитализму. Сам термин «социализм» здесь в высшей степени дискредитирован.

Между тем в университетах Западной Европы и Северной Америки преподавание марксизма оставалось важнейшей частью социологического образования, а радикальная левая интеллигенция продолжала активно участвовать в общественных дискуссиях.

Но было бы наивно утверждать, будто кризис доверия к марксистской мысли наступил только в странах бывшего советского блока. Именно на Западе в 1990-х годах разворачивается масштабное контрнаступление сторонников либерального идеологического мейнстрима, чьи позиции в значительной мере сформировались под влиянием событий 1968 – 74 годов (война во Вьетнаме, студенческие бунты в Франции и Италии, революция в Чили, падение правоавторитарных диктатур в Португалии, Испании и Греции, способствовавшее массовой радикализации интеллигенции).

Кризис идеологии сопровождался в конце 1970-х годов серьезными экономическими проблемами, которые переживало западное общество потребления. Но выход из него был найден не на пути антикапиталистических преобразований или новых социальных реформ, за что ратовали левые, а напротив – через отказ от смешанной экономики, воплощавшейся в концепции Дж. М. Кейнса, через политику поэтапного демонтажа социального государства, приватизацию, дерегулирование и предоставление привилегий финансовому капиталу.

Иными словами, сам мейнстрим радикально сместился вправо, заместив центристские идеи прогрессивного либерализма жесткими принципами современного неолиберализма [39].

Триумф неолиберализма и кризис левых

При этом сами левые не только не смогли предложить сколь-нибудь комплексного стратегического ответа на подобные перемены, происходившие в рамках глобального капитализма, но и разделились на две группы, предлагавшие равно неконструктивные подходы. Одно течение склонно было игнорировать происходящее, доказывая, что капитализм ничуть не изменился. Другая, напротив, мифологизировала перемены, принимая за чистую монету любые объяснения и концепции, предлагавшиеся идеологами и пропагандистами правящего класса. Неудивительно, что крушение СССР послужило сигналом для атаки неолибералов, которые на уровне идеологической и культурной гегемонии закрепляли успехи, уже достигнутые в сфере политики и экономики. Причем под ударом оказались не только партии и теоретики, представлявшие коммунистическую традицию, так или иначе связанную с советским проектом. Западные левые, включая коммунистов, начиная с 1968 года не раз публично критиковали СССР. Однако это ничуть не облегчило их положения в идейной борьбе конца ХХ века.

Крушение советской системы интерпретировалось неолиберальной общественной мыслью как доказательство принципиальной невозможности построить какую-либо общественную модель, отличающуюся от современного капитализма, и заведомой обреченности любых форм хозяйственной политики, не основывающейся на действии «невидимой руки рынка».

Таким образом, не только сторонники централизованного планирования, опиравшиеся на советский опыт, но и все остальные левые – от самых умеренных социал-демократов, призывавших осторожно регулировать рынок, до самых радикальных сторонников рабочего самоуправления и анархической сетевой самоорганизации – в равной степени оказывались исключены из сферы «серьезной дискуссии» и признаны безнадежными утопистами.

Потерпев ряд политических поражений, социал-демократические и коммунистические партии начали одна за другой сдаваться на милость победителя, встраиваясь в неолиберальную систему и признавая логику нового консенсуса. Многие коммунистические партии официально прекратили свое существование.

Социал-демократические партии сохранялись скорее в качестве электорального бренда, но не как общественной силы, выступающей если не за реформирование капитализма, то хотя бы за проведение качественно иной политики в его рамках. В конечном итоге вся дискуссия свелась к нюансам «культурных различий», тактическим вопросам управления и к вопросу о правильном подборе кадров.

Мелкие левые группы искали спасения в жестком догматизме, превращаясь в своеобразных «хранителей огня», задача которых состояла в том, чтобы передать марксистскую и социалистическую традицию в более или менее целостном виде будущим поколениям революционеров (причем они ни на минуту не прекращали борьбу между собой, выясняя, чья традиция чище). Наконец, интеллектуалы, лишенные политической опоры, обратились по большей части в паническое бегство, найдя идеологическое укрытие в различных версиях постмодернистской теории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: