Владимир Бондаренко - Последние поэты империи

- Название:Последние поэты империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание

Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

осиротел не менее поэта

последних сроков Родины моей...

1992

Поэзия последнего срока...

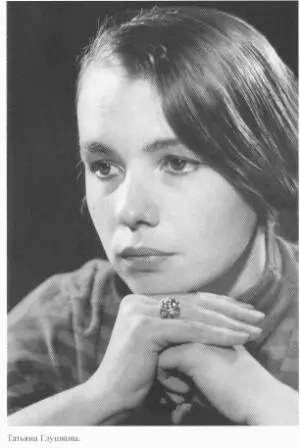

Татьяна Михайловна Глушкова родилась 23 декабря 1939 года в Киеве в семье ученых-физиков. После окончания киевской школы поступила в Литературный институт имени А. М. Горького, который закончила в 1965году. Много переводила с украинского, грузинского, латышского и других языков народов СССР. Два года проработала экскурсоводом в Михайловском, оставшись страстной поклонницей пушкинских мест. Первый поэтический сборник «Белая улица» вышел в 1971 году, доброжелательно встреченный критикой. В этот период много пишет об истории России, посвящает свои стихи ее известным деятелям. В ее поэзии оживают древние Киев и Новгород, любимый Псков, Прибалтика. С конца 1970-х годов меняется тематика стихотворений, появляется грусть, а затем и трагедия любви, от чего спасает лишь «Очарованье старых книг...». Основные поэтические сборники Татьяны Глушковой: «Белая улица» (1971), «Разлуки нет» (1981), «Стихотворения» (1992), «Всю смерть поправ...» (1995), «Русские границы» (1997) и др.

В те же годы активно включается в общественный и литературный процесс, выступая в защиту народных ценностей и культуры. Выпускает острополемическую книгу статей «Традиция — совесть поэзии».

Перестройку резко не приняла, и из погруженной в книжную культуру поэтессы превратилась в яростного борца против ельцинского режима, непримиримого красного воина. После трагедии 1993 года лирика ее достигает высшего накала чувств, она создает классический цикл стихов, посвященных трагедии русского народа. Распад СССР пережила как потерю родины. Возник цикл публицистических статей, где она обвиняет в разрушении родины не только ельцинский режим, но и молчащих патриотов, людей компромисса. В последние годы жизни писала автобиографическую книгу о детстве «После Победы», частично опубликованную в газетах «Завтра», «День литературы» и «Независимой газете». Несмотря на одиночество и тяжелую болезнь, много работала до самой кончины. Умерла от тяжелейшего инсульта в 2001 году. Похоронена в Переделкино.

· * * *

Татьяна Глушкова не пожелала жить на «лоскуте державы». Она не стала пытаться переделать себя для иной России, чтобы обрести новое дыхание в поэзии третьего тысячелетия. Предпочла остаться в великом и трагическом XX веке. Все ее споры с былыми друзьями были предельно искренними, ибо она и от них ждала той же «литературы последнего срока», тех же последних, завершающих слов, которые в последние годы жизни выговаривала, выкрикивала, ожидая апокалипсических видений, непримиримости к разрушителям Родины, и, не дождавшись, отвернулась от них. Со своей точки зрения она была абсолютно права.

Татьяна Глушкова, как верный воин языческих времен, пожелала быть погребена вместе со своим властелином, имя которому — Советская держава, допев ему свою великую Песнь. Песнь о великой державе, о великом времени. После написания стихов об ушедшей Родине Татьяну Глушкову уже мало что связывало с жизнью. Может быть, по-земному, по-человечески стараясь удержаться в новой жизни, она перекинула мостик к поэтам иных времен. В своем предисловии к циклу стихов «Возвращение к Некрасову» она пишет: «Он постучался ко мне... постучался в сознание, чтобы воззвать к силе духа, к дельному продолжению бытия — пусть и рушится вокруг все привычное, дорогое, пусть хочет рассыпаться сама плоть жизни...» Она хотела найти у них — у Некрасова, у Грибоедова — некую отдушину, обрести успокоение, почерпнуть мистическую энергию, уйдя в их время, и даже пыталась писать как бы от имени своих великих предшественников. Но, думаю, очень уж глубоко она прониклась пафосом последнего срока, оправдывая «поэзии страшное имя», очень уж много сил этому отдала. После такого погружения в кровавую бездну, в трагедию родной страны не выживают.

И потому мне показалось естественным, что Татьяна Михайловна Глушкова ушла в мир иной не из-за своей многолетней и, казалось бы, неизлечимой болезни, а от сильнейшего инсульта. Сознанию поэта нечем было жить... «И за гробом / ступая, в память обо мне / играйте, люди, об огромной, / непокоряемой стране!»

Вот этой огромной и непокоряемой стране отдала свои последние силы Татьяна Глушкова. Поэт милостью Божией. Трагический лирик.

Может быть, впервые после Анны Ахматовой в том же XX трагическом, окаянном и великом веке Татьяна Глушкова успешно преодолела путь от личностной любовной лирики до высот народного трагизма, от пронзительного любовного «я» до эпического грозового «мы», обрела народный слух в своих стихах...

Прелестны ее упоения милой Прибалтикой, воспоминания о родном Киеве. Ревнителей русской словесности притягивает чистота ее классической формулы стиха:

Очарованье старых книг...

Наш стих — наследник русской прозы.

В безмерной глубине возник

его таинственный родник

и тот невыспренний язык,

когда уж выплаканы слезы.

(«Очарованье старых книг...», 1987)

Ей самой программными казались стихи философские, погружающие читателя в «тайну книг и тайну слов славянского привольного рисунка», посвященные русской истории, русской культуре, конкретным историческим деятелям. Она владела изощренной культурой стиха. У нее, как мало у кого из больших поэтов, было изрядно посвящений своим великим учителям и предтечам: Пушкину, Некрасову, Блоку. Она была мастером поэтических имитаций. Я не вкладываю в этот термин никакого отрицательного смысла. Имитации русской классики есть у Осипа Мандельштама, остался в мире имитаций русской и мировой культуры, за редкими исключениями, Иосиф Бродский. Осознание прежнего величия переносит отблеск этого величия и на творения приверженцев неоклассического стиля.

Всю поэтическую жизнь Татьяна Глушкова параллельно жила и в нынешнем, и в прошлом — в прошлом родного Киева, Новгорода, Пскова. Как поэта высокой культуры, ее всегда тянуло и к Европе, к истории мировой культуры. По сути, при огромнейшей любви к Родине она была «русским европейцем». Может быть поэтому она так любила жить и писать в Прибалтике, переводить прибалтийских поэтов.

Зачем я здесь? Вы скажете, гощу,

незваная, на берегу латвийском,

и мне равно: дышать ли тамариском

иль вереском — под этим небом низким

я о своем печалуюсь, грущу...

Так не бывает! Так не может быть!

Лишь тот чужой любви не сострадает,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: