Владимир Бондаренко - Последние поэты империи

- Название:Последние поэты империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание

Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

- * -

7. Личное

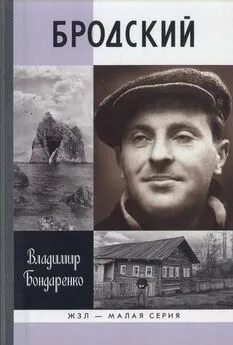

Хочу поделиться личными впечатлениями о поэте, когда-то сдвинувшем и мою судьбу. В своей литературной юности, обитая с 1964 года в том же Питере, куда вернулся осенью 1965 года из архангельской ссылки Иосиф Бродский, я не раз бывал на поэтических вечерах, где выступал и он со своими друзьями. Стихи его тогда мне казались ужасно традиционными, правильными и классическими до невозможности. Но слава его уже гремела. Не скрою, мне было лестно познакомиться с ним и почитать ему свои стихи. Он надписал мне как-то после одного из вечеров свою первую американскую книгу 1965 года, небрежно подчеркнув ее несовершенство, и пригласил к себе домой, в свои «полторы комнаты», взяв у меня пачку моих стихов. Был я в те годы ужасным леваком, обожал весь русский авангард. Женя Ковтун, мой приятель из Русского музея, открывал для меня Малевича и Кандинского в подлинниках, я дневал и ночевал у сестры Павла Филонова Евдокии Николаевны Глебовой, был вхож в кружок Стерлигова[14], считал себя самонадеянно левее обэриутов, ничевоков и прочих биокосмистов, дружил с такими же леваками и в поэзии, и в живописи.

Шел 1967 год, и кому-то из организаторов октябрьских юбилейных торжеств пришло в голову пригласить для праздничного оформления набережной из Москвы группу ху- дожников-кинетов во главе с Львом Нусбергом и Франциском Инфанте, ныне широко признанным авангардным художником, к тому же лауреатом Государственной премии России. Рисунок его и сейчас украшает мое жилище. Жили они в Петропавловской крепости, и я перебрался из своего студенческого общежития почти на месяц к ним в каземат, писал по просьбе Льва Нусберга какие-то манифесты, лозунги... Лев и представил меня тогда впервые в моей жизни — писателем. Бывал в тех кинетических казематах и Евгений Рейн, и именно с его рекомендацией я попал в коммуналку к Иосифу Бродскому со своими стихами. Бродский отмечал что-то положительное в моих стихах, что-то предлагал упростить, но в конце концов разошелся, разозлился и, как самый настоящий школьный учитель, разложил по полочкам всю мою (да и не только мою) авангардистскую дрянь. Он терпеть не мог форму ради формы: если нет великого замысла, то нечего и писать. И все эти словесные приговские эксперименты его раздражали. Он был уже законченным классицистом и антиавангардистом, если не консерватором. Он не раз выражал свое достаточно четкое консервативное отношение к смыслу литературы: «Жизненный путь человека в мире лежит через самосовершенствование. Ты начинаешь писать стихи не для того, чтобы писать стихи, а чтобы писать все лучше и лучше. Но не для того, чтобы быть хорошим стихотворцем, а для того... Ладно, придется все-таки сказать это слово: душа. Но в этом направлении гораздо лучше преуспеть в стиле... Так что мастерство всегда плетет заговор против души...»

Нечто подобное Иосиф Бродский говорил и мне — что в авангарде шестидесятых годов он видит затхлость и нечто уже побитое молью, и нет резона писать стихи, лишенные смысла. «В этом смысле я не в авангарде, а в арьергарде, как и Анна Андреевна Ахматова». Кстати, в той нашей беседе его ссылки на Анну Андреевну были постоянными, да и упор на простоту стиха, понятность мысли шел как бы от нее. Все сказанное им я сразу же записал и даже напечатал тогда в нашем рукописном журнальчике, который выпускал вместе с моими друзьями и ныне храню в своем архиве. Несколько раз он повторял по поводу словесных экспериментов шестидесятых годов: «Дрянь, дрянь, дрянь».

Не думаю, что с моим максималистским характером он сильно повлиял бы на мои попытки перевернуть мир искусства, но, признаться, мне и самому надоели к тому времени эти звуковые головоломки и шарады из крестиков и ноликов, я и сам уже достаточно начитался блестящих поэтов Серебряного века, книги которых продавались во всех букинистических магазинах по сравнительно дешевой даже для студента цене. От ничевоков я перешел к Николаю Гумилеву и Велимиру Хлебникову и потому с интересом внимал столь «мракобесному» разбору своих левацких стихов уже нашумевшим в Питере поэтом, вернувшимся не так давно из моих родных поморских земель. Расспрашивал я Бродского и о северных впечатлениях, ибо к страданиям его в ссылке относился несколько иронично. На тех же землях, где он якобы страдал целых восемнадцать месяцев, веками жили мои поморские предки, да и тогда, в шестидесятые, немало моих родичей было разбросано по архангельским деревням — десятки Галушиных и Латухиных. Впрочем, я и сам, будучи школьником и на картошке, в тех же северных деревнях месил ту же грязь почти каждый сентябрь. Не мучения мнимые меня интересовали, а впечатления поэта, впервые побывавшего на глубинной русской земле. И я был рад услышать самые восторженные слова и о природе севера, и о моих северных земляках, и о русской народной культуре. «Вот у них и учись поэзии», — сказал мне в завершение своего разбора-разгрома этот далеко не самый народный поэт.

С поэзией собственной я и в самом деле с тех пор решительно завязал. Кстати, примерно так же вслед за мной завязал со своим модернизмом и критик из «Нашего современника» Александр Казинцев, когда-то начинавший со стихов в кругу Сергея Гандлевского. Да и кто в молодости не был тем или иным радикалом? А северные стихи Иосифа Бродского (некоторые из них он читал мне тогда при нашей встрече) до сих пор считаю лучшими в его творчестве. Со мной спорили некоторые мои друзья, называя его стихи периода ссылки вынужденными, покаянными, покорными, другие вообще при имени Бродского фыркали и ухмылялись.

Тем временем поэт уехал в Америку открывать мировую культуру, сам не раз менял свою стилистику, порывая с романтизмом, добавляя к совершенному неоклассицизму несвойственную ему иронию, то уходя в античные имперские мотивы (надо сказать, удачно), то ломая свой стих под английские каноны, что приводило и к неизбежной холодности стиха, и к непривычному построению строфы. Многое из его американской поэзии я просто не приемлю. Во многом я согласен с критикой в его адрес и Александра Солженицына, и Наума Коржавина. «Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике — это человеческой простоты и душевной доступности... Запад! Запад Бродскому люб — и не только потому, что в нем господствует Нравственный Абсолют, и не только потому, что он основан на индивидуальности и приоритете частной жизни; хотя в приверженности к демократии Бродского не упрекнешь: ни в чем не проявлена... Он был всегда — эли тарист, так и говорил откровенно. Он — органический одиночка...» — пишет Солженицын.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: