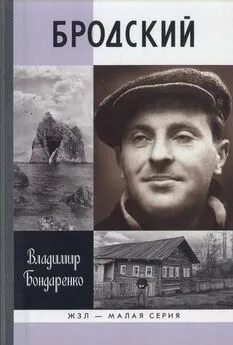

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи

- Название:Последние поэты империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание

Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1958 году в геологической экспедиции к северу от Обозерска Иосиф Бродский, сражаясь с комарами, участвовал в составлении геологической карты Советского Союза: таскал геологические приборы, нахаживал в день по тридцать километров, забивал шурфы. Познавал Север, как говорится, «своей шкурой». Эстетических впечатлений почти не осталось, все комары выпили... «Но если говорить серьезно, то это мои университеты, — признавался Бродский. — И во многих отношениях — довольно замечательное время... Это тот возраст, когда все вбирается и абсорбируется с большой жадностью и с большой интенсивностью. И абсолютно на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом...» Не было еще в обществе ни гедонизма, ни эгоизма. Но поэтических впечатлений от той экспедиции не осталось. Пришлось русскому Северу подождать второго его открытия уже повзрослевшим ссыльным Иосифом Бродским.

Зачем понадобились этот суд и эта северная ссылка питерским властям, и по сей день непонятно. Живи Бродский в Москве, уверен, не дождаться бы ему никогда такого шума, такого абсолютно надуманного процесса. В столице в ту пору, чтобы дело дошло до суда, надо было стать автором опубликованных на Западе явно антисоветских произведений, как Андрей Донатович Синявский. В Москве Леонида Губанова и ему подобных никто не судил, пока не наступила пора шумных политических акций, к примеру, как дерзкая выходка Юрия Галанскова.

Анна Андреевна Ахматова сделала абсолютно верный вывод по поводу процесса над Бродским: «Какую биографию делают нашему рыжему, как будто он специально кого-то нанял». Впрочем, питерские «органы» всегда были посуровее московских. Из ленинградских «Крестов» его везли в тюремном «Столыпине» через Вологду в Архангельск. Куда — Бродский не знал. Там же, в этом тюремном вагоне, запомнилась ему встреча с крестьянином, о которой не раз он вспоминал, когда в эмиграции заходила речь о правозащитном движении, например, с тем же Соломоном Волковым: «И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик — ну какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой же — эти мозолистые руки, борода... Он в колхозе... мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек — ни в России, ни на Западе — на его защиту не подымется. Никогда!.. ни Би-Би-Си, ни «Голос Америки». Никто. И когда видишь это — ну больше уже ничего не надо... И когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер».

Вот это и была его настоящая встреча с русским народом. В ссылке он впервые в своей жизни соприкоснулся не с имперской Россией — и любимой им, и ненавидимой, — а с почти не меняющейся крестьянской, древней, в чем-то христианской, в чем-то языческой Русью. Иной пласт языка. Такие же мужики, бабы, дети, те же милиционеры — крестьянские дети — окружали его и на месте ссылки в Коношском районе, что между Вологдой и Няндомой, в южной части Архангельской области. Он сам определил себе деревню, в которой ему пришлось жить, — Норенская. «Очень хорошее было село. Оно мне еще и потому понравилось, что название было похоже чрезвычайно на фамилию тогдашней жены Евгения Рейна», — рассказывал он С. Волкову.

Первые его ссыльные стихи были еще с мученическим оттенком. В архангельской пересыльной тюрьме в марте 1964 года он писал почти обреченные строки:

Сжимающий пайку изгнанья

в обнимку с гремучим замком,

прибыв на места умиранья,

опять шевелю языком.

Сияние русского ямба

упорней — и жарче огня,

как самая лучшая лампа,

в ночи освещает меня.

Перо поднимаю насилу,

и сердце пугливо стучит.

Но тень за спиной на Россию,

как птица на рощу, кричит...

(«Сжимающий пайку изгнанья...»)

Еще ничего хорошего он не предвидит. Только одну опору он видит для спасения в ссылке — поэзию. Так, впрочем, и оказалось. Одной из главных опор весь период жизни в Норенской для Бродского были книги, переводы и стихи. Он получал из Москвы, из Ленинграда десятки книг. Собралась целая библиотека. Он примерял на себя роль страдающего поэта, соизмерял его с интонационными возможностями стиха, брал темы у Одена, у Элиота. Узнав о смерти последнего, спустя какое-то время написал «Стихи на смерть Т. С. Элиота», использовав форму стихотворения Одена на смерть Йейтса:

Он умер в январе, в начале года.

Под фонарем стоял мороз у входа.

Не успевала показать природа

ему своих красот кордебалет.

От снега стекла становились уже.

Под фонарем стоял глашатай стужи.

На перекрестках замерзали лужи.

И дверь он запер на цепочку лет...

(«Стихи на смерть Т. С. Элиота», 1965)

Этим погружением в мир найденной, открытой, полюбившейся ему еще в Питере английской поэзии он хотел отдалить себя от реального окружающего мира, от людей, от природы, от медленно тянущегося времени. Именно в ссылке он оценил и возвысил до чрезмерности роль языка и в жизни, и в поэзии. Именно в ссылке он окончательно сформировал свою поэтику, отказавшись от «байронизма», романтического начала, соединив опыты барокко с метафизической лирикой. Именно в ссылке он написал свое стихотворение «Одной поэтессе» (насколько я знаю, адресованное Белле Ахмадулиной), определив в нем свое поэтическое кредо:

Я заражен нормальным классицизмом.

А вы, мой друг, заражены сарказмом.

Конечно, просто сделаться капризным,

по ведомству акцизному служа.

К тому ж вы звали этот век железным.

Но я не думал, говоря о разном,

что, зараженный классицизмом трезвым,

я сам гулял по острию ножа...

…………………………………………………..

И скажет смерть, что не поспеть сарказму

за силой жизни. Проницая призму,

способен он лишь увеличить плазму.

Ему, увы, не озарить ядра.

И вот, столь долго состоя при Музах,

я отдал предпочтенье классицизму.

Хоть я и мог, как мистик в Сиракузах,

взирать на мир из глубины ведра...

(1965)

Но это стихотворение еще и пример неудавшегося пророчества. Надо же было именно ему после таких уничижительных строк в адрес литературного сарказма самому вскорости им заразиться!..

Его неоклассицизм, или, как он сам говорил, «нормальный классицизм», уже, как вершина айсберга, закрывает где-то подо льдом массив всей мировой культуры: он наслаждается множеством скрытых цитат из Фроста, Джона Донна, Одена, Элиота или Державина, Хлебникова, Баратынского, Цветаевой. В ссылке он полностью овладевает английским языком, штудирует Т. С. Элиота, У. Б. Йейтса и других, достаточно трудных для чтения, мало кому в России известных поэтов. «Потом, когда я уже был на поселении, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне — видимо, из библиотеки своего отца — книгу Донна в издании "Современной библиотеки". И вот тут-то, в деревне, я принялся потихонечку Донна переводить. И занимался этим в свое удовольствие на протяжении полутора-двух лет». Там же, в ссылке, он увлекается по-настоящему античностью, как бы погружаясь из поначалу чуждой ему действительности в некую римскую провинцию. Он живет в воображаемом мире Древней Греции, Римской империи, пишет «Письмо римскому другу», сочиняет самые мелкие подробности из давно исчезнувшей эпохи. Совершенно прав Александр Солженицын, когда утверждает в статье из своей «Литературной коллекции»: «Уже ссыльные стихи Бродского начиняются Августой, Полидевком, Эвтерпой, Каллиопой — это, может быть, якорь душевной устойчивости при его растерянности и отчаянии в ссылке». Якорем устойчивости были для него и все английские переводы и письма от Анны Ахматовой и многочисленных друзей. Якорем устойчивости стал и русский язык, погружение (как оказалось, до конца жизни) в отечество слова, путь к которому, как считал Иосиф Бродский, ему открыл Оден, не самый известный англоязычный поэт. По крайней мере, в будущем, уже за границей, Бродский оказался большим популяризатором поэзии Одена, чем все его земляки. «Случилось так, что следующая возможность внимательнее познакомиться с Оденом произошла, когда я отбывал свой срок на Севере, в деревушке, затерянной среди болот и лесов, рядом с Полярным кругом. На сей раз антология, присланная мне приятелем из Москвы, была на английском. В ней было много Йейтса... и Элиота... По чистой случайности книга открылась на оде новской "Памяти У. Б. Йейтса". Я был молод и потому особенно увлекался жанром элегии, не имея поблизости умирающего, кому я мог бы ее посвятить... Наиболее интересной особенностью этого жанра является бессознательная попытка автопортрета, которыми почти все стихотворения "in memorial" пестрят... В стихотворении Одена ничего подобного не было... Именно... из-за восьми строк третьей части я понял, какого поэта я читал...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: