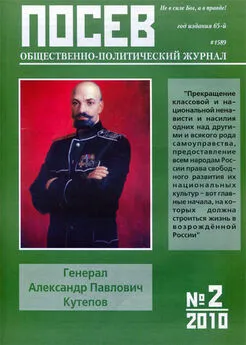

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако события десятилетней давности по своему значению вышли далеко за пределы Чечни и Дагестана. Жесткая и бескомпромиссная позиция по отношению к боевикам Владимира Путина, ставшего 9 августа 1999 года премьер-министром и официальным преемником Бориса Ельцина, открыла ему путь на российский политический Олимп. Эта жесткость легитимировала факт передачи политической власти по наследству. Практически легитимность всего «первого срока» Путина была обеспечена Северным Кавказом. Это не могло не сказаться на внутриполитической динамике в России в целом. Философия военно-политического менеджмента десять лет назад стала во многом определять умонастроения российского служилого класса. Будучи вынужденным, с первого же дня своей работы действовать в режиме «черно-белых оценок» (оправданных в случае басаевского рейда), Владимир Путин впоследствии не смог до конца преодолеть эту стилистику даже там, где она была неуместной. В этом смысле мы можем говорить о негативном влиянии атаки боевиков на российский внутриполитический процесс в целом. Повторимся еще раз, в августе 1999 года на земле Дагестана призыв «мочить в сортире террористов» был оправдан, поскольку речь шла о выживании государства и его элементарной жизнеспособности. Но автоматический перенос данной методики на другие сферы (взаимоотношения власти и бизнеса, Кремля и оппозиции, государства и гражданского общества, выстраивание политики в других субъектах Северного Кавказа и региональной политики вообще, взаимоотношение исполнительной власти и парламента) отбросил Россию назад. Государство, которое в чрезвычайно жестких условиях формирования постимперской политической нации, когда «окна возможностей» для демократизации лишь незначительно открыты, добилось больших успехов по этой части (в сравнении с соседними постсоветскими образованиями), десять лет назад начало движение в обратном направлении. Допустимые в совершенно конкретных условиях авторитарные методы не были свернуты после того, как победа в Дагестане была одержана, а Чечня стала возвращаться под российскую юрисдикцию. Именно здесь надо искать причины последующей отмены выборов регионального управленческого корпуса, формирования ручных палат Федерального собрания, популизм, как главный ресурс для доказательства собственной правоты, а также маркирования любых оппонентов (даже выступающих с патриотических позиций), как оппонентов не власти, но едва ли не врагов страны в целом.

События десятилетней давности многие эксперты, политики, правозащитники называют (с разных позиций) «прологом» ко второй «чеченской войне». Думается, что такой вывод все же является упрощением. С одной стороны нападение 7 августа предопределило будущую вторую чеченскую кампанию. За полтора месяца боев в Дагестане погибло более полутора тысяч боевиков, 280 российских военнослужащих (около тысячи было ранено). Отразив непосредственную агрессию Хаттаба и Басаева, российские военные и внутренние войска начали «зачищать» т.н. «Кадарскую зону», созданную также в августе (поистине роковой месяц!) 1998 года в селах Карамахи, Чабанмахи, Кадар Буйнакского района.

Но в то же самое время «вторая чеченская» была предопределена задолго до «горячего августа» 1999 года. Еще за год до нападения Басаева и Хаттаба в трех селах Дагестана исламские радикалы заявили об отказе подчиняться официальным властям Дагестана и о создании «Отдельной исламской территории», внутри которой произошла ликвидация официальной власти силовых структур, введение шариатского судопроизводства и вооруженных постов по защите «суверенитета» данной территории. По своей сути «Отдельная исламская территория» стала вторым после Ичкерии де-факто государством на российском Северном Кавказе. Ликвидировав «Отдельную исламскую территорию» 12 сентября 1999 года, Москва взялась за свою главную головную боль 1990-х – Чеченскую Республику Ичкерия.

Сегодня, спустя десять лет, политическая турбулентность на Северном Кавказе не преодолена. И в том, что именно 7 августа на Старопромысловском шоссе Грозного прогремел взрыв, в результате которого погиб один и было ранено два милиционера, можно увидеть недобрый знак. В этой связи необходимо и в 2009 году актуальными остаются ответы на два вопроса. Во-первых, какие причины привели к атаке, значение которой вышло далеко за пределы Дагестана и Чечни, Во-вторых, насколько адекватными и оправданными были действия всей российской государственной машины на Кавказе десять лет назад?

Отбросим сходы конспирологические теории о хитром заговоре Кремля для получения дополнительных голосов на президентских выборах преемника Бориса Ельцина. Российская бюрократия не склонна к таким неоправданным рискам. Кто мог просчитать реакцию местного дагестанского населения, предсказать поведение российских граждан (занявших в период первой чеченской кампании отстраненную позицию). Тем более, что серия террористических атак против жилых домов в российских городах (Буйнакск, Волгодонск, Москва) случилась 4-16 сентября 1999 года, когда операция в Дагестане входила в свою завершающую фазу и всем кроме упертых «общечеловеков» было понятно, что без ликвидации «федерации полевых командиров» в Ичкерии обеспечить безопасность Дагестана и всего Северного Кавказа не получится. Иначе ситуация 7 августа 1999 года повторится рано или поздно. Остановимся на системных предпосылках «горячего августа» десятилетней давности.

«Чеченский вопрос» (так же, как и другие этнополитические конфликты на постсоветском пространстве) стал следствием обвального распада СССР и формированием на его основе новых наций-государств. В этой связи искренне верить, что такой распад пройдет по границам союзных республик (нарисованным не общественным мнением, а волей партийных чиновников) мог только неисправимый оптимист. «Бунт автономий», начавшийся в конце 1980-х гг., привел после распада Союза ССР к разным результатам. С одной стороны здесь были Карабах, Чечня и Абхазия, Горный Бадахшан, а с другой – Татарстан, Башкирия, Крым или Аджария. В начале 1990-х гг. в Чечне к власти пришли сторонники светского этнического национализма, создания независимого от РФ национального государства. Реализация этого проекта не увенчалась успехом, поскольку спровоцировала внутреннюю нестабильность и гражданские конфликты. Более того, войдя в жесткое противостояние с Российским государством, де-факто Чеченская Республика Ичкерия обрекла себя на кровопролитную войну. Ее завершение в августе (снова август) 1996 года дало этому проекту новый шанс. Хасавюртовские соглашения, оглашенные 31 августа 1996 года, предполагали «отложенный статус» Чечни до 31 декабря 2001 года. Это, конечно же, не было ни признанием независимости, ни договором между двумя субъектами международного права. На эту тему совершенно определенно высказался Конституционный суд РФ, реагируя на запрос группы депутатов Госдумы на предмет конституционности Хасавюртовских соглашений. Высшая судебная инстанция России определила этот документ, как рамочное соглашение политического характера, в котором определены некоторые направления для дальнейшей разработки и реализации программы действий по обеспечению процесса мирного урегулирования в Чеченской Республике». Однако, ни в Карабахе, ни в Абхазии ничего даже близкого не было. Россия оказалась готовой к максимальному компромиссу со своей сепаратистской окраиной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: