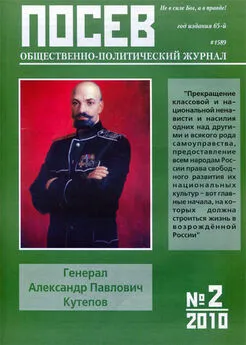

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Название:Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Некоммерческое Партнёрство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ‘’Посев’’»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:0234-8284

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 краткое содержание

Журнал «Посев» № 1 (1588) - январь 2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дельными были предложения о неотложных организационных мерах. Учитывая, что по Федеральному законодательству проведение работ по сохранению должен проводить собственник или пользователь объекта, Тверская епархия его бы взяла. Но пользование объектом сейчас практически невозможно. А его восстановление потребует такого объема затрат, с которым епархия сама не справиться. Поэтому, с одной стороны, необходимо создание фонда, который мог бы концентрировать поступающие внешние средства от пожертвований, что помогло восстановлению Старицкого монастыря Тверской области. С другой – необходимо обратиться к губернатору Тверской области о включении монастыря в мероприятия областных программ и к министру культуры РФ о включении объекта в федеральные программы и заявлении проекта в Федеральную программу «Культура России». Очень будет нужна, особенно на ранних этапах, помощь населения в проведении простых работ. На конференции была названа примерная цифра в 1 миллиард рублей на восстановление монастыря.

В финале конференции прозвучал иноческий призыв:

– Воскресение монастыря должно начаться в сердце каждого из нас!

Осмысливая все сказанное, выделим главное. При воссоздании храмовых объектов, конечно, важен внешний, соответствующий историческому архитектурному воплощению и благолепию, без излишнего блеска и китча, образ. Но и без, внутреннего духовного содержания, это будет не храм. А нравственное оздоровление народа без сакрального смысла покаяния невозможно. Поэтому и то, и другое потребует сопричастности мирян, вносящих посильную лепту, в том числе своим трудом там, где требуется деликатность рук. Ведь известно, что мы любим то, и дорожим тем, во что вложили свою любовь и свой труд. Возможно, что кто-то войдет в монастырскую общину, а кто-то активней займется сельским хозяйством или другими полезными промыслами.

Безусловно, создание фонда и включение Николаевского Антониева монастыря в федеральные и региональные программы давно назрели и требуют деятельного совместного участия администрации, Церкви и общественности, учитывая коллизию между федеральным значением объекта и его региональным пользованием. Поэтому, к решению этих проблем необходимо привлечь внимание центральной власти. Для нас привычно, что все должно начинаться по команде из Центра. Власть у нас, конечно, много чего может. Вот сегодня, в трудные времена, опять много говорят об излишествах. А не излишество ли, настаивать на весьма дорогом, эстетически сомнительном, с точки зрения места, исполненном гордыни проекте очередной вавилонской башни, с неудобопроизносимыми фрейдистскими ассоциациями в исторически вполне мужественном городе? И это несмотря на возражения деятелей культуры, жителей города и угрозу ЮНЕСКО лишить Санкт-Петербург статуса города, обладающего всемирным культурным и архитектурным наследием. Неужели недостаточно опыта Москвы? Ну, а если госкорпорация очень хочет сильно потратиться, то она может, наконец, не корыстно газифицировать небогатую Центральную Россию – Красный Холм, например. А также, заняться финансированием воссоздания таких национальных духовно-культурных объектов, как Николаевский Антониев монастырь, судьбой которого обеспокоены ученые и специалисты, пастыри и администраторы, словом граждане – православная интеллигенция различных регионов и народ России.

Заверяем наших читателей, что судьба Николаевского Антониева монастыря постоянно находится в нашем поле зрения. И мы будем ее освещать на своих страницах.

КНИГИ И ЛЮДИ

Борис Пушкарёв.

Энциклопедия офицерства РОА

«…что лучшие придут, иные времена

и наша Родина, великая как прежде,

припомнит подвиг наш и наши имена».

В Москве, в Доме русского Зарубежья им. А.И. Солженицына 25 ноября 2009 года состоялась презентация вышедшей этой осенью в издательстве «Посев» в Москве книги Кирилла Михайловича Александрова «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945; Биографический справочник». Книга представляет собой энциклопедический научный труд, в ней 1120 страниц большого формата: это плод почти 18 лет работы автора в архивах Российской Федерации, Германии и Соединенных Штатов, Книга носит подзаголовок «Издание второе, исправленное и дополненное»» Это ссылка автора на одноименную книгу вышедшую в 2001 году в Петербурге, но на самом деле это преимущественно новый труд, по объему он во много раз больше первого.

Ядро книги представляют собой 170 биографий офицеров, служивших в Вооруженных Силах КОНР (Комитета освобождения народов России) то есть как бы союзной с Германией русской армии, существовавшей с ноября 1944 по май 1945 года. В список не вошли офицеры – советские граждане и эмигранты, служившие непосредственно в войсках Вермахта и СС и не успевшие (или не пожелавшие) попасть в ВС КОНР. Приведенные в книге биографии разной длины – некоторые по одной странице, некоторые по несколько страниц, а очерк про А.А. Власова занимает 40 страниц плюс 30 страниц примечаний, что служит примером доскональности всего исследования. Большинство очерков снабжено редкими и труднодоступными фотографиями.

Всего в ВС КОНР служило более тысячи офицеров и выборка тех 170, чьи биографии попали в справочник довольно случайна – это те, о ком автору удалось найти достоверные данные. Причем критерий достоверности у него строгий – сведения о них должны были находиться не только на западной стороне, но и на советской, в архивах Министерства Обороны и других ведомств. Обычно они проходят по категории «пропавших без вести». Это преимущественно лица в чине майора и старше (74%) Не совсем репрезентативный характер выборки тем не менее позволяет делать интересные сравнения, которым посвящено 28 таблиц. Из 170 человек, круглым счетом 140 советские граждане, а 30 человек – эмигранты. Из советских граждан 37% лица с высшим образованием и 45% начали сотрудничество с противником только после 1942 года, то есть тогда, когда победа Красной Армии стала уже вероятной, и обозначилась туманная перспектива создания русской антибольшевицкой армии. Про этих людей никак нельзя сказать, что они «спасали свою шкуру»: условия в лагерях военнопленных к тому времени стали лучше и, они шли на большой и очевидный риск. Интересна и судьба перечисленных в справочнике офицеров после 12 мая 1945 года. Из советских граждан 27% были казнены советскими органами, 6% погибли при других обстоятельствах, 19% были отправлены в исправительно-трудовые лагеря и 34% остались в эмиграции (судьба остальных 14% неизвестна).

Помимо статистических обобщений справочник содержит опыт реконструкции штатного и боевого расписаний Вооруженных Сил КОНР, именной указатель, библиографию и, что весьма существенно, вводную статью на 120 страниц, ставящую судьбы людей и их нравственный выбор в общий контекст драматической истории России в ХХ веке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: