Сергей Белковский - Разные судьбы. Встречи с земляками

- Название:Разные судьбы. Встречи с земляками

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449816702

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Белковский - Разные судьбы. Встречи с земляками краткое содержание

Разные судьбы. Встречи с земляками - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да ии прокормить их было дело хлопотным и недешевым.

За день лошадь может съесть несколько килограммов травы. А где ее взять столько.

А сколько сена надо заготовить на зиму. За год нужно сменить двенадцать «пар» подков.

Подковывать лошадей Злобин научился сам, будучи уже пенсионером.

Карета

Раз были лошади, почему бы не появиться карете. И она появилась – деревянная, на рессорах, идет мягко, кочек не боится. Сделал ее Злобин сам.

«Есть лучше, конечно, но второй такой нет», – с гордостью говорил Злобин.

Несколько лет ни один заметный праздник в городе не обходился без катания ребятишек в его карете. Много лет жители Миасса были единственными в стране. у кого в городе был бесплатный проезд в общественном транспорте. Можно добавить, что в городе. Наверное. выросло поколение детей, у кого среди детских воспоминаний осталось катание в деревянной карете.

Постскриптум

Злобин не был «новым русским». Был обычным водителем. А затем обычным пенсионером. Впрочем, не совсем обычным.

Говорят, человек за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына или дочь. Все это у Злобина было. И нужно добавить – он построил катер, амфибию, кареты, баню. Все придумал сам и построил своими руками.

Он создал свой мир. Для себя и своей семьи.

Жил человек, как хотел, не приспосабливась к жизни, а жизнь приспосабливая под себя.

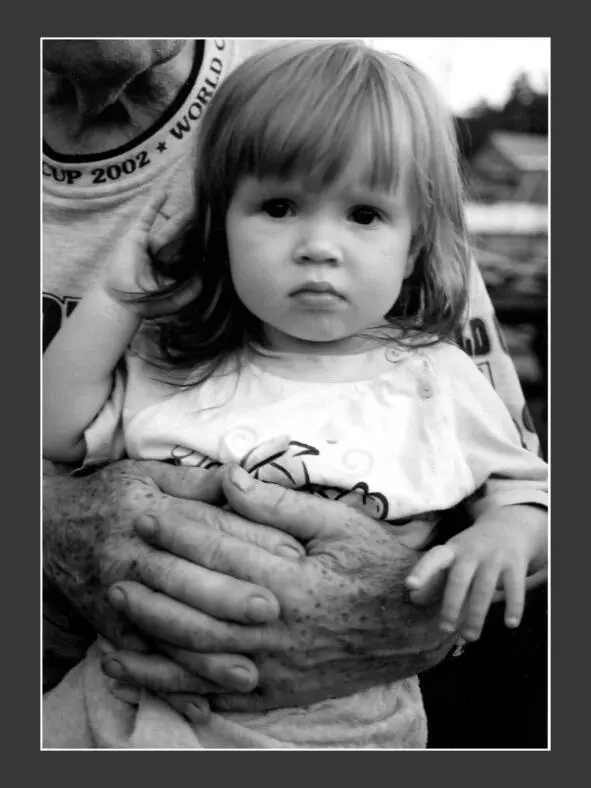

Дедушка и внучка. Фото Сергея Белковского

Послевоенное мужество сапера Исакаева

Сколько после войны было таких судеб – не перечесть

«На войне как на войне» – был такой фильм, где показаны были будни войны, бытовые и боевые.

Мы привыкли повторять: на войне совершаются подвиги. Часто для совершения такого подвига требуется, конечно же, мужество и …всего одно мгновение.

Мы реже говорили и говорим о том, что может быть, большего мужества требовалось потом тем, кто вернулся с войны, но пришел инвалидом – без глаза, руки или ноги. И когда им, тогда еще молодым людям, нужно было не просто привыкать, а приспосабливаться к новым условиям мирной жизни, в которой они уже были людьми с ограниченными возможностями.

И когда о доступной среде даже никто не думал, не до того было. Хорошо, если живы были у них родители, если была жена и она дождалась, если мог как-то сам себе зарабатывать на жизнь…

Об этом мы говорим меньше и, согласитесь, неохотно. Но сколько после войны было таких судеб – не перечесть. В советские времена сделали символ «настоящего человека» из летчика Алексея Маресьева. Он целые десятилетия был живым примером: человек без конечностей может больше, чем мы себе представляем. А про скольких таких «маресьевых» мы не знали и не знаем?

Портрет одного из таких людей на этой фотографии. Вокруг него и рядом с ним – его семья, жена, дочери, правнук. За плечами и «за кадром» длинная и трудная жизнь, преодоления и победы.

В семнадцать лет Хужат Исакаев ушел на фронт, был сапером. Трижды был ранен, третье оказалось самым страшным – парню оторвало ногу. Сапер ошибается один раз…

«Я желаю всей душой: если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой», – не зря пелось в песне тех лет. Небольшой раны не получилось, песня ошиблась.

В 1944-м году после множества операций в госпитале Хужата комиссовали. Вернулся в Челябинск с ампутированной ногой. Так началась гражданка.

Ушел на войну еще без профессии, которую нужно было приобретать. Стал учиться в энергетическом техникуме, в 1948 году его закончил и стал работать на ТЭЦ Челябинского металлургического завода. Позже на вечернем отделении закончил Хужат Исакаев и политехнический институт, стал конструктором в производственно-техническом отделе ЧМЗ, автором более двадцати рацпредложений.

В 1952 году Хужат встретил девушку Рушанию. С того времени они были вместе. Родились у них две дочери – Эльвира и Роза. О том, что это дружная семья, видно по нашей фотографии, сделанной к одному из последних Дней Победы.

Хочу отметить, что во время нашего разговора рядом был правнук Хужата Идиятовича, Илье тогда было десять лет и ему было интересно, о чем вспоминал и рассказывал его прадед.

Создать семью, воспитать детей, быть опорой мужу, ставшему инвалидом на войне, – это подвиг его жены, Рушании. Что такое подвиг – подвигнуть значит, сделать больше, чем кажется возможным.

Семья ветерана. Фото Сергея Белковского.

Когда-то Хужат Исакаев ходил на лыжах и катался на коньках. На протезе. И это тоже было подвигом, хотя сам считал, что пропагандирует здоровый образ жизни.

Вот такая «фотография на память», об одном из ветеранов той страшной войны, в которой они победили.

Семейная фотография. На которой одна из тысяч и тысяч семей, образовавшихся в первые послевоенные годы.

«Прячьтесь, бомбят ведь»: мимо в ночной тишине проехал трамвай

У войны не женское лицо, напомнила история Галины Панкрушевой

Этим запискам о встречах с ветеранами Великой Отечественной уже больше десяти лет. Встретил их в своем архиве случайно и понял, что эта история должна войти в книгу «Разные судьбы».

А вот снимок героини этого рассказа найти в своем архиве так и не получилось, хотя сделал во время нашей встречи несколько кадров.

Такова память – она, как и все, может исчезнуть. Тем важнее помнить об этом и, главное, сохранять ее о людях, кто воевал и приближал Победу в Великой Отечественной войне.

Название известной документальной повести «У войны не женское лицо» раз и навсегда внесло в наше сознание этот факт: война – не женское дело. Лучше бы, конечно, чтобы раз и навсегда она перестала бы быть и мужским занятием.

Челябинка Галина Панкрушева на войне провела всего считанные дни, но они навсегда изменили ее дальнейшую жизнь.

В 1941-м она с родителями жила в Челябинске в частном доме на улице Сталина, ныне Российской. Работала связисткой на почте.

Ночью принесли повестку из военкомата: срочно явиться. Через 24 часа она с группой таких же молоденьких девушек ехала в Уфу, затем их перевезли в Куйбышев.

Вскоре отправили в Москву, где жили и учились навыкам военной связи в одной из школ, и, кроме этого, вместе с москвичами рыли окопы.

Была поздняя осень сорок первого года. Седьмого ноября были на параде, том самом, войска с которого прямо отправлялись на фронт, на защиту Москвы. А через три дня и Галину с подругами отправили на фронт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: