Виктор Сиротин - Бездна

- Название:Бездна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449870940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание

Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вымирал народ… в живописи не только во времена Клодта и молодости Перова, но и в творениях следующего поколения художников. В. Поленов пишет картину «Больная» (1886). Справедливости ради замечу, что умирали не одни только женщины… «Восстанавливая справедливость», В. Максимов пишет картину «Больной муж» (1881), а Сергей Иванов создаёт в буквальном смысле убийственное произведение – «В дороге. Смерть переселенца» (1889), в котором убитая горем женщина лежит рядом с трупом мужа. Жара кругом, судя по теням, неимоверная. Маленькая, обгоревшая на солнце девочка, ничего, очевидно, уже не соображая, дико уставилась на свое- го умершего отца…

Надо сказать, что С. Иванов вообще был мастером «жанра», никому не оставляющего надежд на жизнь.

III

Ну, а как обстояли дела у живых?

Увы, тем, кто выжил от «живописного мора», тоже было несладко, а иные из них и вовсе были готовы променять жизнь на смерть. Словом, народ тогда, если не умирал, не тонул, не гибнул под пулями или не вешался, то ругался или судился друг с другом, в чём убеждаешься, глядя на «Семейный раздел» (1876) – тоже Максимова.

«Но где же спасители Отечества ? – воскликнет кто-то в отчаянии. – Где они, родимые?».

И они тоже есть. Как же без них-то?! В. Маковский пишет полотно «Вечеринка» (1875—1897). Долго писал и как будто не без удовольствия. В нем впечатляют образы тогдашней «прогрессивной молодёжи», то бишь революционной интеллигенции. Один из «тиллигентов» стоит посреди комнаты в расхристанной позе с цигаркой в зубах, осоловело глядя перед собой; пол заплёван, повсюду раз- давленные окурки, грязь. Обо всём остальном можно только дога- дываться… Фантазию, впрочем, особо напрягать не приходится, ибо сидящая за столом девица (студентка?!) всем своим видом выражает «кайф» от сложившегося в доме «положения вещей». Что касается рабочего класса, то он либо тупо рабствовал с утра до ночи «на душегубов» (на картине Н. Касаткина «Углекопы. Смена», 1895 г., рабо- чий черными «андреевскими» глазищами прожигает «тьму жизни»), либо, являясь малосознательным элементом, в остальное время пил «горькую» от безысходности. То есть почти «по уважительной причине». Правда, на картине В. Маковского «На бульваре» (1886—1887) мастеровой наигрывает на фисгармонии незамысловатую мелодию, будучи в стельку пьяным. Жена его остекленевшими глазами безнадёжно глядит куда-то в землю. Чай, чует чего… Ну и, конечно же, не могли наши правдолюбцы не откликнуться на тяжёлый труд женщины.

Александр Архипов с готовностью пишет картину «Прачки» (1890), где, судя по густому пару, бельё варится едва ли не вместе с самими прачками… Не отставал от молодёжи и И. Е. Репин. Куда более талантливый, нежели «любители вечеринок», и Репин, где видел народ, там и слышал стон его да скрежет зубовный («Бурлаки на Волге», 1870—1873). К счастью для Репина и для искусства у художника были друзья, которые могли и вовремя одёрнуть его, и в выборе темы помочь. Посоветовал же кто-то Репину не вписывать в композицию сочувствующую бурлакам аристократку в кружевах и с изящным зонтиком в руках. Тем не менее и он отдал дань моде в полотнах «Отказ от исповеди» (1879—1885), «Не ждали» (1884), «Арест пропагандиста» (1880—1892) и ряде других. От всей этой «густоты» русское искусство могло бы задохнуться, если бы не утверждающее жизнь мировосприятие других живописцев.

Вдохновенные образы настоящего и прошлого России нашли себя в искусстве великих мастеров – Валентина Серова («Девушка освещённая солнцем», 1888; «Мика Морозов», 1901; «Дети», 1899; серия живописных листов, посвящённых Пётру I <1907>, Петру III и др.) и Василия Сурикова. И им был открыт трагизм русского бытия. Но Серов в силу большой культуры и тонкого вкуса не мог ограни- чиваться лишь «иллюстрациями к жизни». Чуждый поверхностному видению бытия и истории, Серов не скатывался до перебирания сора событий и преходящего времени. И он откликался на «боль жизни», но тогда только, когда для этого были действительно веские основа- ния (в частности, в грозовой период истории России 1905—1907 гг.).

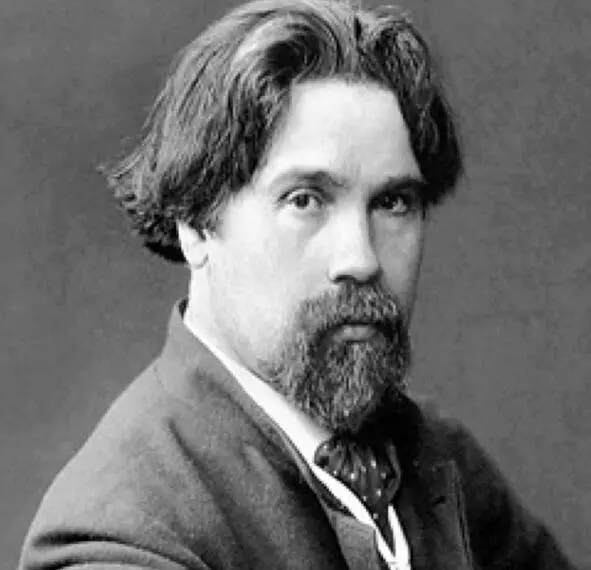

Василий Суриков

Потому и произведения на злобу дня выполнялись Серовым на очень высоком художественном уровне.

Сибирская душа Василия Сурикова, не заражённая разночинными страстями, воспринимала жизнь шире, здоровее и глубже, чем многие его коллеги по цеху. Духовная целостность Сурикова и оптимистичное видение России в истории подвигало гениального живописца раскрывать нерастраченные силы русского народа. Отсюда позитивная заряженность его полотен, которую мастер «весело» явил в картине «Взятие снежного городка» (1891). Утверждающее жизнь настроение не исчезает даже при рассказе о наиболее критических моментах истории России – «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Берёзовке» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Переход Суворова через Альпы» (1899). Отражая в своих картинах изломы истории, Мастер умел видеть продолжение жизни сквозь угасание предшествующей.

Холсты глубоко религиозного Виктора Васнецова излучают чистую душу автора, его веру в настоящую и будущую Россию. Мощью старой Руси веет от его эпического полотна «Три богатыря» (1898) и ряда других произведений.

Михаил Нестеров, сочетая в своих произведениях гармонию цветов с внутренней умиротворённостью, незримо осеняет душу зрителя важностью чистоты помыслов. Как будто исчезая в равновесии цветовых гамм, художническое «я» Нестерова заявляет о себе в необходимости «стяжания мира» каждым из нас. Неброская манера письма Мастера несёт в себе светлые идеи, в которых угадывается духовное осмысление и беспокойство о судьбе России («Видение от- року Варфоломею», 1889—1890; «Под благовест», 1895).

Особняком от всех в русском и мировом искусстве стоит многогранное и грандиозное творчество Михаила Врубеля. Явление высочайшей культуры, великого таланта, ума и глубокого мировосприятия, его творчество – широкоохватное и исполненное драматизма – было, скорее, исключением из «общего правила» творческой интеллигенции. Как мы знаем, последние большей частью ограничивали свое видение России показом выгребных ям русской жизни. И у Врубеля находим мы горечь. И он отдал дань печали. И его творения пронизаны трагизмом эпохи. Но вдохновлённый другим титаном духа – Лермонтовым, художник никогда не опускался до пережёвывания и смакования преходящих реалий. Печаль Врубеля, не опускаясь до низин частного и социального неблагополучия, была истинно лермонтовского – вселенского масштаба.

Глубоко чувствуя народную жизнь и переживая перипетии исто- рии, Врубель не замыкал своё творчество в пределах одной только России. Ломка эпохи, погубившая многие таланты, не обезобразила искания великого Мастера. Более того, прозревая общественные катаклизмы и возвещая о них, Врубель беспощадно раскладывает их сущность в «ломающихся» градациях цвета («Демон сидящий», 1890). Как бы мимоходом освоив свежее ощущение цвета импрессионистов Европы и пойдя дальше их, гений Врубеля превращает цвет в драгоценные камни, переливающиеся неземными оттенками. Из этих сокровищ цвета и света художник выстраивает картины современного ему бытия и воссоздает внутренние реалии ветхозаветной истории. В то же время, наблюдая разгульность народного духа, предвозвещая неоязычество в России и провидя движение новых орд («Св. Афанасий и Богоматерь с младенцем», 1885; варианты «Надгробного плача», 1887; «Голова Демона», 1890—1891; «Гадалка», 1895), великий живописец создаёт мозаичные образы, свидетельствующие о наступлении трагического будущего («Микула Селянович и Вольга», 1899—1900; «Демон поверженный», 1902; карандашные эскизы «Пророка», 1904).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: