Олег Шеин - Россия сегодня. Через 100-летие великих революций

- Название:Россия сегодня. Через 100-летие великих революций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907028-21-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Шеин - Россия сегодня. Через 100-летие великих революций краткое содержание

Россия сегодня. Через 100-летие великих революций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Исследовавший эти особенности романовского «гуманизма» Сергей Фомин справедливо отмечает: «Знакомясь со всеми этими вопиющими фактами, нельзя не прийти к выводу, что всем тем шокирующим нормального человека безобразиям и преступлениям русского человека (в том числе и «человека с ружьем») к 1917 году уже научили. Заложники, реквизиции, доносы, грабежи, высылки, конфискации частных предприятий с последующей передачей их под государственный контроль, переименования населенных пунктов, – все это впоследствии уже проделывалось привычно и на вполне „законных“ основаниях».

Как мы «кормили Европу»

Еще один известный тезис – о «России, которая кормила всю Европу».

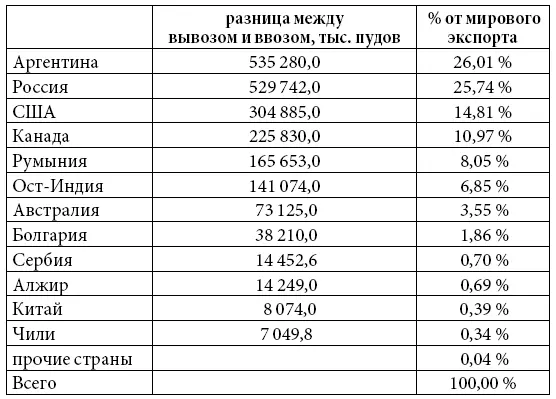

Доля царской России в чистом мировом экспорте пяти основных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза) составляла 25 % [18] Пыхалов И. Кормила ли Россия пол-Европы? // URL: http://scisne.net/a-199

.

При этом в России в 1913 году жило 170 млн человек, а в Аргентине – восемь. Площадь царской России составляла 21,8 млн кв. м, а Аргентины (включая холодную Патагонию) – 2,8 млн кв. км. То есть огромная страна с весьма приличным населением поставляла на рынок такой же объем зерновых, как и одна из двадцати бывших испанских колоний, вдобавок расположенная в ином полушарии.

Что там Аргентина! Обратим внимание на Румынию. В тот период Румыния была существенно меньше, так как не включала в себя Трансильванию. Ее площадь составляла 0,14 млн кв. км, а население – 7,5 млн человек. То есть Румыния уступала царской России по территории в 150 раз, а по числу жителей в 23 раза. Между тем доля Румынии на рынке зерна составляла треть от доли России. И вряд ли у кого-то возникнет на этом основании мысль о высоком экономическом подъеме в этой абсолютно нищей на тот период балканской стране.

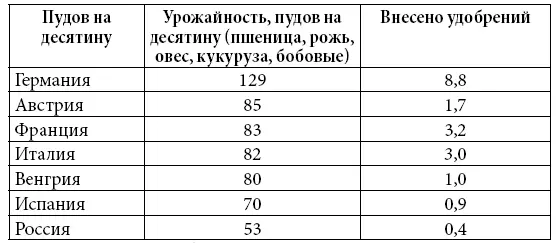

Пойдем чуть глубже и сравним урожайность по зерновым. В России после столыпинской реформы она составляла 8 центнеров с гектара, в то время как во Франции и США – 12.4 центнера, в дождливой Англии – 20 центнеров, в Нидерландах – 22 центнера.

Еще контрастнее урожайность в расчете на душу населения (1913). В России было собрано 30,3 пуда, в Аргентине – 87.4 пуда, в Канаде – 121 пуд.

Чем объясняется такое различие? Разумеется, роль играл климат. Но в не меньшей степени следует упомянуть и развитие химической промышленности. В Европе активно использовали удобрения, применяя их даже в малоразвитых Испании и Венгрии. В России собственное производство удобрений сводилось преимущественно к навозу. Сравнение результатов весьма показательно [19] Россия, 1913. Статистико-документальный справочник. СПб.: Институт Российской истории РАН, 1995. С. 80–81.

:

Но ведь не хлебом единым жив человек. Европейцы в своем мягком климате отводили землю под многие иные культуры – виноград, картофель, оливковые деревья. Зачем же им нужно было распахивать поля под пшеницу, выращивать ее на экспорт? Зачем им нужно было полностью обеспечивать внутреннее потребление за счет собственного производства, когда можно было недорого купить?

Поэтому Европа ввозила зерновые. Не очень много, на самом деле. Франция, Бельгия и Германия покрывали импортом всего 10 % потребления, а Австро-Венгрия вообще была экспортером.

В 1913 году зарубежная Европа потребила 8336,8 млн пудов пяти основных зерновых культур, из которых собственный сбор составил 6755,2 млн пудов (81 %), а чистый ввоз зерна – 1581,6 млн пудов (19 %). [20] Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Петроград, 1917. С. 114–116.

Доля России составляла от европейского импорта 24,7 % пшеницы, 37,1 % ржи, 42,3 % овса. То есть примерно 6 % потребляемых европейцами зерновых поступало из России. Французы и итальянцы на фоне резкого роста рождаемости испытывали потребность в твердых сортах пшеницы для пиццы и макаронных изделий, а предпочитающие свинину немцы покупали ячмень для кормовых нужд.

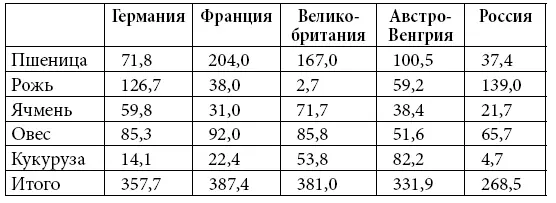

За счет чего Россия завоевывала европейский рынок? Посмотрим еще одну таблицу, из Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich, которая приводится в «Тетрадях по империализму». Это потребление зерновых на одного жителя в килограммах (данные за 1893–1897 годы) [21] Цит. по: Ленин В. И. ПСС. Т. 28. С. 458.

:

Мы видим таблицу только по зерновым. Без мяса, фруктов, овощей. Из нее совершенно ясно видно, что даже по углеводам русские сильно проигрывали не только немцам, англичанам и французам, но даже жителям отсталой Австро-Венгрии.

При этом, по оценкам самого правительства, минимальная потребность оценивалась в 13 пудов (200 кг) на душу; а кроме этого, еще было нужно зерно для корма скота и засева полей (дополнительно 80–90 кг на душу).

За первое десятилетие XX века потребление зерновых на одного жителя империи сократилось с 22,8 пудов до 18,3 пудов в год. Было ли это достигнуто за счет увеличения потребления жиров и белков? Обратимся к Европе с ее традиционно разнообразной благодаря климату кухне. В 1910 году потребление зерновых составило в Англии 22,0 пуда на человека, в Австро-Венгрии и Франции – 23 пуда, в Германии – 28 пудов [22] Сравнительная статистика России в мировом хозяйстве и в ряду великих держав в первое десятилетие царствования императора Николая II 1894–1904 гг. СПб., 1907.

. Даже в Румынии потребление составляло 25,1 пуда [23] Россия, 1913. Статистико-документальный справочник. СПб.: Институт Российской истории РАН, 1995. С. 79.

. Таким образом, по потреблению хлеба Россия отставала.

По иным видам продуктов ситуация выглядела гораздо хуже. Потребление масла, например, на душу населения в России составляло 71 % от Австро-Венгрии, 62 % от Германии, 33 % от Голландии и 25 % от Великобритании. Объем урожая картофеля в России на душу населения был в три раза меньше, чем в Германии. Про мясо и говорить не приходится. Новосельский писал, что сельское население России вынужденно ведет преимущественно вегетарианский образ жизни [24] Новосельский С. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике. 1916. С. 164–165.

. Европейцы могли себе позволить мясо, рыбу, фрукты и овощи. В России потребление мяса в год составляло 66 кг в городах и всего 5 кг в селах [25] Россия, 1913. Статистико-документальный справочник. СПб.: Институт Российской истории РАН, 2005. URL: http://istmat.info/node/236.

.

Малоизвестно, но в 1900–1913 годах поголовье крупного скота в России осталось неизменным. А население выросло. В результате за указанный период число крупного скота на сто человек населения снизилось с 60 до 53 [26] Россия, 1913. Статистико-документальный справочник. СПб.: Институт Российской истории РАН, 1995. С. 91.

.

Интервал:

Закладка: