Евгений Витковский - Против энтропии (Статьи о литературе)

- Название:Против энтропии (Статьи о литературе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Витковский - Против энтропии (Статьи о литературе) краткое содержание

Против энтропии (Статьи о литературе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

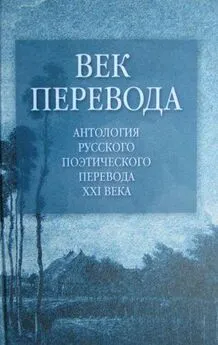

Распространено мнение, что неописуемый расцвет поэтического перевода случился в нашем веке из-за советской власти. Лишив великих поэтов серебряного века возможности печататься в оригинальном жанре, она оставила им лазейку: печатайтесь как переводчики. И якобы все вздохнули и уселись переводить. Уселся Блок за Гейне, Гумилев за Кольриджа, Лозинский за Данте, Ходасевич за Мицкевича, Шершеневич за Шекспира, Маршак за Шекспира, Пастернак за Шекспира. Кузмин за Шекспира...

Это не меня, как запиленную пластинку, заело, это заело советскую книгоиздательскую политику, иначе цензуру. Незнакомые имена проходили в печать с трудом. Зато буквально мебелью советской эпохи стали бесконечные собрания сочинений: один многотомный Гейне (но мере "ликвидации" переводчиков их переводы теряли подпись), второй многотомный Гейне (все, потерявшее подпись в первом издании, отписали одному переводчику -Вильгельму Зоргенфрею, не вдаваясь в тонкости). Полный Данте, полный Овидий, полный Софокл, полный Еврипид и т. д. Впрочем, покушение на высочайшие высоты классики не поощрялось. Если уж нашел в себе силы больной Михаил Лозинский в годы эвакуации, в Елабуге (!), закончить перевод "Божественной комедии" Данте, если уж была присуждена этому переводу Сталинская премия первой степени за 1943/44 год. — никаких больше "Комедий". Перевод очень добротный, слова худого говорить о нем не хочется, но сама наука о Данте за истекшие полвека шагнула вперед столь далеко, что многое в тексте оригинала читается сейчас иначе. Была, впрочем, предпринята в эмиграции попытка перевода ритмической прозой, были еще две попытки (уже в России) перевести поэму в последние годы, но совсем беспомощные.

Это — одна крайность. Другая — антология. Нигде в мире нет, скажем, антологии поэзии Люксембурга, объединяющей литературу на всех трех языках (люксембургском, немецком, французском). У нас есть. Нигде в мире нет серьезной антологии поэзии ренессансной Далмации (сербскохорватский, итальянский, латынь). У нас есть. У нас есть даже антология прозы и поэзии Гренландии ("Голос далекого острова"), изданная тиражом в 50 000 экз. — на 5 тысяч больше, чем все население Гренландии, вместе взятое!.. Но эти антологии — достояние другой эпохи, конца 50-х — конца 80-х годов. Сто лет бросаясь из одной крайности в другую, мы накопили такое "заветное наследство", что может показаться — на русском языке уже все есть.

"В Греции все есть" — говорил полюбившийся народу чеховский герой г-н Дымба, а много ранее него — лесковский ревизор, статский советник Апостол Асигкритович Сафьянос. "У минэ есть свой король, свое правительство. У нас усэ растет. У нас рыба усякая, камбола такая с изюмом и барабанское масло, и мазулины, усэ у нас". То есть опять-таки бессмертная формула "В Греции (читай — в России) все есть".

Не все, но многое. Поколение поэтов круга Жуковского и даже следующее, поколение ровесников Пушкина, едва осознавало поэтический перевод как жанр, отличный от оригинального творчества. Поколение же, вступившее в литературу в 40-е годы XIX века, разницу строго сознавало: Федор Миллер, прославившись у современников переложениями Шекспира и Шиллера, как оригинальный поэт в нашей памяти тоже уцелел, сочинил он такое бессмертное произведение, как "Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять...". Сумерки русской поэзии, озаренные несколькими яркими звездами, продлились до начала XX века. Для поэтического перевода это тоже были сумерки, несмотря на блестящие работы В. Г. Бенедиктова, К. К. Павловой, А. К. Толстого, Л. А. Мея, М. Л. Михайлова, В. С. Курочкина (список почти исчерпан!) — ни "народники", ни их антиподы с мастерами "золотого" века, а уж заодно и "серебряного" в сравнение идти не могут. А поэтами серебряного века "Строфы века — 2" открываются. За 1895-1915 гг. положение в переводе меняется еще более резко, чем в оригинальной поэзии.

Символизм, позднее, но родное дитя романтизма, дат России сразу два или три поколения поэтов-переводчиков; хотя в строгом смысле слова Иннокентий Анненский символистом не был (скорей — импрессионистом), но именно он был первым поэтом XX века, не "предтечей". В антологии Евгения Евтушенко "Строфы века" предтечи были важны, для нынешней "переводной" антологии они значения почти не имеют. XX век начинался с Бодлера, которого до цензурной реформы 1905 года почти не пропускали в печать. Век начинался с Верлена, Рембо и Малларме, только что окончивших путь земной. Век открывал для себя прозеванных предшественниками великих поэтов-романтиков: ГЕльдерлина (первый опубликованный русский перевод — 1896 год), Китса (на год раньше), Шелли (все, что сделано до Бальмонта, не имеет серьезной ценности, хотя формально первый перевод и появился в 1849 году). Век начинался с открытия великой немецкой литературы современников: Рильке (первый перевод — 1897 год), Георге (десятью годами позже). Век начинался с "инородческих" антологий, посвященных литературам народов, входивших в Российскую империю: армянской, латышской, финской. Словом, "прекрасное было начало", как выразился много позже поэт-эмигрант Юрий Терапиано.

Переворот семнадцатого года сперва сказался на качестве бумага, лишь потом — на всем прочем, в том числе и на том, что поэтов-переводчиков стали физически уничтожать или принуждать к эмиграции. По крайней мере до конца 20-х годов миф о "великой и многонациональной литературе народов СССР" лишь формировался. Основанное, если верить другому мифу, Максимом Горьким и А. Н. Тихоновым (Серебровым) издательство "Всемирная литература" не могло обеспечить переводам публикации, но зато покупало все подряд "впрок". Вот что пишет о тех временах участник "панамы" [0.53] [0.53] "Панамой" — по "Обществу второго Панамского канала", собравшему у акционеров деньги на постройку такового и благополучно канувшему, обычно именуют авантюру, в которой исчезают деньги вкладчиков. Но деньги советская власть печатала сама, и готовые переводы остались в архивах потомкам, так что слово употреблено здесь условно.

под названием "Всемирная литература" ее непосредственный участник, поэт Георгий Иванов: "Горьковская "Всемирная литература" оплачивала (и довольно щедро) рукопись по представлении, не стесняясь размерами: пять строк так пять, десять тысяч так десять тысяч". Кое-что даже шло в типографию, появлялось на прилавках: в переводах Гумилева и его учеников были изданы первая на русском языке книга Роберта Саути (по сей день она же последняя), баллады о Робин Гуде и т. д. Но куда больше осталось лежать в архивах, притом по сей день, кое-что читатель найдет в "Строфах века — 2".

Отвлекшись ненадолго, нужно сказать, что в России опубликовано великое множество работ по теории перевода, в СССР количество их было умножено многократно, но большинство этих работ исходит из постулата, сформулированного "этим симпатичным недоучкой Белинским" (так назвал его В. В. Набоков в романе "Дар"): "В переводе из ГЕте мы хотим видеть Тете, а не его переводчика; если бы сам Пушкин взялся переводить ГЕте, мы и от него потребовали бы, чтоб он показал нам ГЕте, а не себя". Оставив в стороне трогательную уверенность Белинского в том, что он вообще вправе был бы чего-то требовать от Пушкина, нужно заметить, что в желании видеть ГЕте достаточно было бы выучить немецкий язык и прочесть оригинал. Но немецкого (да и вообще, кажется, никакого, несмотря на жаркие свидетельства современников об обратном) Белинский не выучил и поэтому особенно был склонен давать советы переводчикам. Традиция эта процветает и по сей день, многие теоретики полагают, что поэтический перевод создается как замена оригинала. Спора нет, именно через переводы оказало влияние на русскую поэзию творчество Киплинга и Донна, Рембо и Рильке. Но даже это не безусловно: Борис Пастернак и Сергей Петров испытывали явное влияние Рильке, прочитанного в оригинале, Бродский знакомился с Джоном Донном и Гатчинским в оригинале. Исключение, наверное, составляет Рембо: в оригинале его у нас почти не знают, зато "Пьяный корабль" или "Парижская оргия" популярны сразу в десятке переводов. То же относится к Вийону и отчасти — к Эдгару По. Абсолютное большинство переводов до 30-х годов XX века создавалось отнюдь не с ознакомительными целями: перевод служил своеобразной репликой оригинала: так некогда Ван Гог копировал работы Делакруа и Дорэ, не заботясь о том, что под его кистью возникают произведения Ван Гога — и только Ван Гога.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Витковский - Протей, или Византийский кризис [Роман]](/books/1072729/evgenij-vitkovskij-protej-ili-vizantijskij-krizis.webp)