Федор Нестеров - Связь времен

- Название:Связь времен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Нестеров - Связь времен краткое содержание

Книга кандидата филологических наук, вызвавшая интерес читателей и удостоенная в 1981 году первой премии и диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» на лучшее произведение научно-популярной литературы, раскрывает своеобразие исторического пути нашей страны — родины Октября. Автор рассказывает о тех нитях, которые связывают настоящее с прошлым, показывает, почему история становится ныне ареной острых идеологических боев. Книга написана в публицистической манере и рассчитана на широкие круги читателей.

Связь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сто лет спустя, во времена проигранной Россией Крымской войны, Ф. Энгельс отмечал те же боевые свойства русского солдата:

«Во всех битвах нынешнего столетия от Аустерлица и Эйлау до Силистрии русские показали себя отличными солдатами. Их поражения, когда и где бы они ни имели место, вполне объяснимы; эти поражения, может быть, накладывали пятно на репутацию полководцев, но не на честь армии» [ 11].

«На берегах этой реки (речь идет о битве при Альме. — Ф. Н. ) 32 000 русских были атакованы 55 000 союзников… Как и при Цорндорфе, Эйлау, Бородине, русская пехота, хотя и разбитая, оправдала характеристику, данную ей генералом Каткартом, который командовал против нее дивизией и объявил ее «не способной к панике» [ 12]. И эту особенность русской пехоты Энгельс в отличие от многих военных специалистов Запада объяснял не муштровкой «по европейскому образцу»: «Представим себе Россию в середине прошлого столетия (то есть в середине XVIII века. — Ф. Н. ). Уже в то время она занимала огромную территорию с исключительно однородным в расовом отношении населением. Население было редким, но быстро растущим; следовательно, одно уже течение времени обеспечивало рост могущества страны. Это население… в рамках своего традиционного образа жизни было пригодно решительно на все; выносливое, храброе, послушное, способное преодолевать любые тяготы и лишения, оно поставляло превосходный солдатский материал для войн того времени, когда сомкнутые массы решали исход боя» [ 13].

Но это же редкостное сочетание храбрости с послушанием определяло не только внешнюю военную мощь царской России, но и до поры до времени незыблемую прочность царского престола в самой России — до той поры и до того времени, когда послушание широких народных (в том числе солдатских) масс перейдет в свою собственную противоположность. Посмотрим же теперь, как тот же русский солдат вел себя уже не на поле боя, а при выполнении охранительных функций внутри самодержавного государства. Адам Чарторыйский в своих воспоминаниях так излагал один из характерных эпизодов того дворцового переворота, который привел к гибели Павла I:

«Генерал Талызин, командир Преображенского полка (к началу XIX века по социальному происхождению уже весь рядовой и унтер-офицерский состав этого когда-то полностью дворянского полка был крестьянским. — Ф. Н. ), один из видных заговорщиков, человек, пользовавшийся любовью солдат, взялся доставить во дворец в ночь заговора батальон командуемого им полка. После ужина у Зубатовых он собрал батальон и обратился к солдатам с речью, в которой объявил людям, что тягость и строгости их службы скоро прекратятся, что наступает время, когда у них будет государь милостивый, добрый и снисходительный, при котором пойдет все иначе. Взглянув на солдат, он, однако, заметил, что слова его не произвели благоприятного впечатления, все хранили молчание, лица сделались угрюмыми, и в рядах слышался сдержанный ропот. Тогда генерал прекратил упражнение в красноречии и суровым командным голосом вскричал: «Полуоборот направо. Марш!», после чего войска машинально повиновались его голосу… Императору Павлу было бы легко справиться с заговорщиками, если бы ему удалось вырваться из их рук хотя бы на минуту и показаться войскам. Найдись хоть один человек, который явился бы от его имени к солдатам, — он был, может быть, спасен, а заговорщики арестованы» [ 14].

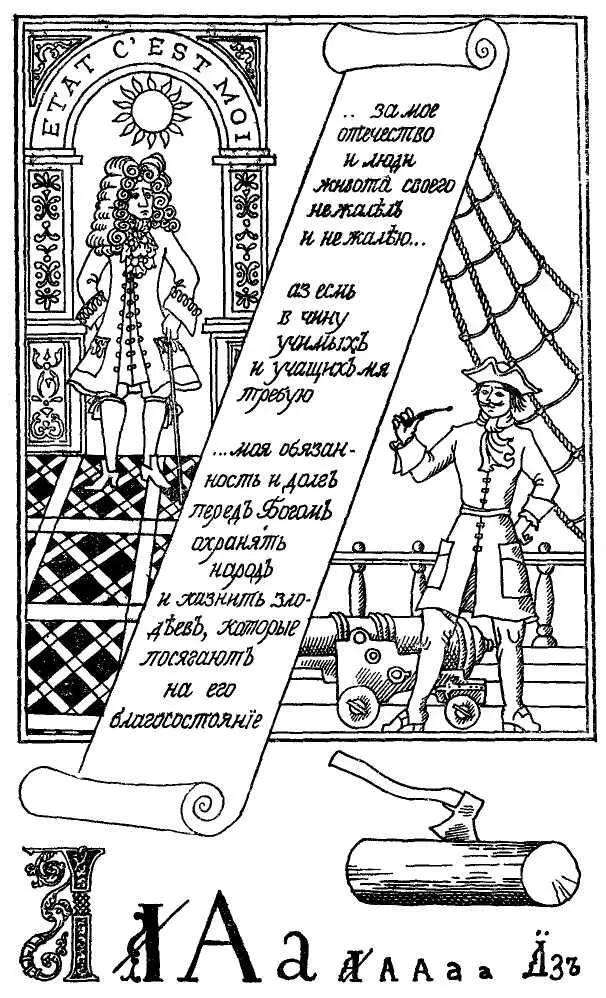

Здесь, как и в битве при Цорндорфе, с полной ясностью вырисовывается основное отличие русского самодержавия от западного абсолютизма: Романовы не в пример французским Бурбонам, окруженным швейцарскими гвардейцами и немецкими рейтарами, прусским Гогенцоллернам, собиравшим в свою армию разношерстный сброд, Габсбургам, балансировавшим на противопоставлении друг другу различных национальных элементов в империи и армии, Стюартов, вообще не имевших армии, — Романовы в отличие от прочих династов имели возможность опираться и действительно опирались на огромную и верную им русскую вооруженную силу.

«Государство — это Я», — говорил Людовик XIV, требуя от французского дворянства верности лично к себе как прямого продолжения преданности вассалов к своему сюзерену и не требуя от «низкой черни» (la canaille) ничего, кроме тупого повиновения и своевременной уплаты податей. Петр I накануне Полтавской битвы обращается не только к офицерам, но и к солдатам с совсем иными словами:

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за Государство, Петру врученное… А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия..» [ 15].

Такого призыва другие европейские монархи не могли обратить к своим армиям, состоявшим из наемников, а подчас и из военнопленных.

Но императоры российские могли, ибо опирались они на мощную политическую традицию, восходящую еще к Московскому царству. Русский патриотизм отличался от всякого иного своей беспредельной и безусловной, то есть не требующей ничего взамен, верностью государству. Если в Киевской Руси, как и в Западной Европе, в трудный час призывали ратников встать грудью на защиту своего домашнего очага, жен и детей своих, то Минин, напротив, предлагает «дворы продавать, жен и детей закладывать», чтоб только «помочь Московскому государству» Но из того, что одно и то же отношение к своему национальному государству перед лицом внешнего врага объединяло весь русский народ, от посадского человека Минина до князя Пожарского, от старостихи Василисы до фельдмаршала Кутузова, из этого совсем не следует, что русский патриотизм был и остается явлением неклассовым или надклассовым. Чудовищное давление извне, испытываемое действительно всем народом, давало возможность правящему классу в течение веков воспитывать русский народ в духе такой любви к Отечеству, такой преданности государству и государю, которая вполне отвечала задаче поддержания его классового господства.

Российское самодержавие к тому же располагало таким послушным и мощным орудием морально-идеологического воздействия на массы, как православная церковь. Если католическое духовенство, организованное в рамках иерархической интернациональной структуры, оказывало идейную поддержку тому или иному католическому монарху в той мере, в какой его внешние цели соответствовали намерениям Ватикана, и постольку, поскольку он шел внутри страны навстречу пожеланиям «князей церкви», то для русского царя таких «поскольку, постольку» просто не существовало: после временного разрыва с Константинополем, связанного с Флорентийской унией 1439 года, русская православная церковь становится «автокефалической», то есть самоуправляемой в национальном масштабе, и полностью подчиняется авторитету царской власти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: