Дора Штурман - В поисках универсального сознания

- Название:В поисках универсального сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дора Штурман - В поисках универсального сознания краткое содержание

В 1992 году в седьмой книжке «Нового мира» была опубликована статья Ренаты Гальцевой «Возрождение России и новый „орден“ интеллигенции». В прошлом году на страницах журнала появились материалы Д. С. Лихачева «О русской интеллигенции» (№ 2) и Алексея Кивы «Intelligentsia в час испытаний» (№ 8). В предыдущем номере напечатана статья Андрея Быстрицкого «Приближение к миру». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей большую работу нашего постоянного автора Доры Штурман «В поисках универсального со-знания». Переосмысливая статьи знаменитого сборника «Вехи», Д. Штурман продолжает разговор о месте и роли российской интеллигенции в трагических событиях отечественной истории XX века.

Опубликовано в журнале «Новый Мир» 1994, № 4.

В поисках универсального сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, право — по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком тождественные понятия» (стр. 125).

Сегодня Россия, с одной стороны, силится (в относительно небольшой части своих активных групп) создать отвечающий времени правовой алгоритм. В другой своей политически активной части она этому процессу яростно противодействует. Одни стремятся вернуть бесправие и дезинформацию недавних лет (тоталитарную коммунистическую диктатуру), потому что имели тогда власть и привилегии. Другие грезят фантомом не сумевшей себя сохранить дофевральской (1917) империи. Третьи бредят национал-социалистическим рейхом. Огромные политически, в общем-то, безучастные (как и во всем мире) массы оказываются чаще орудием демагогов, чем опорой мыслящих и ответственных политиков. Углубленные размышления о правовых категориях не бывают и не могут быть достоянием массовых слоев населения в гигантских странах. Но подсознательное ощущение необходимости «четкого, ясного и воспроизводимого права» (Н. Винер), интерпретируемое личностью как жажда порядка, жажда стабильности, сильну во всех слоях населения. Может быть, охватившее массы людей чувство отчаяния, неуверенности в завтрашнем дне растет не столько из разгорающихся приграничных России войн и не столько из материальных трудностей, сколько из правовой хаотичности бытия . Никто не знает, чту сулит ему тот или иной шаг и завтрашний день. Отсутствие четких правовых норм на одной шестой земной суши становится таким же тотальным злом, каким были вчера ложь и насилие. Более того: большинством правовой хаос ощущается острее, чем несвобода. Жизнь как таковая (и тем более жизнь высокоорганизованная и, следовательно, маловероятная) возможна только в условиях достаточно четкого ритма, цикличности и повторяемости бесчисленных взаимосвязанных процессов и обстоятельств.

По утверждению П. К. Анохина [8] Анохин П. К., «Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса» (в сб. «Философские проблемы высшей нервной деятельности и психологии». Изд. АН СССР. М. 1963, стр. 167, 171 — 172).

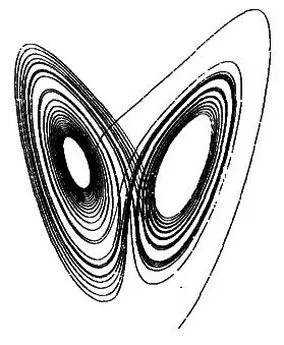

, живая материя на самых ранних ступенях своего развития обрела способность производить структурную информацию внутри своих частностей быстрее, чем производит такую информацию среда, окружающая живые объекты. По сигналу о некоем внешнем событии А органический объект оказался способным до наступления события Б разворачивать цепь реакций а, б, в… н, позволяющую ему сохранить свою устойчивость при последующих изменениях среды его обитания. Оставайся он неизменным, эти внешние изменения его разрушили бы. Но он успевает к ним своевременно приспособиться.

Я не стану вдаваться в биохимический механизм «опережающего отражения» различных уровней. Нас интересует только его приспособительный смысл. По мнению П. К. Анохина, возможность «опережающего отражения» обусловлена прежде всего фундаментальными свойствами пространственно-временной структуры мира, породившего жизнь как один из своих феноменов. Эти свойства, вне которых жизнь в земном ее понимании немыслима, — цикличность, повторяемость явлений природы во времени и пространстве.

«Никогда не повторяющиеся воздействия не могли оказать какого-либо решающего влияния на эволюцию высших форм приспособления живой материи и, следовательно, не могли стать фактором организации самой протоплазматической структуры живых организмов… — пишет Анохин. — Основой развития жизни и ее отношения к внешнему, неорганическому миру явились повторяющиеся его воздействия на организм».

По Анохину, к полностью хаотическим обстоятельствам не может приспособиться живая структура, ибо полностью аритмичная, хаотическая среда не может селекционировать помехоустойчивых живых (то есть сложных и хрупких) обитателей.

Без всякой натяжки можно говорить в приведенной выше связи о… невозможности приспособления человеческого (общественного) сознания к неправовой социальной среде — к среде, страдающей правовой аритмией. В этом смысле категория права за время, истекшее после 1909 года, не только не утратила своего значения, а, напротив, приобрела дополнительную остроту. К несчастью, это не мешает человечеству ею пренебрегать. Подчеркнем, что угрожающий смысл бездумного или, напротив, возвышенного равнодушия к праву усугубляется радионуклидной начинкой современной цивилизации.

Всех граней этого планетарного недомыслия не мог в 1909 году предугадать никто. Но Кистяковским отмечен один из важнейших моментов пренебрежения правом [9] Мне уже случалось писать о том, с какой неотклонимой наглядностью воспроизвел его Солженицын в картине Февральской революции («Остановимо ли Красное Колесо?». — «Новый мир», 1993, № 2).

:

«Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой» (стр. 126).

Поэтому революция (даже в тех исторически редчайших случаях, когда она является наименьшим злом, устраняющим истинную и не способную к смягчению тиранию), неизбежно топчущая наличное право, всегда сразу же посягает и на свободу личности, десакрализует эту свободу.

Однако, переходя к обычному для «прогрессистов» сюжету о том, насколько отстает правосознание российской интеллигенции, российского общества и народа от западноевропейского, Кистяковский впадает в обычную и неистребимую ошибку таких рассуждений. Снова и снова приходится к этому возвращаться. Он весьма пространно (для такой короткой работы) излагает историю правоведения и философских концепций права в Западной Европе и отмечает, что в России фактически нет значительных и глубоких работ по этой тематике, нет, по сути, и соответствующей области философских и научных исследований.

После небольшого обзора философско-правоведческой литературы Европы XVIII–XIX столетий Кистяковский делает печальный вывод:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: