Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России

- Название:Развилки новейшей истории России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России краткое содержание

В совместном труде Егора Гайдара и Анатолия Чубайса особое внимание уделено перестройке, распаду СССР и становлению нового российского государства. Книга основана на личном опыте и многолетних размышлениях авторов.

Читателям предлагается самостоятельно оценить реальные и гипотетические последствия принимавшихся решений. О главных тезисах книги «Развилки новейшей истории России» на пресс-конференции рассказал Анатолий Чубайс.

«Само понимание исторического процесса не как абсолютно детерменированного, а как процесса, в котором есть альтернативные варианты развития событий, очевидные развилки, и, может быть еще более важно, невероятно острое личностное ощущение в момент, когда ты вдруг понимаешь, что на тоненькой ниточке у тебя в руках висит страна, а там 150 миллионов человек, и вот она на этой ниточке останется, удастся ее перевести через надвигающуюся катастрофу, или не останется, это решится в ближайшие четыре часа. Точка».

Развилки новейшей истории России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

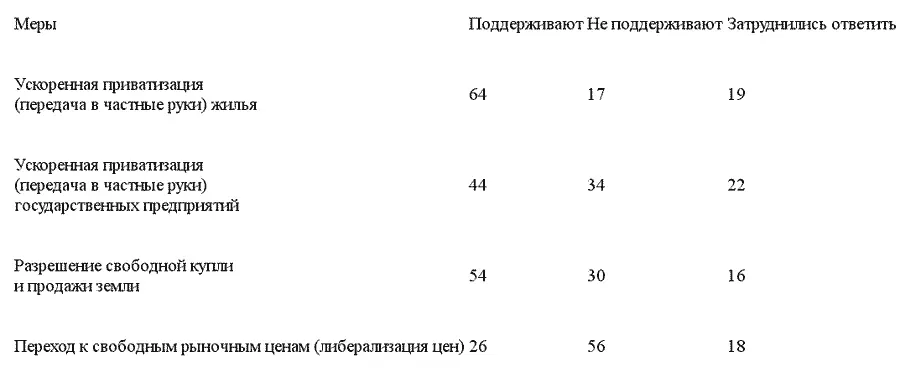

Уникальность политического момента была в том, что, по опросам ВЦИОМ, большинство россиян, на фоне разрушавшейся на глазах отечественной экономики, в 1991 году было готово поддержать все эти меры, кроме либерализации цен ( табл. 1 ). Однако без нее любая программа рыночных реформ обречена на неудачу. Руководство СССР это понимало, но, опасаясь социального взрыва, не решалось на либерализацию цен.

Таблица 1

Вопрос: «Поддерживаете Вы или не поддерживаете следующие меры российского руководства?» Ответы в % к числу опрошенных

Источник: Шпилько С. П., Хахулина Л. А., Куприянова З. В., Бодрова В. В., Зубова Л. Г., Ковалева Н. П., Красильникова М. Д., Авдеенко Т. В. Оценка населением социально-экономической ситуации в стране (по результатам социологических опросов 1991 года). Научный доклад. М.: ВЦИОМ, 1991. С. 8.

Отсюда череда ничем не закончившихся программ экономических реформ. Критической точкой стало лето — начало осени 1990 года, дискуссия вокруг программы «500 дней». Для условий жесткого экономического кризиса в ней было слишком много политики и популизма [8]. Однако при этом обозначались основные действия, необходимые для стабилизации экономики и изменения экономической системы — приватизация, финансовая стабилизация, либерализация цен, демонополизация, интеграция в глобальную экономику. Программа создавала базу политического взаимодействия главы государства, президента СССР М. Горбачева и харизматического политика, наиболее популярного, по меньшей мере, в России, председателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина.

На наш взгляд, это был последний шанс провести упорядоченные реформы в Советском Союзе, возможно, сохранив страну. Но большая часть партийно-хозяйственной элиты была против «500 дней». В представленном виде эта программа не имела шансов на реализацию, поскольку включала такие положения, как необходимость резкого снижения бюджетных расходов на оборонный комплекс [9]. Как следствие — странные военные учения под Москвой осенью 1990 года [10].

Именно после них Горбачев отказался от поддержки программы экономических реформ. Это предопределило дальнейшее развитие событий [11]. С этого момента они стали развиваться в калейдоскопическом темпе, а экономическая реформа, по сути, ушла на второй план, несмотря на разворачивавшееся разрушение экономического механизма. Вплоть до августа 1991 года ее заменили сложные политические маневры, а иногда — просто метания лидеров СССР на фоне нараставшей угрозы военного переворота.

Отказавшись от поддержки курса на управляемые рыночные реформы, Горбачев был вынужден сделать выбор в пользу ужесточения политических репрессий. Это наглядно показали события в Прибалтике в январе 1991 года. Советские газеты так описывали то, что происходило в Литве: «7 января в Литву были брошены десантные подразделения. 8 января десантники начали действовать. По выражению комментатора программы „Время“, они „взяли под охрану“ Дом печати и несколько других объектов в городе. Дом печати брали под охрану с применением огнестрельного оружия. Есть раненые. Сообщение с Литвой прекращено. Не работает аэропорт, не ходят поезда. <���…> 11 января председатель Гостелерадио Леонид Кравченко распорядился отключить информационные каналы крупного независимого агентства новостей „Интерфакс“, услугами которого пользовались многие западные журналисты в Москве» [12].

Заведующий Отделом национальной политики ЦК КПСС В. Михайлов 11 января 1991 года информировал руководство ЦК КПСС о происходившем в Литве: «По сообщению ответственных работников ЦК КПСС (тт. Казюлин, Удовиченко), находящихся в Литве, 11 января с.г. в г. Вильнюсе взяты под контроль десантников здания Дома печати и ДОСААФ (в нем размещался департамент охраны края), в г. Каунасе — здание офицерских курсов. Эта операция прошла в целом без сильных столкновений» [13].

Действия силовых структур СССР встретили энергичное сопротивление. Парламенты России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Моссовет и Ленсовет осудили произошедшее в Литве. Стачкомы Кузбасса потребовали отставки президента СССР, роспуска Съезда народных депутатов. Запад, несмотря на кувейтский кризис, сделал жесткие заявления, адресованные советскому руководству. Лучше всего сложившееся положение определил М. Горбачев, сказав на сессии союзного парламента: «Дело пахнет керосином» [14].

Ю. Щекочихин так описывал комментарии властей, посвященные событиям в Вильнюсе: «Еще не утвержденный министром МВД СССР Б. К. Пуго не смог толком объяснить депутатам, что это за всевластный „комитет национального спасения“, который способен вывести на улицы Вильнюса танки, а объяснение министра обороны СССР Д. Т. Язова ничего, кроме оторопи, не вызвало. Сославшись на то, что он сам всех деталей не знает (так как, по его словам, „не был на месте происшествия“) и никакого приказа для танково-десантной атаки не отдавал, он выдвинул свою версию вильнюсской трагедии. Она заключается в следующем: когда избитые возле парламента члены „комитета национального спасения“ пришли к начальнику Вильнюсского гарнизона, то их вид так подействовал на генерала, что он отдал приказ захватить телецентр, который непрерывно транслировал „антисоветские передачи“. То есть по объяснению маршала Язова, кровавая трагедия у телецентра была вызвана эмоциональным порывом одного отдельно взятого генерала! <���…> И если трагедия в Вильнюсе вызвана действиями одного генерала, то их можно рассматривать как самодеятельный мятеж, за который — как во всяком цивилизованном обществе — военачальник должен быть наказан по закону» [15].

В это время один из ближайших соратников М. Горбачева, его помощник А. Черняев писал ему о своем видении происходившего: «На этот раз выбор таков: либо Вы говорите прямо, что не потерпите отпадения ни пяди от Советского Союза и употребите все средства, включая танки, чтобы этого не допустить. Либо Вы признаете, что произошло трагическое неконтролируемое из центра событие, что Вы осуждаете тех, кто применил силу и погубил людей, и привлекаете их к ответственности. В первом случае это означало бы, что Вы хороните все то, что было Вами сказано и сделано на протяжении пяти лет. Признаете, что сами Вы и страна оказались не готовы к революционному повороту на цивилизованный путь и что придется вести дела и обращаться с народом по-прежнему. Во втором случае дело еще можно было бы поправить во имя продолжения перестроечного курса. Хотя что-то необратимое уже произошло» [16].

Ужесточению репрессий мешали экономические реалии. Чтобы прокормить города, нужно было импортировать зерно. Чтобы не остановились заводы, производство на которых зависит от импортных комплектующих, нужны были их поставки. А валюты не было. Шансы на то, что СССР мог получить государственные кредиты на Западе, при таком варианте развития событий отсутствовали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: