Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России

- Название:Развилки новейшей истории России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России краткое содержание

В совместном труде Егора Гайдара и Анатолия Чубайса особое внимание уделено перестройке, распаду СССР и становлению нового российского государства. Книга основана на личном опыте и многолетних размышлениях авторов.

Читателям предлагается самостоятельно оценить реальные и гипотетические последствия принимавшихся решений. О главных тезисах книги «Развилки новейшей истории России» на пресс-конференции рассказал Анатолий Чубайс.

«Само понимание исторического процесса не как абсолютно детерменированного, а как процесса, в котором есть альтернативные варианты развития событий, очевидные развилки, и, может быть еще более важно, невероятно острое личностное ощущение в момент, когда ты вдруг понимаешь, что на тоненькой ниточке у тебя в руках висит страна, а там 150 миллионов человек, и вот она на этой ниточке останется, удастся ее перевести через надвигающуюся катастрофу, или не останется, это решится в ближайшие четыре часа. Точка».

Развилки новейшей истории России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

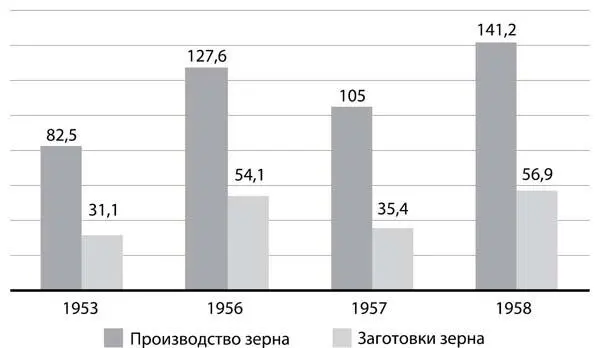

Еще одна развилка социалистического времени: выбор пути развития сельского хозяйства после смерти Сталина.

Этот вопрос советскому руководству пришлось решать в 1953–1957 годах. К 1953 году кризис сельского хозяйства, связанный с выбранной в 1928–1929 годах политикой закабаления крестьян, стал реальностью [3] Вот как характеризует положение, сложившееся к этому времени, Н. Хрущев: «Приведу некоторые цифры. В 1940 г. было заготовлено зерна 2225 миллионов пудов, а в 1953 году — лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше на 375 миллионов пудов. В то же время в связи с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского населения и ростом реальной заработной платы из года в год увеличивается расход хлебопродуктов. <���…> Потребность зерна на экспорт увеличивается как по продовольственному зерну, так и по зернофуражным культурам, однако из-за недостатка зерна пришлось экспорт определить на 1954 год в количестве 190 миллионов пудов (3120 тысяч тонн), тогда как потребность в экспорте определялась в размере 293 миллионов пудов (4800 тысяч тонн)". (См.: Докладная записка Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС 22 января 1954 года; Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Речи и документы. В 5 т. Т. 1. С. 85, 86.)

. Но нет документов, подтверждающих намерения кого-то из руководителей партии и государства пойти по пути, по которому в 1979 году пошел Дэн Сяопин, то есть распустить колхозы.

Н. Хрущев предложил вернуться к идее, популярной в начале 1930-х годов, — освоению целинных и залежных земель. Его оппоненты предлагали вложить средства в повышение продуктивности сельского хозяйства в Центральной России [4] Неожиданно для Хрущева на Пленуме 1954 года с серьезными критическими замечаниями в адрес программы освоения целинных земель выступили ученые — специалисты в области засушливого земледелия. Ученые рекомендовали с самого начала освоения целины внедрять паровые севообороты, многолетние травы, сочетать зерновое производство с животноводством, применять мелкую пахоту; подчеркивали большое значение чистых паров. Хрущев полностью отверг эти рекомендации специалистов (профессор М. Г. Чижевская, опытник Т. С. Мальцев и др.), поддержав некомпетентные советы Т. Лысенко (президент ВАСХНИЛ). (См.: Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство страны // Отечественная история. 2000. № 1. С. 79.)

. Точка зрения Хрущева получила поддержку. В краткосрочной перспективе ее реализация дала неплохие результаты ( рис. 3 ).

Рис. 3. Среднегодовое производство и заготовки зерна в СССР в 1953–1958 годах, млн тонн

Источник: Народное хозяйство СССР в 1959 году. Стат. ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. С. 314–315, 322–323.

Однако в более долгосрочной перспективе она оказалась опасной: увеличилась зависимость поставок зерна от погодных условий, влиявших на урожайность на землях, которые раньше относились к категории целинных и залежных. Между тем кризис в сельском хозяйстве Центральной России продолжал углубляться.

Другая развилка, вставшая перед властью в 1953–1957 годах: в какой степени надо было либерализовать политический режим, уйти от массовых репрессий.

Арест и расстрел Л. Берии, тональность дискуссии на Пленуме ЦК КПСС 22–29 июня 1957 года показали, что борьба по этому вопросу была жесткой. Суть альтернативы понять нетрудно: сохранять репрессивный режим, жертвами которого могут стать и люди, причастные к власти, либо его в той или иной мере либерализовать, чтобы гарантировать жизнь и свободу, по меньшей мере, руководству страны. Большая часть правящей элиты поддержала Н. Хрущева в выборе второго варианта . Это ярко проявилось в ходе Пленума ЦК КПСС 1957 года, когда военные во главе с маршалом Жуковым не допустили отстранения Хрущева от власти.

Либерализация режима имела серьезные экономические последствия. Ведь нерыночная огосударствленная экономика могла результативно работать только в условиях тотального страха перед репрессиями. Но невозможно гарантировать неприкосновенность жизни и свободы начальства, не ослабив репрессии против обычных граждан. И когда страх ушел, в экономике возникли новые проблемы [5] Н. Хрущев, посетивший Донбасс, на заседании Президиума ЦК КПСС 24 августа 1956 года, описывая сложившуюся ситуацию, исчерпывающе заметил: "Всё растаскивают". (См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1005. Л. 21–23 об. Цит. по: Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. 2-е изд. Т. 1. С. 160.)

.

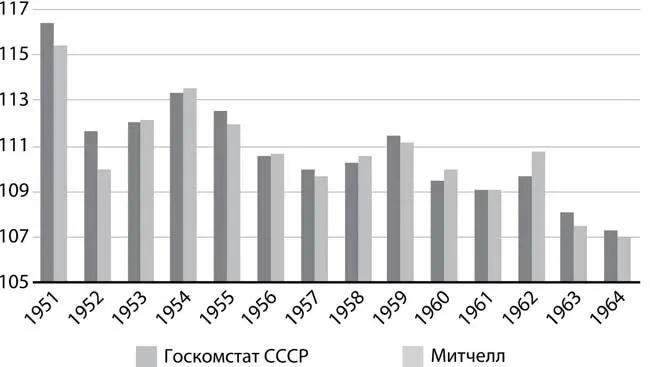

К 1965 году стало очевидно, что в советском народном хозяйстве не всё в порядке. Симптомом был переход от положения крупного нетто-экспортера зерна, которым долгие десятилетия была Россия, к положению нетто-импортера. Замедлились и темпы промышленного роста, измеряемые как по советской, так и по экспертной западной статистике ( рис. 4 ).

Рис. 4. Темпы роста промышленного производства в России в 1951–1964 годах, % к предыдущему году

Источники: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика. Разные годы; Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993, 4th edition. P. 424; Moorsteen R. and Powell R.P. The Soviet Capital Stock, 1928–1962 (Homewood, III, 1966).

Было очевидно, что с системой управления советской экономикой надо что-то делать. Отсюда в 1965–1968 годах возникла новая историческая развилка, которая свелась к выбору стратегии и арсенала реформ.

Суть реформ, предложенных председателем правительства А. Косыгиным, была в наборе осторожных мер по увеличению роли рыночных механизмов в экономике. При всей ограниченности этих реформ результаты оказались впечатляющими. Пятилетка 1966–1970 годов была одной из самых успешных в позднесоветский период ( рис. 5 ).

Рис. 5. Среднегодовые темпы прироста национального дохода и промышленного производства в СССР в 1961–1985 годах, %

Источник: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика. Разные годы.

Даже ограниченные меры по усилению связи прибыли с возможностями предприятий увеличивать инвестиции, по расширению права стимулировать работников при успешных результатах деятельности дали результаты.

На эту развилку наложилась другая: что делать с Восточной Европой?

Этот регион, господство над которым Советского Союза стало результатом Второй мировой войны, был тесно интегрирован в европейскую цивилизацию. Он был более развит в экономическом отношении, чем СССР. Однако после событий в Восточной Германии 1953 года и Венгрии 1956 года стало ясно, что СССР готов применить силу, чтобы сохранить свой контроль над восточноевропейскими странами. Но признаки либерализации режима в Советском Союзе дали гражданам этих стран надежду, что и у них возможны либерализация политического режима и даже рыночные реформы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: