Андрей Колганов - 10 мифов об СССР

- Название:10 мифов об СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39243-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Колганов - 10 мифов об СССР краткое содержание

Был ли Ленин «немецким шпионом», а Октябрьская революция 1917 года – социалистической? Можно ли было избежать ужасов коллективизации и Большого Террора? Почему Красная Армия проиграла начало Великой Отечественной войны и куда подевались десятки тысяч советских танков и «сталинских соколов»? Был ли шанс победить «малой кровью, могучим ударом» и кто лоббирует скандальные сочинения Виктора Суворова? Обязаны ли мы Великой Победой Сталину или одолели фашизм вопреки его руководству? Что такое «мутантный социализм» и было ли неизбежно крушение Советского Союза?

Отвечая на главные вопросы отечественной истории, эта книга исследует и опровергает самые расхожие, самые оголтелые и лживые мифы об СССР.

10 мифов об СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что же случилось? Почему на частном рынке цены на хлеб поползли вверх? Хотя валовой сбор зерновых в 1928 г. (именно этот урожай и заготавливался в 1928/29 г.), был несколько выше, чем в 1927 г. (733,2 и 723,0 млн ц соответственно), неурожай на Украине и Северном Кавказе привел к тому, что ржи и пшеницы было собрано примерно на 20 % меньше, чем в 1927 г. [185]В результате заготовка зерна также оказалась меньше, чем в 1927/28 г. Тогда было заготовлено 110,3 млн ц, а в 1928/29 г. – 107,9 млн ц [186].

Может быть, все эти обстоятельства не сказались бы столь ощутимо на обстановке хлебозаготовок, если бы не два фактора. Первый – хотя сокращение планового хлебооборота и размеров планового снабжения хлебом городского населения было незначительным, это произошло в условиях быстрого роста промышленности и численности городского населения, предъявляющего возрастающий спрос на продовольствие. Именно это вызвало скачок цен частного рынка. Второй – связанное с острым дефицитом ресурсов для внутреннего рынка сокращение хлебного экспорта, который в 1928/29 г. составил всего 3,27 % к уровню 1926/27 г. [187]

Хлебный экспорт фактически потерял всякое реальное значение, вызвав крайнюю напряженность платежного баланса. Поскольку хлеб был важным экспортным ресурсом, дававшим значительную часть валюты, под угрозу ставилась программа импорта машин и оборудования, а по существу программа индустриализации.

Поэтому февральский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП (б) признал необходимым вновь применить чрезвычайные меры. Поскольку никакие материалы этого Пленума не были опубликованы, трудно судить об аргументах в пользу чрезвычайных мер, приводимых на этом Пленуме. Но вот по материалам апрельского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП (б) можно представить себе эти аргументы. И. В. Сталин говорил в своей речи на Пленуме: «Если раньше кулак был еще сравнительно слаб, не имел возможности серьезно устроить свое хозяйство, не имел достаточных капиталов для укрепления своего хозяйства, ввиду чего он был вынужден вывозить все или почти все излишки своего хлебного производства на рынок, то теперь, после ряда урожайных годов, когда он успел обстроиться хозяйственно, когда ему удалось накопить необходимые капиталы, – он получил возможность маневрировать на рынке, он получил возможность отложить хлеб, эту валюту валют, в резерв для себя, предпочитая вывозить на рынок мясо, овес, ячмень и прочие второстепенные культуры. Смешно было бы теперь надеяться, что можно взять хлеб у кулака добровольно» [188].

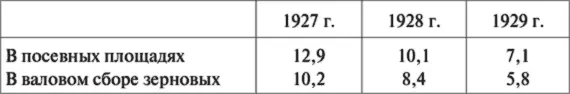

Однако аргументы И. В. Сталина находятся в прямом противоречии с фактами. Значение кулацких хозяйств падало по всем линиям. Некоторое представление об этой тенденции можно получить по данным табл. 1.

Таблица 1

Удельный вес крестьянских хозяйств с посевом свыше 17,6 га(в %)

Источник: Ивницкий Н. А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929–1932 гг.) М.: Наука, 1972. С. 59–60.

В чистой товарной продукции зерновых доля кулацких хозяйств упала с 25,1 % в 1927 г. до 14 % в 1929 г. Правда, кулаки проявляли значительную активность в частной торговле хлебом, скупая его и придерживая в спекулятивной игре на повышение цен. Удельный вес частника в торговле хлебом был в 1928/29 г. еще довольно высок – 23 % [189], однако ни о каком повышении роли кулака и частника в хлебной торговле говорить не приходится. Поэтому чрезвычайные меры по своему объективному значению не могут быть рассматриваемы как только антикулацкая мера, хотя их и пытались представить таким образом. Кроме того, эти меры существенно отличались от чрезвычайных мер в 1928 году.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 29 июня 1929 года вводилась практика доведения плана хлебозаготовок до района и села [190], а также принятия на этой основе сельскими сходами самообязательств и принудительной раскладки их на зажиточную часть деревни. По ст. 107 УК РСФСР карали теперь не за укрытие запасов хлеба для спекуляции, а просто за невыполнение обязательств по поставкам хлеба. Узаконивалась продажа «государству по твердой цене излишков хлеба зажиточной частью деревни» [191], чем фактически налагался запрет на частную торговлю хлебом. С этого момента новая экономическая политика в деревне фактически прекратила свое существование.

Практика применения чрезвычайных мер уже летом 1929 г. вызвала протесты не только со стороны зажиточной части крестьянства, но и со стороны деревенских коммунистов. Нередко партийные ячейки на селе выступали против плана хлебозаготовок, находя его непосильным, против широкого использования чрезвычайных мер [192].

Одновременно с принудительной продажей излишков хлеба по фиксированным ценам (с чего, кстати говоря, начиналась продразверстка в 1918 г.) начался процесс ликвидации кулачества. Конференции батраков и бедноты ходатайствовали перед правительством о раскулачивании и выселении кулаков. Уже в июле 1929 г. М. И. Калинин отмечал факты, когда «сплошь и рядом кулаков выгоняют с земли, лишают их земельного надела» [193]. Некоторая косвенная поддержка этой линии была дана ЦК ВКП (б) 18 июля 1929 г., когда ЦК впервые определенно поддержал точку зрения Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) о недопущении кулака в колхозы и очистке колхозов от кулаков [194].

А 28 июля 1929 г. ВЦИК принял постановление о конфискации и распродаже имущества кулаков – злостных саботажников хлебозаготовок, послужившее юридической основой для раскулачивания [195]и одновременно сыгравшее провокационную роль, подталкивая неустойчивые элементы из числа бедноты к проведению раскулачивания ради возможности поживиться конфискованным имуществом.

Однако раскулачивание, проводимое пока лишь на основании чрезвычайных мер при хлебозаготовках (или прикрывавшееся этими мерами), но отнюдь не на основании каких бы то ни было прямых партийных или правительственных директив, не могло решить зерновой проблемы. Ее решение представлялось, впрочем, достаточно ясным. Если в колхозах удельный вес товарного, т. е. поступающего в продажу, хлеба выше, чем у единоличника, то расширение общественного сектора позволяет резко поднять товарность зернового хозяйства в целом.

Вопрос, однако, заключался в том, как будет решаться эта проблема – путем совершенствования эффективного и высокотоварного обобществленного производства или путем поголовного записывания крестьян в колхозы и «поднятия» товарности зернового производства на одной только этой основе? Борьба между этими двумя линиями шла до января 1930 года.

Главным аргументом сторонников форсирования коллективизации был тот факт, что колхозное движение в 1929 году значительно вышло за рамки пятилетнего плана: число хозяйств, вовлеченных в колхозы, возросло до 1040 тыс. против 564 тыс. по плану, а посевные площади колхозов выросли до 4,3 млн га, т. е. на 206,7 % за год против 137,4 % по плану [196]. «В теперешних условиях заниматься разговорами о пятилетке коллективизации – значит заниматься ненужным делом. Для основных сельскохозяйственных районов и областей, при всей разнице темпов коллективизации их, надо думать сейчас не о пятилетке, а о ближайшем годе», – заявил в своем докладе на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП (б) В. М. Молотов [197]. Разговоры о трудностях коллективизации были им объявлены правооппортунистическими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: