Андрей Колганов - 10 мифов об СССР

- Название:10 мифов об СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39243-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Колганов - 10 мифов об СССР краткое содержание

Был ли Ленин «немецким шпионом», а Октябрьская революция 1917 года – социалистической? Можно ли было избежать ужасов коллективизации и Большого Террора? Почему Красная Армия проиграла начало Великой Отечественной войны и куда подевались десятки тысяч советских танков и «сталинских соколов»? Был ли шанс победить «малой кровью, могучим ударом» и кто лоббирует скандальные сочинения Виктора Суворова? Обязаны ли мы Великой Победой Сталину или одолели фашизм вопреки его руководству? Что такое «мутантный социализм» и было ли неизбежно крушение Советского Союза?

Отвечая на главные вопросы отечественной истории, эта книга исследует и опровергает самые расхожие, самые оголтелые и лживые мифы об СССР.

10 мифов об СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я совершенно уверен, что организаторы голода зимой 1932/33 года, приведшего к множеству жертв и к третьей волне бегства из колхозов, подобным образом не рассуждали. Но никоим образом не может быть опровергнут факт, что они так делали, руководствуясь, может быть, и самыми лучшими побуждениями типа неукоснительного соблюдения государственной дисциплины поставок. Беда только, что среди массы самых «правильных» побуждений, которым следовали партийные и хозяйственные руководители, интересы как колхозников, так и рабочего класса стояли далеко не на первом месте. Иначе вместо выколачивания «процента», возможно, кто-нибудь задумался бы над тем, почему оказались столь велики потери при уборке урожая, составившие, по данным инспекции НК РКИ, в 1930 году 177 млн ц, а в 1931 году —176 млн ц, или 20–22 % всего урожая, что было близко к плановому объему хлебозаготовок [254]. А ответ простой – для колхозников (и даже для оставшихся единоличников) этот хлеб уже успел стать чужим. Эти цифры нагляднее, чем что-либо другое, показывают, что такое бюрократическое отчуждение трудящихся от общественной собственности.

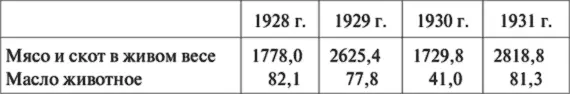

Особенно губительно последствия административного произвола сказались даже не на зерновом хозяйстве, а на животноводстве. И дело не ограничивалось массовым убоем скота в период перегибов конца 1929 – начала 1930 года при проведении массовой коллективизации и раскулачивания. 16 января 1930 г. ЦИК и СНК СССР принимают постановление «О мерах борьбы с хищническим убоем скота», чтобы предотвратить катастрофическое сокращение поголовья. Однако уже 15 июля 1930 года Политбюро отменяет постановление, приняв другое – «О скотозаготовках и мясоснабжении», в котором предписывает «снять все ограничения продажи скота крестьянством государственным и кооперативным заготовителям» [255]. В результате кривая заготовок получает судорожное движение: в 1929 г. подскакивает в результате массового убоя скота, в 1931 г. – в результате снятия ограничений на заготовки (см. табл. 2).

Таблица 2

Заготовка продуктов животноводства (в тыс. т)

Источник: 79. СССР за 15 лет. М.: Гос. соц. – экон. изд. 1932. С. 273.

Немалую роль в дезорганизации животноводства сыграли и колебания в вопросе обобществления скота. После осуждения перегибов начала 1930 года постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 30 июня 1931 года предлагало Колхозцентру пополнить «общественное колхозное стадо за счет покупки правлениями колхозов молодняка у самих колхозников, а также путем обобществления части приплода скота колхозников» [256]. При существовавшей практике исполнения указаний центра (кто первый придет к финишу со стопроцентным успехом) это привело к перегибам, вызвавшим в свою очередь постановление ЦК ВКП (б) от 26 марта 1932 года «О принудительном обобществлении скота» с осуждением этих перегибов [257].

Однако как перегибы и шараханья в области заготовок и обобществления скота, так и подобные же обстоятельства в зерновом хозяйстве в 1930–1932 годах, подорвавшие фуражную базу как продуктивного, так и рабочего скота, нанесли животноводству глубочайший урон. С 1928 до 1933 года произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота с 60,1 до 33,5 млн голов, в том числе коров – с 29,3 до 19,4 млн, а поголовье лошадей упало с 32,6 млн в 1929 г. до 14,9 млн в 1935 г. [258]Урон, нанесенный животноводству, целые десятилетия сдерживал развитие сельского хозяйства. Восстановление поголовья до уровня конца 20-х годов произошло только в 50-е годы.

Провалы экономической политики 1929–1932 годов в деревне были одной из основных причин, обусловивших неудачу попыток досрочного выполнения первого пятилетнего плана. Если бы сельское хозяйство смогло обеспечить промышленность необходимым сырьем, а рабочих – продовольствием, то просчеты, связанные с чрезмерным размахом капиталовложений, особенно в 1931–1932 годах, и переоценкой возможностей роста производительности труда, оказали бы на промышленность далеко не столь ощутимое влияние.

Основной причиной деградации сельскохозяйственного производства в 1929–1932 годах были даже не перегибы в ходе проведения тех или иных массовых кампаний, а общий административно-бюрократический подход к установлению экономических взаимоотношений с сельским хозяйством. Перегибы же являлись в конечном счете неизбежным следствием этого подхода к сельской экономике.

Критика нарушений принципов добровольности и постепенности в переходе крестьянских хозяйств от низших форм кооперации к высшим в нашей экономической и исторической литературе давалась уже в советский период. Однако главное, в чем политика периода сплошной коллективизации шла вразрез с ленинским кооперативным планом, состояло не в нарушении этих принципов. Главное состояло в том, что коллективизация вовсе не создала в деревне строя цивилизованных кооператоров, о котором писал В. И. Ленин. Колхоз образца 30-х годов в своих наиболее существенных чертах не являлся кооперативным хозяйством.

Черты кооператива (и то зачастую формально) сохранялись в основном во внутренней организации колхоза, например в наличии общего собрания колхозников, возможности (реально исчезнувшей к середине 30-х гг.) выйти из колхоза вместе с некоторой частью средств производства (хотя бы с земельным наделом), в несколько меньшей, чем у совхоза, регламентации порядка и уровня оплаты труда и т. д. Но колхоз как производственная единица практически не обладал свойственной кооперативным предприятиям экономической самостоятельностью. Причем он утратил эту самостоятельность не как подчиненное звено более широкой кооперативной системы, которая регулировала и планировала бы снабжение и сбыт, переработку сельхозпродукции, финансирование, агрономическое и машинно-техническое обслуживание. Колхоз оказался встроенным в жесткую административную иерархию государственного планирования производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, что на практике превращало кооперативную собственность в фикцию.

И хотя автор статьи в «Большевике» декларировал: «продукция, созданная колхозниками в течении хозяйственного года, поступает в коллективное распоряжение колхозников, а не в распоряжение государства, как это имеет место с продукцией госпредприятий», далее он сам показал весьма недвусмысленно, что же это за «коллективное распоряжение». «Прежде чем приступить к распределению дохода между членами, колхоз должен обеспечить производственные задачи: покрыть все производственные и административно-управленческие расходы, покрыть свои обязательства перед государством как по линии с.-х. налога и кредитования, так и по линии хлебозаготовок, возврата семенной ссуды и т. п., а также создать общественные фонды накопления для расширенного воспроизводства» [259]. Колхоз получал перед совхозом два основных «преимущества»: не иметь права на гарантированную оплату труда колхозников (а фактически даже на авансирование до окончания года) и не иметь права на государственные дотации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: