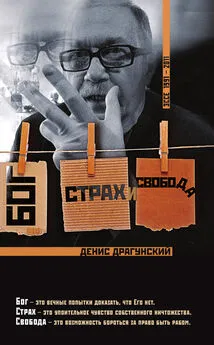

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода

- Название:Бог, страх и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03917-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода краткое содержание

Мы терпим, когда нам невыносимо плохо. Мы возмущаемся, когда жизнь становится чуточку легче. Мы уважаем жестоких и презираем добрых. Мы хотим жить по правде, но лжем на каждом шагу. В чем секрет российского национального поведения, о котором говорят уже несколько столетий? Что породило современную модель нашего жизненного стиля?

Новая книга Дениса Драгунского — это психологический анализ российской реальности.

Лучезарные утопии, советские властные технологии, великая победа, жизнь в коммуналках, бардак и застой. Брежнев и Горбачев. Перестройка, путч, криминал. Коррупция, крушение морали, утробный страх перед свободой и жадное стремление к Богу. А может быть, то, что мы сегодня имеем, в целом неплохо? Вот только на дворе XXI век, и перед собственными внуками как-то неудобно…

Эта книга создана на основе статей и заметок Дениса Драгунского на сайте «Частный корреспондент» (это в конце статей не отмечается), а также в журналах «Новое время», «Искусство кино», «Век ХХ и мир», «Неприкосновенный запас», «Семья и школа».

Бог, страх и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А действительно — почему? Наверное, потому, что государственность бывает все-таки разная, и о ней все-таки стоит поговорить.

Если высказать наши претензии к родной нашей государственности одной фразой, то эта фраза будет такова: народ прочно отстранен от государственных решений, но государство беспардонно вмешивается в жизнь народа. Не надо быть особо проницательным, чтобы обнаружить железную обратную зависимость: чем дальше народ от власти, тем он беззащитнее перед ней. Вопрос в другом: почему сложилось именно так, а не иначе? Интерес тут не только академический — возможно, поняв причины, мы сумеем повлиять на следствия. Или хотя бы представить себе, как и в каком направлении влиять.

В истории бывает много случайностей. Например, в Европе на заре Нового времени король и парламент делили полномочия. Это было и в Испании, и в Британии. В результате оказалось, что в Испании право устанавливать налоги осталось за королем, а в Британии — перешло к парламенту. Тогда этому особого значения не придавали. Не удивлюсь, что это право было разменной монетой в торге по куда более важным, по тогдашним понятиям, вопросам: кто имеет право объявлять войну и заключать внешние союзы, кто командует церковью, кто назначает судей. Однако оказалось, что ответ на вопрос, кто будет устанавливать налоги — государь или народные представители, — ответ этот решительным образом повлиял на экономическое развитие и, в конечном итоге, на политическую мощь страны. А также на всю атмосферу политической жизни, то есть на государственность в общем и целом, если можно так выразиться. В результате чего Британия стала локомотивом демократии и промышленного развития, а Испания лишь ко второй половине ХХ века выбралась из феодальной ямы.

Но вернемся в Россию. При всей условности такой «разделительной точки» все же хочется ее найти. Понять, откуда что берется. Откуда взялась почти всеобщая вера в повелительную необходимость государственного всевластия при явной факультативности отдельного человека и его прав? «Что такое капитан по сравнению с великолепием природы? Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик», — замечено в «Швейке». И в самом деле. Что такое права человека перед лицом великих государственных задач? Такой же нуль, как права песка, который замешивают в цемент.

Мне казалось, что критических точек было две: установленное Андреем Боголюбским «самовластие» (1157) и взятие Казани (1552). Оба момента отчасти случайны. Ничем, кроме личных психологических комплексов, нельзя объяснить ненависть Андрея, сына Юрия Долгорукого, к собственным братьям-сонаследникам (они были от другой матери и по возрасту годились ему во внуки), к ближайшим отцовским соратникам («передним мужам», большим боярам, то есть к дружине как институту), ну и заодно к городскому собранию. Однако схема Боголюбского (властитель + безгласные «подручные» и прочие холопы) очень подошла к структуре ордынской государственности, которая навалилась на нашу страну буквально через полвека после убиения «благоверного князя». Князя-то убили, но дело его оказалось на диво живучим.

Собственно, и взятие Казани тоже было случайностью. Свою столицу волжские татары в принципе могли отстоять. От них отвернулась военная удача, а перед Московским царством отверзлась Сибирь. Громадная территория, ставшая проклятием экстенсивного развития. Безграничность предлагает наилегчайшее решение всех проблем. В Сибирь можно убежать от злого барина, от безземелья и безденежья, туда можно снаряжать экспедиции за пушниной, золотом и нефтью. Не обустраивать собственную землю, не повышать урожайность, не изготовлять покупаемый товар, не формировать местное самоуправление с целью контролировать барина, а там и царя — но побежать прочь, вдаль, искать счастья, удачи, воли. Но там, вдали, воспроизводилась точно такая же схема «хозяин — холопы». Потому что не было ни малейшего внутреннего мотива ее перестраивать. Ибо всегда можно было прыгнуть за околицу и пойти на новые свободные земли.

Последнее соображение (об экстенсивном развитии) казалось мне весьма убедительным. Но в разговоре в мужской компании после редакционной планерки мне возразили: а как же Америка? В США был точно такой же массовый исход народа на Запад (сначала на Средний, а там и на Дальний), в точно такие же, как в Сибири, пустынные, плодородные и богатые разными ресурсами края, и, однако, там воспроизводилась совершенно иная государственность.

Легче всего сказать, что у американцев в историческом анамнезе не было «самовластца» Андрея и ордынского ига. Но нет. Наверное, в британскую пору их истории было всё то же самое и даже круче. Думаю, что ответ в другом. Американцы несли на свой Запад городскую цивилизацию. Они уже с этой цивилизацией приехали из Британии в Новый Свет. Мы же несли на свой Восток деревенскую цивилизацию, и бесконечно воспроизводили ее в пространстве империи, в структурах ее управления.

Деревня — это непосредственность производства (натуральное хозяйство) и непосредственность институтов. Город — это разделение труда и разделение институциональных функций. Вот, собственно, и вся проблема. До обидного просто. Но, увы!

Увы, в России еще слишком много народу питается с огорода и пользуется услугами мастеровых соседей. А практически весь Северный Кавказ — мелкотоварное, а то и натуральное крестьянское хозяйство. Значительная доля российских учителей, как сказал один наблюдательный человек, это учительствующие огородники. Поскольку они живут на селе и в поселках городского типа, где на учительскую зарплату не прожить.

В городе правят закон и соответствующие учреждения, которые хранят норму и накладывают санкции за ее нарушения. В деревне правит личный авторитет, а нормы и санкции устанавливает и реализует семья. Деревня агрессивно воспроизводит и навязывает свою институциональную структуру, основанную на праве обычая, старшинства, силового доминирования.

Это отражается и в стиле пространства. В самом простом и, опять же, до обидного понятном смысле. В небольших российских городах, особенно на окраинах (но часто и в двух шагах от парадно украшенного центра), наблюдаешь безобразные, гнилые, кричаще разломанные заборы, разбитый асфальт, захламленные дворы. А в окнах домиков, стоящих в этих дворах, за этими заборами, — очень аккуратная и отчасти даже богатая обстановка. Хрусталь, полировка и ковры.

Что это, как не деревенское презрение к публичному пространству? Дома должно быть чисто и уютно, а снаружи может быть любая грязь. В городе, наоборот, царит уважение и украшение публичного пространства, тротуаров и мостовых, парков и площадей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: