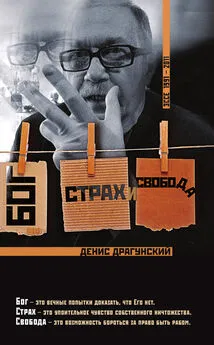

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода

- Название:Бог, страх и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03917-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода краткое содержание

Мы терпим, когда нам невыносимо плохо. Мы возмущаемся, когда жизнь становится чуточку легче. Мы уважаем жестоких и презираем добрых. Мы хотим жить по правде, но лжем на каждом шагу. В чем секрет российского национального поведения, о котором говорят уже несколько столетий? Что породило современную модель нашего жизненного стиля?

Новая книга Дениса Драгунского — это психологический анализ российской реальности.

Лучезарные утопии, советские властные технологии, великая победа, жизнь в коммуналках, бардак и застой. Брежнев и Горбачев. Перестройка, путч, криминал. Коррупция, крушение морали, утробный страх перед свободой и жадное стремление к Богу. А может быть, то, что мы сегодня имеем, в целом неплохо? Вот только на дворе XXI век, и перед собственными внуками как-то неудобно…

Эта книга создана на основе статей и заметок Дениса Драгунского на сайте «Частный корреспондент» (это в конце статей не отмечается), а также в журналах «Новое время», «Искусство кино», «Век ХХ и мир», «Неприкосновенный запас», «Семья и школа».

Бог, страх и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наверное, какая-то логика в этих рассуждениях есть, но уж слишком отвлеченная. Пророчество не сбылось. Рига — очень живой город. Она состоялась как европейская столица.

Традиция большого европейского города, который жил, рос и процветал задолго до прихода России на балтийские берега, оказалась сильнее, чем политикоадминистративные передряги, все эти выкупы, инкорпорации и оккупации. И прибавлю о своей любимой Юрмале — полуторавековая традиция курортного городка оказалась сильнее экономического кризиса девяностых. Я помню, как в Юрмале буквально на глазах рушились здания санаториев и пансионатов, как заколачивались дачи, трескался асфальт. Зрелище было ужасное. Одно утешало — урны и мусорные баки как стояли, так и продолжали стоять на своих местах, и вовремя вычищались. И песок на пляже оставался чистым.

Значит, кризис был, а разрухи не было. Кризис наступил снова — а разрухи нет.

Одна из любимых цитат последней четверти века: «Разруха не в клозетах, а в головах».

С одной стороны, конечно, правильно — любое действие (или бездействие) сначала зарождается в голове в виде некоей программы действия (или бездействия).

Эти буквоедские юридические оговорки в скобках не напрасно сделаны.

Посмотрим на знаменитое высказывание профессора Преображенского в его полном, не урезанном виде: «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

Итак, писать мимо унитаза — это действие или бездействие? То есть человек специально и злонамеренно целится мимо? Или по разгильдяйству и легкомыслию не прилагает необходимых усилий, чтобы попасть? Или еще утонченнее: из-за принципиального, сознательного фатализма намеренно не пытается попасть? Мол, попаду — ладно, не попаду — тоже не беда.

Все эти роковые (они же проклятые) вопросы приходили ко мне во время прогулок по Риге, столице Латвии, которая сильнее всего пострадала от экономического кризиса последних лет. Где, по евросоюзовским стандартам, чуть ли не четверть населения живет в бедности. Где естественного прироста населения (а он есть!) не хватает, чтобы перекрыть миграционную убыль. Где весьма высока безработица и т. д. и т. п.

В общем, налицо куча неприятностей. Общенациональных и, разумеется, лично-семейных во многих, как говорится, «отдельно взятых» семьях. Однако на улицах чисто, вежливо и доброжелательно. Межобщинного конфликта практически нет. То есть он конечно же есть — но где-то там, высоко, в парламентских прениях и публицистических дуэлях. Но на улицах этим конфликтом и не пахнет. Не пахнет — в самом прямом смысле. Нет горело-помойного запаха неряшливой злобы, которая в любой момент может вспыхнуть этнической войной или уличными беспорядками.

Вернемся к профессору Преображенскому. Мы согласились, что тезис «разруха — в головах» — правильный. Поскольку в головах существуют планы того или иного поведения. Это — с одной стороны. Но, с другой стороны, это знаменитое высказывание стали использовать в оправдание разрухи, которая в клозетах, подъездах, на улицах и станциях электричек. Дескать, есть головы, в которых изначально обитает порядок. А есть бедовые головушки, где навек поселилась разруха. Одним словом, ментальность, и ее ничем не перешибешь.

Это неправда. Точнее, сознательная ложь. Особенно обидная для тех, кто вынужден жить в грязи и грубости.

На самом деле никакой ментальности нет. Есть совместные действия администрации и элиты, то есть людей, облеченных властью — политической и моральной.

Когда в Москве резко увеличилось количество дворников, сразу кругом зазеленели газоны, и на тротуарах стало чисто. Без всякой ментальности.

Если мы хотим хоть немного уменьшить коррупцию, то надо, чтобы дачные заборы у нас были, как в Юрмале под Ригой. Модное дачное место. Роскошные виллы. Окруженные невысокими заборами из редких деревянных реек. Или из витых металлических прутьев. Встречается что-то совсем богатое, почти как решетка Летнего сада в Питере: кованое, стрельчатое. Но в любом случае через заборы все видно — дорожки, лужайки, плетеные кресла и прочие дачные прелести.

Как это в России сделать, не знаю. Наверное, кто-то должен подать личный авторитетный пример. Или, может быть, законодательно запретить двухметровые глухие заборы — в целях борьбы с терроризмом? Шутка. Хотя куда уж серьезнее. Надоело в ходе развития России постоянно утыкаться в забор. Не метафорический, а реальный.

Потому что, повторяю, никакой ментальности нет. Есть мусорные ящики, заборы, магазины, кафе и прочая повседневность. Служащие рижские дамы, которые в самые сумрачные советские времена заходили в кафе поболтать перед работой, не дали Латвии свернуть с европейского пути.

Если бы я был мэром Риги, я бы поставил памятник такой вот дамочке с чашечкой кофе. С булочкой, разумеется.

ВМЕСТО ПОЛИТИКИ

Остров Родос. Пригород одноименного города. Гостиница. Или, как говорили в старые времена, пансионат. То есть номера-пляж-бассейн-ресторан и прочие средиземноморские теплые радости, столь приятные москвичу в октябре. Особенно в свете «all included», включая безлимитное посещение бара. Казалось бы, жить да радоваться все восемь дней, семь ночей.

Однако народ не расслабляется. И прислуге не позволяет забываться.

Сижу на террасе, пью кофе. Слышу сзади такой разговор:

— В проспекте написано, что здесь одиннадцать открытых бассейнов. А мы с женой обошли всю территорию и насчитали только семь. В чем дело? — Голос сдержанный, но строгий.

В ответ — щебетание девушки, должность которой называется «трэвел-агент». А точнее, младший трэвел-агент, или, еще точнее, помощник трэвел-агента. Она нежно отвечает:

— Здесь еще два закрытых бассейна!

— Там написано про открытые, — настаивает клиент.

— Даже если закрытые посчитать, все равно не получится одиннадцать, — вступает жена клиента. — Семь плюс два будет девять, между прочим! — Профессорское ехидство звучит в ее голосе.

— Да, но… — лопочет девушка. — Но видите ли…

— Вижу, вижу! — саркастически вздыхает клиент. — Всегда, везде одно и то же! Ничему нельзя верить, ни единому слову! Обязательно и наобещают с три короба, а выйдет шиш.

Кто он, этот персидский шах, индийский набоб, рублевский олигарх? И кто его капризная шахиня? Зачем им нужно купаться непременно в одиннадцати бассейнах, а девяти им мало?

Это мужчина лет сорока пяти, менеджер среднего звена. И супруга его из той же социально-возрастной категории.

На их лицах написано недоверие и подозрительность.

Больше всего на свете они боятся лохануться. Купиться. Повестись. Быть обманутыми, короче говоря. Поэтому они столь тщательно и порой скандально следят за меню, температурой и выражением официантских лиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: