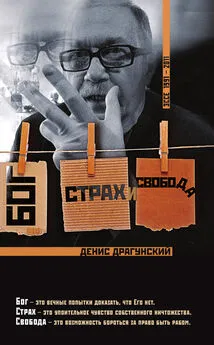

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода

- Название:Бог, страх и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03917-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода краткое содержание

Мы терпим, когда нам невыносимо плохо. Мы возмущаемся, когда жизнь становится чуточку легче. Мы уважаем жестоких и презираем добрых. Мы хотим жить по правде, но лжем на каждом шагу. В чем секрет российского национального поведения, о котором говорят уже несколько столетий? Что породило современную модель нашего жизненного стиля?

Новая книга Дениса Драгунского — это психологический анализ российской реальности.

Лучезарные утопии, советские властные технологии, великая победа, жизнь в коммуналках, бардак и застой. Брежнев и Горбачев. Перестройка, путч, криминал. Коррупция, крушение морали, утробный страх перед свободой и жадное стремление к Богу. А может быть, то, что мы сегодня имеем, в целом неплохо? Вот только на дворе XXI век, и перед собственными внуками как-то неудобно…

Эта книга создана на основе статей и заметок Дениса Драгунского на сайте «Частный корреспондент» (это в конце статей не отмечается), а также в журналах «Новое время», «Искусство кино», «Век ХХ и мир», «Неприкосновенный запас», «Семья и школа».

Бог, страх и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ключевым символическим и одновременно реальнопространственным моментом городской цивилизации является бордюр. Каменный поребрик, отграничивающий окультуренное, обустроенное пространство от дикого, природу от искусства, мир человеческого разума от мира животных страстей.

С бордюром у нас проблемы. Асфальт даже в городе (на окраинах) кладется встык с землей. А окруженные бордюром газоны после нескольких подсыпок перегноя представляют собою этакий вздым земли над каменной оградой. Весной и осенью размытая земля стекает с газонов на тротуар, наезжает на пешеходные дорожки. Уничтожается граница между обработанным и необработанным пространством. Возникает, как писал Федор Степун, «соответствие форм (социальной) жизни бесформенности земли».

Не пренебрегайте символами! Они заползают во все щели и больно кусаются.

Главная, таким образом, проблема русской государственности состоит в не изжитом деревенском ее характере. В деревне права личности даже не подавляются — их просто там нет. В деревне инновации не только не возникают — они преследуются и истребляются как наглое посягательство на традиции.

Решающей исторической точки мы пока не нашли. Но поняли нечто не менее важное. Проблема модернизации все еще стоит перед Россией. Нужна модернизация в самом простом, изначальном смысле — полномасштабный переход от деревенской цивилизации к городской. Туда, где каждый занимается своим делом. Где продукты питания покупают в магазине, а не выращивают под окнами. Где царит закон, а не обычай. Где право на насильственное принуждение есть только у государства в лице строго ограниченного числа специальных институтов. Где существуют учреждения, опосредствующие и согласующие волю и интересы отдельных людей и социальных групп. Где бордюр надежно хранит дорогу от грязи.

ЗАПИСКИ ТУРИСТА

— В это кафе рижские служащие дамы забегают выпить чашечку кофе и поболтать с подругой перед работой, — сказала мама.

Маленькая, ничего не значащая фраза — но она раскачала мой понятный мир, мир московского подростка середины шестидесятых. Иногда говорят: «Это был шок!» Пустые слова. Что такое шок? Чушь, мелкая истерика. А это была промоина в повседневности, а значит, оползень бытия, обвал устоев. «Как это, как это может быть?» — думал я. Я видел московских служащих дам, вернее тетенек — старших экономистов и ведущих специалистов, — которые по тротуарам, в троллейбусах, трамваях и метро с утра пораньше неслись на работу. Хорошо, я видел и более изысканных служащих дам — редактрис, директрис и старших научных сотрудниц, даже с докторской степенью, но ни одна из них не забегала в кафе поболтать с подругой за чашечкой кофе. Тем более перед работой. Больше того, я знал и совсем не служащих дам, надменных писательских жен, которые никуда не торопились по утрам, но и у них не было привычки встречаться с подругами в кафе.

Другая жизнь наплыла на меня. Виденная в кино, читанная в книгах иностранных писателей — но вдруг здесь, у нас, всего в одной ночи езды, в нормальном вроде бы советском городе. Чудеса.

Первый раз я приехал в Ригу с мамой, в 1966 году, кажется. Плюс-минус год. Уточнить уже не у кого, к сожалению. Мы вместе с одной нашей рижской знакомой пошли в кафе «Старая Рига». Вот тогда-то мне мама сказала эту разрушительную фразу про рижских дам.

Мы пришли в кафе днем, но там все равно были одни только дамы, за исключением меня. Наверное, у служащих рижанок был обеденный перерыв. Тут я увидел еще одно чудо: официантка не записывала заказ. Нас было трое, мы заказали разное — разные сорта кофе и разные булочки-пирожки. Через пять минут она принесла всё в точности.

Наверное, в 1925 году точно так же сидела в берлинском кафе и заказывала кофе с булочками студентка из России по имени Блюма Зейгарник, ученица знаменитого Курта Левина. Она заметила, что официанты не записывают, а все запоминают. Но сразу же забывают, когда получают по счету. Так называемый феномен Зейгарник — незавершенные действия запоминаются в 1,9 раза лучше, чем завершенные. У меня есть томик стихов Рильке, подарок Блюмы Вульфовны. Но я не о том. Я о рижских кафе и вообще о Риге.

Были мы с мамой и в знаменитом кафе «Луна», где днем обедали бабушки с внуками, а вечером собиралась богема в свитерах крупной вязки (тогдашняя примета свободомыслия).

Потом я приезжал в Ригу или на взморье раз десять или двенадцать. Последний раз (то есть, дай бог, не последний!) я был в Риге недели две назад.

Кафе «Луна» больше нет. Сейчас там «Макдональдс». Жалко.

А кафе «Старая Рига» переехало, оно буквально в двух шагах от старого места (на старом месте что-то итальянское и совсем неинтересное: слишком много этого добра в нашем нынешнем общепите). И, как в старое время, там собираются одни только дамы. Почему? Сначала я подумал — потому, что это кондитерская. Но отличные рижские сетевые кафе «Индекс» и «Кофе-Инн» — это тоже, честно говоря, кондитерские, но там сидит молодежь обоего пола. А в «Старой Риге» — дамы. Не просто женщины, а именно дамы в полном смысле этого слова. В смысле одежды, походки и выражения лиц. Независимо от возраста. Даже совсем юные. В то время как «Индекс» заходят девушки, иногда довольно пожилые. Наверное, такова традиция.

Традиция пробивается сквозь камни, восстанавливает сама себя.

Лет пятнадцать тому назад один очень хороший журналист — русский рижанин — писал, что Рига стала городом-призраком, который по совершенно объективным обстоятельствам не сможет далее существовать. Что это за обстоятельства? Во-первых, пропорции столичного и остального населения. Не может быть так, чтобы в столице жило более трети жителей страны! Латвия, писал автор, хотя формально и была республикой в составе СССР, то есть как бы государством, со всеми советско-декоративными институтами суверенитета, на самом деле была просто областью. По всем параметрам (площадь, население, размер главного города) похожей на Воронежскую. В области главный город может концентрировать треть населения, и это нормально, а для отдельного независимого государства — это неправильно. Десять, даже двадцать процентов — ничего, а вот тридцать — это слишком. Зона притяжения большого города становится шире, выходит за административные границы. Если эти границы на самом деле административные (областные) — то это даже хорошо, это помогает связать пространство большой страны. А если границы государственные, то происходит либо культурное опустошение остальной страны, либо обессмысливание слишком большой столицы. Во-вторых, писал этот хороший журналист, Рига существовала как «наша Европа», как реальное воплощение Запада внутри СССР, как не до конца отброшенная возможность европейского пути — для страны и для общества. Это делало рижскую повседневность столь культурно напряженной, осмысленной, важной и для рижан, и особенно для туристов со всего Союза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: