Ольга Кузьмина - Республика Святой Софии

- Название:Республика Святой Софии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2702-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Кузьмина - Республика Святой Софии краткое содержание

Господин Великий Новгород — всем известно это гордое имя города-государства. Но было у него еще одно название — Республика Святой Софии.

Итак, что представлял он собою: демократическую вечевую республику или «русский Ватикан», теократическое государство во главе с архиепископом? Это лишь один из неожиданных вопросов, возникающих сегодня. Есть и другие: на чем покоилось величие и богатство крупнейшего города Древней Руси? Почему Новгород называют столицей русских скоморохов и юродивых? Кем были средневековые новгородцы: хранителями древнего язычества или искренними православными христианами? Наконец, кем была для новгородцев Святая София Премудрость Божия — ипостасью Творца или сокрытой языческой богиней-берегиней города?

Ответы на эти вопросы открывают совершенно новые пласты отечественной истории.

Республика Святой Софии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для понимания смысла действий Василия Калики следует проследить параллели с другими странами. Так, в Древнем Риме существовали «понтифики», жрецы-«мостоделатели». Они проводили специальные обряды на мосту через Тибр, и даже папе римскому по наследству от них достался титул pontifex maximus. В средневековой Франции мостостроительство считалось актом благочестия, за который монахов и епископов канонизировали, как, например, это произошло со строителем знаменитого моста XII в. в Авиньоне [507] Boyer M. N. Medieval French Bridges. Cambridge, Mass., 1976. P. 37–38.

. Василий Калика, много путешествовавший по другим странам, мог знать об этих фактах.

Великий мост был для новгородцев связующим звеном их города-государства. Само слово «мост» обозначало то место, где возможна совместная жизнь. Таким образом, владыка в 1338 г. действительно «много добра створи християном», восстановив связь между сторонами Новгорода. Но, кроме того, Василий Калика показал себя настоящим владыкой республики, хозяином моста и всего Новгорода, и одновременно святым человеком.

На следующий год великий князь Иван отправился в Орду, а своих сыновей Семена и Ивана прислал в Новгород наместниками. По возвращении великого князя в Москву новгородцы прислали ему ордынский «выход». Однако князь Иван «восхоте у них запроса царева», то есть увеличил размер ордынского «выхода», сославшись на новые требования царя. Новгородцы воспротивились этому требованию, «глаголюще: преже сего несть се было» [508] Ермолинская летопись. С. 105.

, то есть, по своей традиции, сослались на «старину». В ответ великий князь «сведе с Новагорода наместники своя: не бе ему мира с ними» [509] Там же.

. Вскоре после этого великий князь Иван Данилович умер, но «немирье» Новгорода с Москвой продолжилось и при следующем великом князе Семене.

В 1340 г. случилось военное столкновение москвичей и новгородцев в Торжке. Разгорающуюся войну удалось остановить архиепископу Василию Калике. Владыка отправился с посольством к князю Семену «и доконцаша мир по старым грамотам, на всей воли новгородчкои, и крест целоваша; а князю даша бор по волости, а на новоторжцех 1000 рублев; бяше же ту и митрополит; и приела князь наместьник в Новъгород» [510] НПЛ. С. 353.

.

В знак полного примирения в 1343 г. «повелением великаго князя Семена Ивановича» была восстановлена церковь Святого Благовещания на Городище, а владыка Василий приказал изготовить «колокол великыи к святей Софеи и приведе мастера с Москве, человека добра, именем Бориса» [511] Там же. С. 354.

.

Доброжелательными были и отношения владыки с тверским князем: в 1341 г. «приихал Михаил княжич Олександрович со Тьфери в Новъгород ко владыце, сын хрестьныи, грамоте учится» [512] НПЛ. С. 354.

.

Более сложно в это время складывались отношения новгородского архиепископа с митрополитом всея Руси. В 1341 г. «митрополит Феогнаст, родом Гричин приеха в Новгород со многыми людьми; тяжко же бысть владыце и монастырем кормом и дары» [513] Там же. С. 353.

. Цель приезда главы Русской церкви не называется, но можно предположить, что он приехал вершить так называемый «митрополичий месячный суд», который совершался раз в четыре года. Укрепляя свою власть, Феогност постепенно вводил на территории своей митрополии систему «всеобщего попечения» [514] Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1988. С. 206.

, распространяя прямую митрополичью юрисдикцию с ее принципом — «чей суд — того и пошлина». Соответственно, увеличивались траты новгородской церкви.

Впрочем, до открытого противостояния двух церковных иерархов не дошло. По мнению историка А. Г. Закржевского, «в своих действиях обе стороны вынуждены были считаться с расстановкой других политических сил. Отношения этих двух лиц не носили враждебного характера. Вражда была и невозможна и невыгодна. Имея противоположные интересы, Василий и Феогност решали собственные задачи путем делового сотрудничества» [515] Закражевский А. Г. Архиепископ Василий Калика и митрополит Феогност: к вопросу о характере взаимоотношений Новгородской кафедры и митрополии во второй трети XIV века // ПНиНЗ. Новгород, 1995. С. 38.

.

Действительно, в последующие годы Василий не раз «честью» ездил и к великому князю в Москву и к митрополиту. В 1346 г. митрополит Феогност «да ему ризы крестьчаты» [516] НПЛ. С. 353.

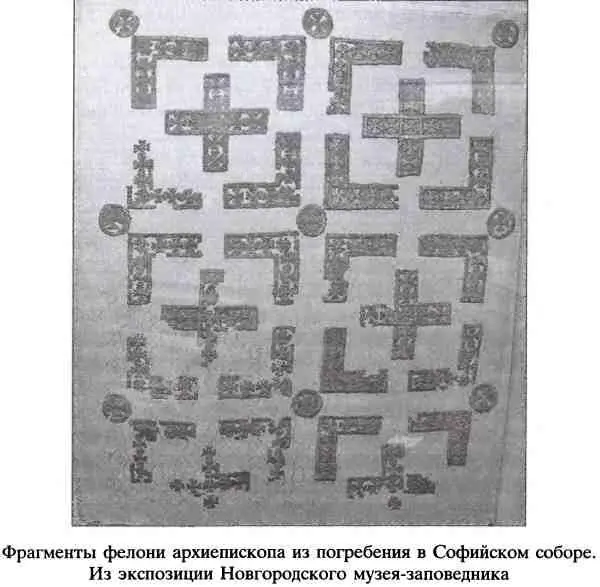

, так называемый полиставрий. Слово «полиставрий» переводится с греческого как «многокрестие». Это фелонь патриархов и митрополитов, которую сплошь покрывали изображения крестов. Некоторым архиепископам и епископам в виде особого патриаршего благословения дозволялось носить фелони с четырьмя крестами.

Одежда священнослужителей в православной церкви была строго регламентирована по рангам. Однако со временем развитие церковной одежды пошло не по линии строгого соблюдения иерархических различий, но, напротив, в сторону «прибавления» к каждому из младших чинов отличительных признаков старшего сана.

Так, еще в XIII в. Константинопольский патриарх надевал саккос лишь по трем большим праздникам: на Пасху, на Рождество и на Пятидесятницу, в другие, даже и праздничные дни, довольствуясь архиерейской фелонью. А уже в XIV в. митрополит всея Руси начал носить саккос. Впрочем, что касается полиставрия, то даже в XV в. Симеон Солунский, отвечая на вопрос, «почему не носят епископы ни полиставрия, ни саккоса, и, если надевают, то что в том худого», отвечал: «Должно, чтобы каждый хранил принадлежащее его чину, потому что делать то, чего не дано, и получать то, что не подобает, свойственно гордости» [517] Цит. по: Одеяния священнослужителей [ http://st-sobor.belnet.ru/New_proekt_nariad2.html ] (11.1.2006).

.

Таким образом, митрополит Феогност, даровав владыке Василию право носить полиставрий, выделил Новгородскую епархию среди других русских епархий и фактически признал новгородского архиепископа равным себе. По крайней мере, владыка Василий, а за ним и последующие архиепископы, восприняли дар Феогноста именно так. Легендарные и летописные сведения о жизни Калики сообщают нам весьма характерные подробности из его церковной деятельности, доказывающие, что владыка всю жизнь утверждал особое положение новгородской церкви. К примеру, именно Василий Калика первым из новгородских архиепископов начал носить белый клобук, который ему якобы прислали из Цареграда. О происхождении этой реликвии доподлинно ничего не известно. В Новгородской второй летописи под 1424 г. записано: «Клобук белой дал патриарх иерусалимский владыки Василию, а патриарху дал папа римский и с тех мест клобук белой в Новегороде» [518] НВЛ. С. 140.

. А в Новгородской третьей летописи под 1335 г. сказано: «При архиепископе Василии принесен быст белый клобук от царя Константина и папы Сильвестра, в Великий Новград иже и доныне новгородские митрополиты на главах своих тем подобием носят» [519] НТЛ. С. 225.

.

Интервал:

Закладка:

![Ольга Кузьмина - Витки спирали [СИ]](/books/1091251/olga-kuzmina-vitki-spirali-si.webp)

![Ольга Кузьмина - Исполнение желаний [СИ]](/books/1091252/olga-kuzmina-ispolnenie-zhelanij-si.webp)