Анна Ильинская - Соловки. Документальная повесть о новомучениках

- Название:Соловки. Документальная повесть о новомучениках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Ильинская - Соловки. Документальная повесть о новомучениках краткое содержание

Соловки. Документальная повесть о новомучениках - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гостьи обрели приют в охотничьей избушке, где по северной традиции обнаружили все необходимое для скромной трапезы, но заснуть так и не смогли, их до утра тревожил дух мертвых. Но самое удивительное: они заметили, что в ночи Голгофская церковь испускает свечение непонятной природы. Смутно белеющие на вершине горы руины являлись источником некоего света, из них исходили лучи, источались во все стороны темноты, обвевали купол и отсылали свет высоко в звездное небо…

III. ИХ ЖЕ ИМЕНА ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ

Осмотр Кремля начинаем с музейной экспозиции, которая сразу ошарашивает нас: под застекленными витринами лежат монашеские поми нальники, четки, даже мощевик. Это совсем не музейные экспонаты, разве можно на это «глазеть», не говоря о том, что святыни освящены? Когда‑то в Преображенском соборе хранилась 31 частица мощей святых. Каждый год в Великую Пятницу они были носимы на головах иеромонахов в Успенский собор, где после Царских Часов торжественно омывались. Может быть, этот мощевик тоже? Мы входим в музей с крестным знамением и по примеру отца Феофилакта ведем себя с освященными экспонатами, как это принято в церкви: положив по земному поклону, прикладываемся к мощам Угодников Божиих, вернее, к скрывающему их стеклу.

Соловецких икон в музее мало, большинство привезено из других областей русского Севера, хотя монастырские монахи были искусными иконописцами. Часть икон сгорела в пожаре 1923 г., оставшиеся перенесены в надвратную Благовещенскую церковь, где размещался музей Общества Краеведения. В 1939 г., когда Соловецкую тюрьму ликвидировали, вывезли и монастырскую живопись. В настоящее время соловецкое собрание разобщено, и никто толком не знает, где какие иконы находятся.

Над входом в последний зал висит большой матерчатый лозунг, где старой орфографией выведено: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Здесь ни тени иронии, это один из действительных лозунгов СЛОНа. Два других — «Фронтов нет, а опасность есть», «Держи порох сухим» — были начертаны на знамени, полученном Соловецким особым полком войск ОГПУ от прокуратуры Верховного суда СССР. Зал посвящен Соловецкому концлагерю: времена изменились, теперь о замученных не только можно — рекомендуется говорить. Я внимательно рассматриваю фотографии, подписи, заношу в блокнот все имена, которые удается выудить из экспозиции: для панихиды, ради которой мы и прилетели на Соловки. Прошу всех, кому попадет в руки этот очерк, тоже помолиться за Новомучеников Соловецких: им нужны наши молитвы, но еще больше они нужны нам самим.

Судьбы заключенных отечественных концлагерей — темное место советской истории: документация уничтожена или спрятана, надежды на обретение архивов нет. Музей пытался затребовать личные дела заключенных СЛОНа и получил следующий ответ.

164409, Соловки Архангельской области.

Соловецкий историко — архитектурный

и краеведческий музей — заповедник

На Ваш запрос о передаче личных дел бывших заключенных Соловецкого лагеря музею — заповеднику сообщаем, что дела используются для наведения справок по запросам родственников, а также при проведении реабилитации, поэтому передать дела музею не представляется возможным.

Зам. нач. отдела Б. П. Савушкин

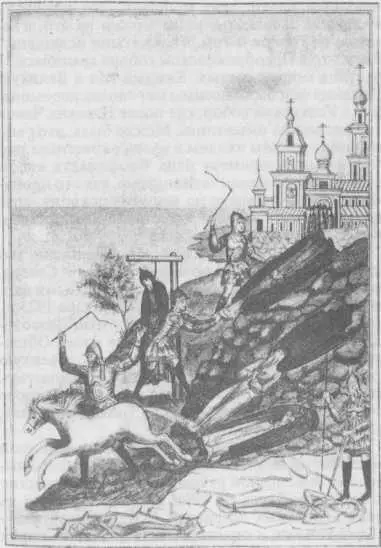

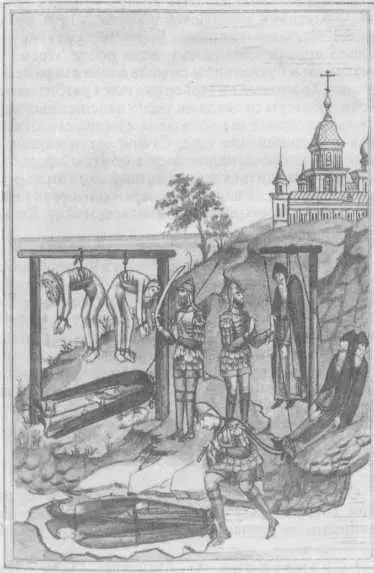

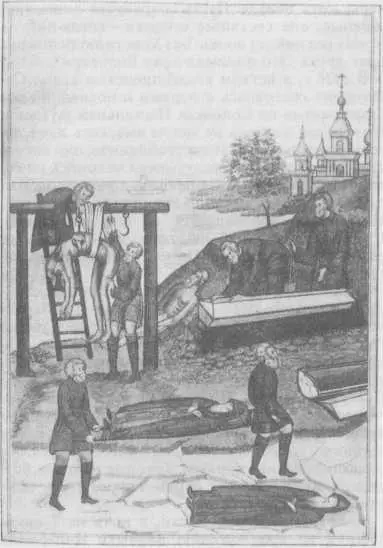

Истязания Соловецких Отцов за древнее благочестие.

В настоящее время энергией и энтузиазмом сотрудницы музея А. А. Сошиной составляется картотека заключенных. Антонина Алексеевна выискивает сведения где только можно: в книгах, газетах, телепередачах, воспоминаниях родственников, со многими из которых она состоит в переписке, и скрупулезно заносит полученные данные на специальные карточки…

В 20–х годах в Соловецком концлагере содержалось большое количество иереев, в том числе «князей Церкви» — епископов. Духовенство составляло две трети общего числа заключенных, где преобладала (нельзя закрывать на это глаза) все‑таки шпана. Печальная правда в том, что близ Кремля, на Секирной горе, на Голгофе похоронены не только мученики за веру, но и «шакалы», «индейцы», «леопарды» уголовного мира. На архипелаге столкнулись две вселенные, с прямо противоположными точками отсчета, причем одних специально натравливали на других. Соловецкое духовенство было разнообразным: муллы, ламы, ксендзы, украинские автокефальные иерархи. Католическое духовенство помещалось в километре от Кремля. Позднее образовалась 14–я запретная рота в Голгофо — Распятском скиту.

При Ногтеве иереи намеренно рассредоточивались по уголовным отделениям, но после 1925 г. жизнь их стала легче. Благодаря новому начальнику Эйхмансу многие уцелели и прожили еще около десяти лет, до конца тридцатых, когда началось поголовное уничтожение священников и епископата. «Социально близкие» уголовники, которым Ногтев поручил было дело внутреннего снабжения, мигом все развалили, и Эйхманс, убедившись в честности и исполнительности сосланных за веру, свел всех в б — ю роту и назначил на материально ответственные должности: в сторожа, весовщики. В конечном счете все остались довольны, в том числе урки, которые стали получать законные, не урезанные пайки.

По нелепой случайности в священническую роту поместили Владимира Шкловского, брата известного писателя, философа, атеиста, который был осужден как «тихоновец» только за то, что принял от знакомого священника на хранение подлежащие изъятию крест и чашу. После общения с епископами и прочтения новыми глазами Евангелия, которое тогда у заключенных не отбиралось, он принял Св. Крещение.

На совершение треб в середине двадцатых смотрели сквозь пальцы. Духовенство еще ходило одетое по сану, при встрече с высшими просило благословения, с равными обменивалось троекратным поцелуем. Кроме того, отбывающим срок духовным лицам разрешалось посещать кладбищенскую церковь Св. Онуфрия. По субботам дорога между монастырской стеной и Святым озером выглядела необычно. «Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посохом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь», — вспоминает очевидец [7].

Мученичество за Христа.

Интервал:

Закладка:

![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/1075888/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna.webp)

![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/1090042/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta.webp)

![Яков Гуревич - Ее звали Марией [Документальная повесть]](/books/1099048/yakov-gurevich-ee-zvali-mariej-dokumentalnaya-poves.webp)

![Максим Сбойчаков - В бой роковой... [документальная повесть]](/books/1150483/maksim-sbojchakov-v-boj-rokovoj-dokumentalnaya.webp)