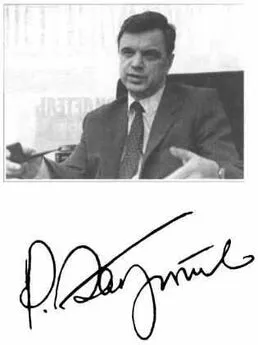

Руслан Хасбулатов - Великая Российская трагедия. В 2-х т.

- Название:Великая Российская трагедия. В 2-х т.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Симс

- Год:1994

- Город:М.

- ISBN:5-86348-024-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Хасбулатов - Великая Российская трагедия. В 2-х т. краткое содержание

Центральное место в книге последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации и непосредственного участника драматических событий 21 сентября - 4 октября 1993 года занимает анализ деятельности Парламента, кремлевских правителей, сил Сопротивления и сил подавления конституционалистов.

Показаны истинные противоречия между высшими законодательной и исполнительной властями по вопросам экономической реформы и выбору пути развития государства, раскрываются причины (внешние и внутренние), которые привели кремлевское руководство к расстрелу танками здания Съезда народных депутатов и Верховного Совета.…

Великая Российская трагедия. В 2-х т. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совет при Председателе Верховного Совета по работе с творческой интеллигенцией

С весны 1993 года крайний радикализм Ельцина и его сподвижников стал вызывать огромную тревогу в рядах российской интеллигенции. Это особенно чувствовалось по ее реакции в провинции. Я много ездил по стране, встречался с самыми различными аудиториями — везде ко мне буквально прорывались работники творческой интеллигенции. Многие из них с восторгом приветствовали Ельцина и боролись за него, а теперь спрашивают у меня: “Что с ним случилось? Откуда эта неистовость якобинца? Призывы “разгромить Парламент!”, “разгромить советы!”, “я — богоравный!”, “надо мной — никого нет!”? “Откуда эти постоянные вихляния: сегодня говорит одно, завтра — другое, послезавтра — третье”; “он — что, думает, мы все такие глупые и ничего не понимаем?” “Вы — представитель высших слоев интеллигенции России в руководстве страны. Мы вам доверяли, когда вы призвали поддержать Ельцина, теперь — вы не нужны ему. Скорее — не нужна ему российская интеллигенция?” Такие мысли были общераспространенными.

На наши тревожные сигналы откликнулась очень большая часть российской интеллигенции, искренне озабоченной печальной судьбой продолжающейся драмы: падением духовности, снижением нравственных требований государства, деградацией культуры и искусства, разрушением науки и образования, проблемами молодежи. Несколько раз я встречался с ними в нашем парламентском центре. После одной из таких встреч — когда я отвечал на многочисленные вопросы, сами деятели культуры предложили создать Совет творческой интеллигенции при Председателе Верховного Совета. Летом, в середине июля, около 130 деятелей культуры, искусства, литературы собрались в Верховном Совете. Пригласили меня. Тогда был сформирован очень представительный состав этого Комитета. В нем согласились работать:

Василий Белов,

Юрий Бондарев,

Николай Бурляев,

Юрий Власов,

Олег Волков,

Геннадий Воронин, профессор,

Валерий Ганичев,

Игорь Горбачев,

Людмила Зайцева,

Николай Лебедев, композитор,

Сергей Михалков,

Ринат Мухамадиев, депутат Российской Федерации,

Анатолий Набатов,

Михаил Ножкин,

Вадим Кожинов,

Антонина Пикуль,

Петр Проскурин,

Тимур Пулатов,

Евгений Ташков,

Александр Шилов,

Александр Шахматов.

Дал согласие войти в состав Совета, по всеобщему согласию участников и по их инициативе, Митрополит Петербургский Иоанн.

Творческая интеллигенция — это очень сложная “материя” — прежде всего она нуждается в самовыражении. Конкретно это означает, что ее надо слушать. И не “ее”, — конкретно каждого человека, реального носителя духовных ценностей общества. А ведь именно в таком качестве каждый из них и выступает, что бы и кто бы о нем ни думал, не важно — плохое или хорошее. Каждый из них оказывает огромное влияние на окружающих, и скорее всего — на наиболее образованную часть нашей “публики”. Ведь театр, искусство, литература — все еще остаются предметами, необходимыми для довольно узкой прослойки элитарной интеллигенции. Это — горькое признание, но это так...

Мы много говорили в этот день. Выступал каждый, некоторые — по нескольку раз. Возможность выговориться — одна из сторон понятия “самовыражение”. Самовыражение в коридорах Власти — это отнюдь не формальность. Возможность такого самовыражения — если такая возможность появляется — придает уверенность участникам в стабильности проводимого курса этой Власти. Я считал, что такая практика должна иметь отнюдь не какой-то дежурный характер, а как своего рода врожденное свойство российского парламента, быть своего рода традицией. Наравне с той традицией, которую я стал укреплять, систематически встречаясь с коллегами-учеными...

В самой общей форме тогда мы договорились о многом: под созданный совет надо было подвести какую-то организационную основу — сформировать в аппарате небольшой сектор по работе с творческой интеллигенцией, подыскать хорошее помещение для наших встреч и развертывания работы, подумать над издательством и т.п. Вообще — это было, на мой взгляд, выдающимся событием в истории России. Это была не показуха, творческая интеллигенция пришла к своим парламентариям и сказала: несмотря на все ваши ошибки, несмотря на все оскорбления, которые в Ваш адрес отпускаются сполна, — мы в Вас верим и будем работать вместе с Вами.

Я рассматривал это событие как исключительно важное, как доверие со стороны элитарной части общества. Доверие искреннее.

Очень жалею, что не сумел продолжить эту работу. Очень жалею, потому что желание работать изъявили десятки выдающихся людей нашей страны, которые узнали о нашем добром начинании...

Идея Евразийского Союза

Эта идея стала активно обсуждаться со времени основания Межпарламентской Ассамблеи, одновременно с идеей Экономического Союза. Еще летом 1992 года, находясь на отдыхе в Сочи, я встречался с Нурсултаном Назарбаевым — он тогда показался мне активным сторонником этой идеи. Вспомнил он и о моих взглядах, изложенных в книге “Россия: пора перемен”, где я во многом разделял взгляды Александра Солженицына в его работе “Как нам обустроить Россию”, критиковал высказывания Михаила Горбачева.

В Москве, в президентских и правительственных кругах отношение к Экономическому Союзу было откровенно враждебное. Полагали, причем примитивно, что якобы “кто-то” стремится “отобрать” Власть, вернуться к “СССР”, а их — таких “прекрасных демократов” — засадить в тюрьмы. Однако общее настроение людей в наших странах, подкрепляемое мощными экономическими императивами, потребовало даже от них “смягчения” этой позиции, хотя бы внешне. К тому же у ельцинского Кремля всегда был дефицит в стратегических идеях, и вот уже российский Президент лихорадочно торопится перехватить пальму первенства в этом вопросе у своего соперника- партнера Назарбаева, униженно прося — ни к селу, ни к городу — “поддержки” у собравшихся по совершенно другим вопросам в Карелии лидеров регионов в “его” (Ельцина ?!) плане по созданию “экономического союза”. Ну какая это политика?! — откровенная дурашливость, вызывающая просто брезгливость...

Вопросы эти я неоднократно обсуждал с коллегами по Ассамблее и они в основном поддерживали эту идею. (Хотя Подопригора, с подачи Филатова и пытался вести какую-то “игру”). Но в то же время парламентсткие лидеры СНГ были и осторожны, понимая, что надо выдвигать более широкую концептуальную основу для бесконфликтного сближения народов и государств, не посягая на национальный суверенитет и выраженное стремление к формированию духовно-культурной идентификации народов, ставших на путь самостоятельного развития. Так что их осторожность была обоснованной, иначе можно было дать средство борьбы с благородным делом его смертельным недругам — и слева, и справа. Откуда угодно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Руслан Первушин - Великие Миры 2 [СИ]](/books/1095296/ruslan-pervushin-velikie-miry-2-si.webp)