Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу

- Название:К третьему полюсу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство географической литературы (Географгиз)

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу краткое содержание

«Последний географический вызов миру». Так называли многочисленные европейские авторы плеяду высочайших вершин, венчающих хребты Гималаев и Каракорума. Более четырех десятилетий назад были достигнуты Южный и Северный полюса, проложены маршруты по самым отдаленным морям и пустыням, смелые исследователи воздушной и водной оболочек Земли проникали в стратосферу и глубины океанов.

Но все еще по-прежнему оставался недосягаемым третий, высотный полюс планеты — вершина Эвереста (Чомолунгмы), равно и остальные восьмитысячники, вершины огромной горной системы, еще в прошлом столетии оказавшейся целью многочисленных экспедиций, число которых давно уже перевалило за сто.

Лучшие знатоки высокогорья вкладывали весь свой опыт и знания в подготовку экспедиций, оснащенных всем, что могли создать наука и техника. Отлично снаряженные группы, иные из которых обслуживало по 500-600 носильщиков, уходили из года в год в свой трудный путь. Однако вплоть до 1950 г. высочайшие горы отбивали все атаки человека, хотя еще в 1922 г. был перейден высотный Рубикон, отметка 8000 м над уровнем моря, а уже в 1924 г. достигнута внушительная высота в 8572 метра.

Пятидесятые годы XX столетия были теми годами, когда совместными усилиями альпинистов многих стран удалось преодолеть высотный барьер. Были покорены один за другим одиннадцать из четырнадцати восьмитысячников. Проложен путь к высочайшим из вершин. Открыты новые возможности для познания природы.

Борьба за восьмитысячники, полная драматизма и напряжения, — одна из ярких страниц географической летописи борьбы человека с природой.

К третьему полюсу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

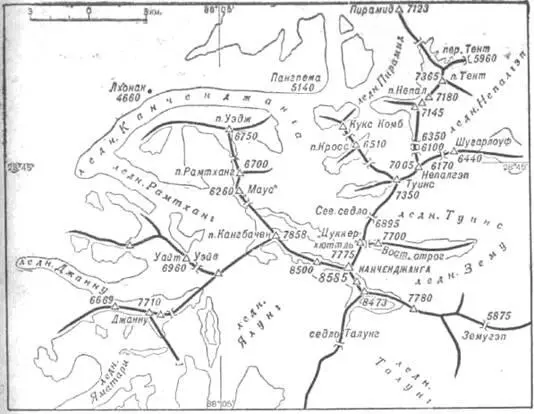

2. Южная вершина (8473 м), от которой отходят восточный, юго-юго-западный и вершинный гребни. В вершинном гребне посередине между южной и главной вершинами расположена промежуточная вершина, высота которой точно не определена, но примерно равна высоте южной вершины. Фрешфильд не принимает эту промежуточную вершину во внимание.

3. Главная вершина, высота которой оценивалась ранее в 8579 м, но по новейшим измерениям составляет 8585 м.

От главной вершины отходят вершинный, северо-северо-восточный и западный гребни.

4. Западная вершина, высота ее не определена, но составляет около 8500 м; она представляет собой довольно самостоятельную вершину.

5. Пик Кангбачен (7858 м), от которого отходят юго-западный и северо-западный гребни.

Высшей точкой, достигнутой до настоящего времени на Канченджанге, является вершина отрога (7700 м), высший пункт восточного отрога [40] Это утверждение автора относится к 1952 г. В настоящее время Канченджанга покорена. См. стр. 262-272.— Прим. переводчиков.

, примерно на 900 м ниже главной вершины.

Во всей системе Гималаев группа Канченджанги лучше всего изучена и более всего посещалась альпинистами, учеными и туристами. Поэтому здесь особенно необходимо строго придерживаться нашей темы и в кратком историческом обзоре ограничиться перечислением только тех экспедиций, которые предпринимали серьезные попытки восхождения на самую Канченджангу.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1905 г.Первое предприятие, имевшее своей целью восхождение на Канченджангу, родилось под весьма несчастливой звездой. «Хозяином» был А.Э. Кроули, ирландский журналист, человек малосведущий в альпинизме. Остальными европейскими участниками были: итальянец Р. де Риги я три щвейцарца — Жюль Жако-Гилльярмо, Алексис А. Пащ и Шарль А. Реймон. Вся организация экспедиции во многом оставляла желать лучшего и весьма не соответствовала ее цели — подъему на Канченджангу с юго-запада, с ледника Ялунг.

Экспедиция с 230 носильщиками покинула Дарджилинг 8 августа 1905 г. в разгар муссона. Через хребет Зингалила и Земола (4660 м) она достигла первого непальского селения, двух одиноких хижин Тзерама (3810 м) в долине Ялунг, куда авангард прошел за 10 дней. Затем участники занялись организацией лагерей (счет которых велся от Тзерама), сначала на берегу большого ледника Ялунг, затем выше на покрытой мореной поверхности этого ледяного потока. Лагерь 3 на правом (северо-западном) берегу ледника лежал на высоте около 4900 м, лагерь 4 — под скальным островом на высоте около 5300 м. До лагеря 5 (около 5700 м) путь шел большей частью по скалам, и кули могли идти босиком. Но дальше начались крутые склоны, идти пришлось по снегу, и тут оказалось, что подавляющее большинство «высотных носильщиков» не имеет обуви, и с альпинистским снаряжением вообще обстоит очень плохо. При таких обстоятельствах вполне понятно, что некоторые из этих бедняг пытались дезертировать из лагеря б (около 6100 м), причем один из них сорвался и разбился насмерть. Из лагеря 7 (около 6260 м) Паш сделал еще одну разведку, поднявшись до высоты (по его возможно несколько завышенной оценке) около 6500 м, и решил довольствоваться этим. Тем временем всем участникам экспедиции стало ясно, что о покорении Канченджанги не может быть и речи. Кроули и Реймон еще оставались в лагере 7, в то время как остальные уже начали спуск. Трое европейцев и трое носильщиков шли на одной веревке: впереди Гилльярмо, чтобы улучшить путь, за ним де Риги, потом двое кули; пятым шел Паш и шестым — слуга Гилльярмо, которого его господин снабдил горными ботинками и кошками. Оба кули в середине все время срывались, но сначала на прямом спуске Паш удерживал их. При траверсе четвертый в связке сорвал третьего, на этот раз натяжение веревки было слишком велико, Паш тоже сорвался, последний в связке полетел за ним; четыре человека скользили вниз. Гилльярмо и де Риги, находившиеся в выгодном положении, надеялись, что они смогут их удержать. Но в тот момент когда веревка натянулась и снежный слой подвергся максимальному напряжению, обрушилась лавина. Гилльярмо сумел плавательными движениями удержаться на поверхности; когда лавина остановилась, быстро выбрался и де Риги, которого почти не засыпало. Остальные были погребены глубоко под снегом и хотя веревка показывала их направление, сначала ничего нельзя было сделать. Гильярмо и де Риги потеряли в лавине свои ледорубы и разгребали снег руками. Они криками стали звать на помощь. Совсем близко от них находился лагерь 7, откуда спустился Реймон и принес с собой ледоруб. Кроули, этот «начальник экспедиции» по его собственным словам, спокойно оставался в своей палатке, пил чай и писал для своей газеты длинный отчет, опубликованный 11 сентября в «Пайонире». Он ограничился лишь тем, что послал Реймона. Правда, сам он не был особенно боязлив, но к горным катастрофам такого рода не питал ни малейшей симпатии! Завтра он спустится и посмотрит, в чем там дело! Так он в действительности и поступил, но не задерживаясь на том месте, где произошло несчастье, отправился прямо в Дарджилинг. Больше говорить о нем не стоит.

Только через три дня удалось откопать погибших. Трупы носильщиков были похоронены их товарищами в ледяной трещине, Пащ погребен на скальном острове возле лагеря 5. Позже там был установлен скромный каменный памятник, обозначенный на карте Марселя Курца («могила Паша», 5700 м).

Так окончилась первая попытка восхождения на Канченджангу; могучая гора потребовала первых пяти жертв. Туземцы говорили: «Бог Канченджанги не потерпел того, чтобы приближались к его трону». Но мы должны дать себе ясный отчет в том, что неудача этой жалким образом организованной и проведенной экспедиции не может являться мерилом и мало что говорит по Существу. Ведь несчастье было связано не с ледовым обвалом, характерным для Гималаев, а с обычной снежной лавиной, которые, особенно во время мусонных снегопадов, возникают на всех мало-мальски крутых склонах. К тому же в этом случае большую роль сыграла малочисленность группы.

1920 г.В сентябре юго-западный склон Канченджанги посетили Гарольд Реберн и Ч.Г. Крофорд. Эго была лишь разведка, при которой они не следовали по пути 1905 г., а поднимались значительно восточнее по направлению к седлу Талунг. Лавинная опасность здесь оказалось была весьма велика. Важнейшим достижением этой маленькой экспедиции было пересечение перевала Ратонгла (5197 м) в юго-западном гребне Кабру (7338 м).

1925 г.После того как выдающийся гималайский пионер А.М. Келлас еще в 1911 г. поднялся с севера на Земугэп (5875 м), седловину в начале восточного гребня Канченджанги, итальянской экспедиции Н.А. Томбази удалось преодолеть его труднейший южный склон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: