Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу

- Название:К третьему полюсу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство географической литературы (Географгиз)

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу краткое содержание

«Последний географический вызов миру». Так называли многочисленные европейские авторы плеяду высочайших вершин, венчающих хребты Гималаев и Каракорума. Более четырех десятилетий назад были достигнуты Южный и Северный полюса, проложены маршруты по самым отдаленным морям и пустыням, смелые исследователи воздушной и водной оболочек Земли проникали в стратосферу и глубины океанов.

Но все еще по-прежнему оставался недосягаемым третий, высотный полюс планеты — вершина Эвереста (Чомолунгмы), равно и остальные восьмитысячники, вершины огромной горной системы, еще в прошлом столетии оказавшейся целью многочисленных экспедиций, число которых давно уже перевалило за сто.

Лучшие знатоки высокогорья вкладывали весь свой опыт и знания в подготовку экспедиций, оснащенных всем, что могли создать наука и техника. Отлично снаряженные группы, иные из которых обслуживало по 500-600 носильщиков, уходили из года в год в свой трудный путь. Однако вплоть до 1950 г. высочайшие горы отбивали все атаки человека, хотя еще в 1922 г. был перейден высотный Рубикон, отметка 8000 м над уровнем моря, а уже в 1924 г. достигнута внушительная высота в 8572 метра.

Пятидесятые годы XX столетия были теми годами, когда совместными усилиями альпинистов многих стран удалось преодолеть высотный барьер. Были покорены один за другим одиннадцать из четырнадцати восьмитысячников. Проложен путь к высочайшим из вершин. Открыты новые возможности для познания природы.

Борьба за восьмитысячники, полная драматизма и напряжения, — одна из ярких страниц географической летописи борьбы человека с природой.

К третьему полюсу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

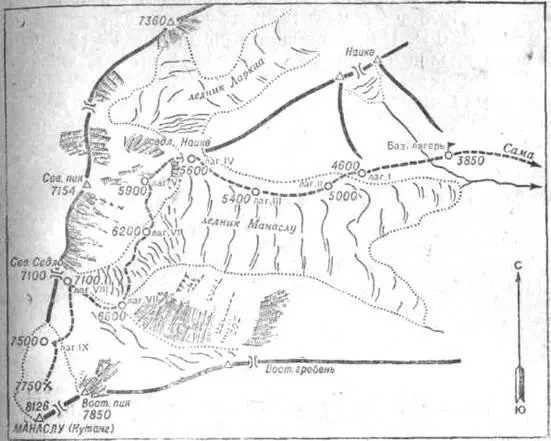

Японские восходители еще не располагали опытом, необходимым для покорения столь грандиозной вершины. Они не имели достаточно ясного представления об истинных масштабах Манаслу и не смогли сосредоточить под вершиной необходимого количества горючего и продуктов.

1954 г.Японский гималайский комитет вновь организовал экспедицию на Манаслу. В марте очередная японская экспедиция (13 человек, из которых 8 имели гималайский опыт) вылетела в Непал. Руководителем был Я. Хотта.

19 марта, наняв 22 шерпа и 450 носильщиков, экспедиция с четырнадцатитонным грузом вышла из Катманду по уже известному пути. Но когда 1 апреля первая группа прибыла в Нгиак, жители Сама, категорически возражая против восхождения на Манаслу, почти насильно задержали экспедицию. Они считали, что осквернение священной горы вызвало гнев богов, которые прошлой зимой ниспослали со склонов Манаслу большую лавину, разрушившую трехсотлетний монастырь. Кроме того, после ухода экспедиции 1953 г. была большая засуха и вспыхнула эпидемия оспы.

Экспедиция была вынуждена вернуться и довольствоваться попытками восхождения на вершины, расположенные в хребте Ганеш Химал.

1956 г.Только весной этого года благодаря вмешательству непальского правительства старейшины селения Сама согласились пропустить к Манаслу очередную японскую экспедицию. Ее руководителем был назначен ветеран японского альпинизма шестидесятилетний Аритсуне Маки.

Когда экспедиция подошла к Сама, жители снова пытались задержать ее. Но Маки объявил, что он принес им вакцину от оспы и деньги на восстановление разрушенного лавиной монастыря. Он убедил их в том, что как верующий буддист совершает паломничество на вершину и восхождение не будет кощунством. После того как Маки раздал многочисленные подарки и нанял в носильщики несколько местных жителей, экспедиция получила от старейшин селения благословение на дальнейший путь.

Маршрут подъема в основном совпадал с путем экспедиции 1953 г. 7 мая 1956 г. восходители достигли высоты 7250 м. На следующий день японец Т. Иманиси и шерп Гиальцен вышли на решающий штурм. Обойдя последнее серьезное препятствие, северный «жандарм», штурмовая двойка за шесть часов непрерывного подъема с рубкой ступеней преодолела последние 875 м и достигла вершины.

IX. НАНГА-ПАРБАТ

1953 г.Прошло немногим больше месяца со дня, когда была покорена величайшая из вершин Земли, и на западе горной системы Гималаев пала еще одна крепость. Усилиями объединенной немецко-австрийской экспедиции была взята Нанга-Парбат.

Инициатором и руководителем немецко-австрийской экспедиции 1953 г. был врач Карл Херрлигкоффер, сводный брат Вилли Меркля, возглавлявшего экспедиции 1932 г. и 1934 г.

Экспедиция, посвященная памяти Меркля, первоначально ставила своей целью не только достижение вершины, но и научные исследования в горах.

С самого же начала, как указывает в своей выпущенной в 1954 г. книге [103]Херрлигкоффер, научные и альпинистские организации Германской Федеральной Республики, в первую очередь Немецкий альпенферейн и Немецкое гималайское общество, не только отказали ему в своей поддержке, но и побудили «серьезно поставить под вопрос осуществление всей экспедиции».

Лишь поддержка мюнхенской секции позволила организовать кураториум, попечительский совет, который и должен был помочь собрать необходимые средства — 300 тыс. марок.

Совету удалось наполовину сократить сумму расходов за счет снаряжения, которое было предоставлено безвозмездно не только немецкими и австрийскими, но также шведскими и даже испанскими фирмами в обмен на возможность широкой рекламы своих изделий. Внушительную сумму дало предоставление издательствам и киностудиям монопольного права на информацию, а 25% всех необходимых средств дали сборы среди населения.

«Кроме этой секции (речь идет о мюнхенской секции. — Ред.) и Австрийского альпийского союза, ни одно объединение и ни одно правительственное учреждение до отъезда экспедиции не участвовало в финансировании первой немецкой послевоенной экспедиции в Гималаи, — не без горечи указывает Херрлигкоффер. — Часто я с грустью думал об англичанах, которые имели возможность готовить свою экспедицию в полном спокойствии и со всякой мыслимой поддержкой».

Финансовые затруднения ограничили состав экспедиции десятью участниками, заставив отказаться от участия в ней геолога и геодезиста. Возглавлявший альпинистскую группу Петер Ашенбреннер дважды (1932 и 1934 гг.) участвовал в экспедициях на Нанга-Парбат и в последней из них достиг высоты 7800 м. По своей профессии Ашенбреннер горный проводник и владелец отеля в Австрийских Альпах. Заместителем начальника экспедиции был судья австрийского города Сант-Иоганн Вальтер Фрауенбергер (45 лет).

Штурмовую группу составили молодые альпинисты Западной Германии и Австрии. Продавец спортивного магазина в Мюнхене Герман Буль (29 лет) прославился своими маршрутами по скальным стенам альпийских массивов, ряд которых пройден им без спутников. Восхождение на Нанга-Парбат было для него первым высотным предприятием.

Немало маршрутов высшей категории трудности имели в своем активе и 27-летний торговец Отто Кемптер, его сверстник слесарь Герман Келленшпергер, каменщик и проводник Куно Райнер (36 лет). Метеорологические наблюдения были поручены 42-летнему альпийскому проводнику Альберту Биттерлингу. Радиосвязью и деятельностью базового лагеря ведал Фриц Ауманн (36 лет). Кинооператор Ганс Эртль должен был заснять цветной видовой фильм для «Дейтче Лондон фильм».

Для доставки грузов общим весом в 9 т предстояло нанять до 300 носильщиков. Грузы для высотных лагерей должны были доставить носильщики хунза, уроженцы одного из племен Кашмира.

Экспедиция пользовалась кожаными ботинками с профилированной резиновой подошвой «вибром». Там, где это было необходимо, к ботинкам подвязывались сделанные по форме подошвы металлические пластинки с укрепленными на них триконями. В этом случае металл только по краям, узкой полосой в 1,5-2 мм прикасался к профилированной резиновой подошве, уменьшая возможности отморожения. Каждый участник был снабжен для утепления обуви войлочными вкладышами.

В длинные до колен штормовые куртки были вшиты на спине своего рода рюкзаки, в которых умещались небольшая палатка-мешок и запас продовольствия. Для сна пользовались комбинацией из двух пуховых мешков: слой воздуха между ними сохранял тепло; положив здесь на ночь ботинки и белье, альпинисты подсушивали их к утру. Не оправдали себя во время дождей и снегопада палатки из перлона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: