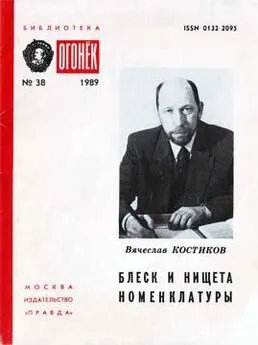

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры

- Название:Блеск и нищета номенклатуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК КПСС «Правда»

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:0132-2095

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры краткое содержание

Костиков Вячеслав Васильевич родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского университета и Академию внешней торговли. Обозреватель Агентства печати Новости. Длительное время работал за границей, главным образом во Франции, в ЮНЕСКО. Публицист, писатель. Автор романов и повестей, в том числе «Наследник» (изд. «Советский писатель»), «Мосты на левый берег» (изд. «Московский рабочий»), «Мистраль» (изд. «Международные отношения») и другие.

Проживая длительное время во Франции, обстоятельно изучал жизнь русской эмиграции, был знаком со многими интереснейшими людьми русского зарубежья. В настоящее время в издательстве «Международные отношения» готовится к выпуску его книга «Пути и судьбы русской эмиграции».

В настоящей подборке публикуется часть публицистических очерков, написанных для «Огонька» в 1989 г.

Блеск и нищета номенклатуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Люди старшего поколения вспоминают, что с середины 30-х годов жить действительно «стало веселей». Восемнадцать лет спустя после революции власти позволили несколько скрасить унылый быт горожан.

На танцплощадки словно по мановению волшебной палочки возвращаются танго и фокстрот, в уличных киосках появляются цветы, в парках культуры и отдыха, к удивлению «непримиримых» борцов против буржуазного влияния, играют джаз-оркестры. В кинематографе царствует трогательная кинокомедия. Летом 1935 года в Москве на Красной площади организуется грандиозный парад физкультурников. Пять тысяч пионеров несут сплетенный из цветов лозунг «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь». С 1 октября 1935 года наконец отменены карточки на продовольствие. Кажется, что время «худых коров» минуло. От восторгов не может удержаться даже Максим Горький. В отклике на парад физкультурников он пишет в «Правде»: «Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей радостную юность».

Во время совещания стахановцев в Кремлевском дворце Сталин, Жданов, Каганович умильно расспрашивали передовиков о заработках. Обласканные стахановцы рапортовали.

А. Бусыгин (кузнец): В сентябре получили по 500–600 рублей. Ребята довольны.

Е. Виноградова (ткачиха): Мой заработок достигает 600 рублей. Смотрите, как я повысила свою заработную плату!

М. Дюканов (забойщик, парторг участка): За сентябрь я за 16 выходов заработал 1338 рублей.

Со стороны рабочего двора жизнь, однако, выглядела иначе, чем в ЦПКиО или на совещании ударников.

Несмотря на некоторое улучшение жизни городов (главным образом за счет неэквивалентного обмена с деревней), к середине тридцатых годов жизнь рабочих предместий оставалась тяжелой. Стахановцы умилили вождей своими заработками, называя месячные суммы от 500 до 1000 с лишним рублей. Между тем средняя заработная плата рабочего составляла в это время 150–200 рублей. Пенсия — 25–50. При этом рабочих вынуждали подписываться на займы.

В конце 1936 года в Советском Союзе в составе рабочей делегации побывал французский шахтер Клебер Леге. Будучи человеком дотошным, он записывал все, что видел и слышал, в том числе и цены. Вернувшись во Францию, он написал книгу «Французский шахтер у русских», которая и вышла в Париже в 1937 году. Вот какие цены он приводит: белый хлеб — 1 р. 20 коп., мясо — от 5 до 9 руб., картошка — 40 коп., сало — 18 руб., мужские ботинки — 290 руб., сапоги — 315 руб., мужское пальто — 350 руб., детский костюм — 288 руб., мужская рубашка — от 39 до 60 руб.

Не будем утомлять читателя подсчетами. Интересующиеся легко сообразят сами, насколько непростой была задача хозяйки прокормить и обуть семью. Чем дальше страна уходила от нэпа в сторону «развитого социализма», тем положение рабочих становилось тягостней. Если в годы нэпа рабочий тратил на питание половину зарплаты, то в 1935 году — уже 67,3 процента.

Нелегким было и положение с жильем. Колоссальный наплыв людей из деревни в города (бежали от голода, от бесправия, от поборов, от разрушения привычного уклада) привел к резкому ухудшению и без того тяжелого жилищного положения. За четыре года индустриализации население городов возросло с 28 до 40 миллионов. А жилье в те годы строили мало.

Мои родители, приехавшие в Москву из голодающей рязанской губернии, рассказывали, с каким трудом им удалось найти на Сивцевом Вражке заваленный мусором, глубокий, заброшенный подвал. Своими руками они расчистили его, привели в более или менее жилой вид и поселились там — дети, старики, взрослые. Потом подвал начали «уплотнять». До сих пор с комком в горле вспоминаю мастерового-сапожника, жившего с женой и четырьмя детьми в углу под лестницей, в отгороженной фанерой каморке без окна, лампочку на грязном шнуре, под которой он с утра до вечера тачал обувь. Умер он, нетрудно догадаться, от водки и туберкулеза. Соседом нам был и рассудительный семейный милиционер, увезенный в одну из ночей в гремящем с лопнувшей рессорой «воронке». Это была реальная жизнь, о которой все знали, но никто громко не говорил.

С середины тридцатых годов, а точнее, с начала стахановского движения, запускается широчайшая по своим масштабам кампания выковывания «нового человека». В сущности своей этот процесс был частью фальсификации истории, предпринятой Сталиным. Для «новой истории» требовалась и новая аудитория. Требовался «новый человек». Ускорить эволюцию сталинская «наука» была неспособна. Оставалось одно — нарисовать этого «нового человека». Были призваны художники, скульпторы, «инженеры человеческих душ». Честные художники, такие, как Булгаков, Зощенко, Платонов, пытались возражать, показывая, по возможности с улыбкой, истинную цену мифа о новой человеческой породе. Помните в «Мастере и Маргарите»?

«— Ну, что же, — задумчиво отозвался Воланд, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»

Но Булгакову велено было замолчать. Зощенко грязно обругали, по поводу Платонова Сталин выразился со свойственной ему категоричностью, написав на полях его книги: «сволочь».

Милосердие, доброта, искренность, честь были отменены как шелуха буржуазной нравственности. Новому, нарисованному человеку — с могучими плечами, сияющей улыбкой, добрым шагом — было приказано стать иным «по форме и по содержанию»…

Мы рождены, чтоб сказку

сделать былью,

Преодолеть пространство

и простор,

Нам разум дал стальные

руки — крылья,

А вместо сердца

пламенный мотор…

Нарисованный «простой советский человек» оказался настоящей находкой для созданной при Сталине «административной системы» и ее пропагандистского аппарата. «Нарисованный человек» не требовал жилья, он «не боялся ни жары и ни холода», поскольку «закалялся, как сталь». В силу своей «социалистической сознательности» он не только смиренно сносил очереди, не требовал в отличие от рабов Древнего Рима хлеба и зрелищ, но и отвергал «их нравы». Он не сетовал, не возмущался, когда его именем, «по желанию трудящихся», поднимали цены на мясо, запрещали пиво, уничтожали «рюмочные» или выходной день объявляли рабочим. «Нарисованный человек» по первому требованию своих создателей радостно и гневно клеймил при Сталине «врагов народа». И позднее, когда место «великого друга народов» заступили его наследники, этот «нарисованный человек» после небольшой передышки снова был призван на службу идеологами и пропагандистами застоя, и теперь уже, правда без прежнего энтузиазма, топтал «диссидентов» и писал свирепые письма, требуя изгнания за границу не угодивших властям бардов, писателей и поэтов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)