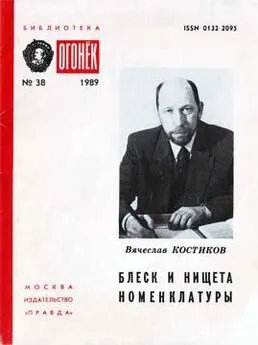

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры

- Название:Блеск и нищета номенклатуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК КПСС «Правда»

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:0132-2095

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры краткое содержание

Костиков Вячеслав Васильевич родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского университета и Академию внешней торговли. Обозреватель Агентства печати Новости. Длительное время работал за границей, главным образом во Франции, в ЮНЕСКО. Публицист, писатель. Автор романов и повестей, в том числе «Наследник» (изд. «Советский писатель»), «Мосты на левый берег» (изд. «Московский рабочий»), «Мистраль» (изд. «Международные отношения») и другие.

Проживая длительное время во Франции, обстоятельно изучал жизнь русской эмиграции, был знаком со многими интереснейшими людьми русского зарубежья. В настоящее время в издательстве «Международные отношения» готовится к выпуску его книга «Пути и судьбы русской эмиграции».

В настоящей подборке публикуется часть публицистических очерков, написанных для «Огонька» в 1989 г.

Блеск и нищета номенклатуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нарисованный в середине тридцатых годов «хозяин земли» многие десятилетия смотрел на нас с плакатов, пытаясь увлечь нас своей нарисованной энергией, нарисованным оптимизмом и нарисованной верой. Мы привыкли к этим нарисованным рабочим, как привыкли к нарисованным вождям, нарисованному изобилию, нарисованному прошлому и будущему. Но жить нам среди тех и с теми, кого в кровавых муках родила наша история, смысл которой мы так яростно пытаемся разгадать. Постичь истинный смысл истории — значит разыскать и понять человека, украденного у нас мастерами плакатных дел. Утопия кончилась, время искать сапоги.

«— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора, — одними идеями одеваемся, а порток нету!»

(А. Платонов. «Сокровенный человек»)

Помните знаменитое, из Маяковского, из «Рассказа литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»?

И вот мне

квартиру

дает жилищный,

мой

рабочий

кооператив.

Во — ширина!

Высота — во!..

…………………………

Как будто пришел

к социализму в гости,

от удовольствия —

захватывает дых.

Брюки на крюк,

блузу на гвоздик,

Мыло в руку

и…

бултых!

Пока наш нарисованный литейщик пошел «к социализму в гости», попытаемся понять, как же жил и живет другой — платоновский — «сокровенный человек», который к социализму ходит не в гости, а на работу.

К 1940 году жилплощадь на одного горожанина составляла всего 4,5 кв. м (в 1928 году — 5,8 кв. м). Потом ударила война, разрушившая значительную часть и без того скудного жилого фонда. Не исключением, а правилом стало, что семья из 3–4–5 человек ютилась на площади 6–10 кв. м, когда на живую душу приходилось «жилой землицы» едва ли больше, чем на покойника. Мы до сих пор числом разводов, семейными ссорами, замедлением демографического роста расплачиваемся за плоды сталинского изобилия. Чехословакия, по которой тоже прокатился огненный вал войны, имеет жилья 17 кв. м на человека, США — 48 кв. м.

К 2000 году мы только мечтаем довести московскую норму до 9 метров. До сих пор в рабочих общежитиях столицы проживает свыше 250 тысяч человек, из них 40 тысяч семейных. Почти 1,5 миллиона москвичей на рубеже XXI века живут в коммунальных квартирах.

Положение рабочих, однако, не определялось лишь материальными тяготами. Еще в 1930 году Малая Советская Энциклопедия называет паспорт «важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в т. н. полицейском государстве». Однако уже в 1932 году в СССР вводятся паспорта и прописка по определенному месту жительства. «Полицейское воздействие» распространяется на каждого гражданина. Передвигаться по стране можно лишь при наличии паспорта. Крестьянам паспорта не полагались, и они тем самым фактически прикреплялись к земле, становились рабами колхозов и совхозов.

В августе 1932 года принимается жесточайший закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности». Закон предусматривал применение к рабочим и крестьянам «высшей меры социальной защиты» — расстрела, который при «смягчающих обстоятельствах» мог быть заменен на срок не менее десяти лет.

После принятия антирабочего закона 1940 года российский пролетарий, мечтавший принести свободу трудящимся всего мира, сделался рабом трудовой книжки, рабом администрации. Рабочий мог уволиться с завода лишь с разрешения начальства, а такое разрешение давалось далеко не всегда. Зато рабочий мог попасть под суд за несколько опозданий или за прогул в течение одного дня.

Этот варварский закон был отменен 25 апреля 1956 года — два месяца спустя после XX съезда партии. Рабочие получили право менять место работы по своему усмотрению путем простой подачи заявления.

Установление минимума заработной платы (закон от 8 сентября 1956 г.), сокращение на два часа рабочей недели, удлинение оплачиваемого отпуска по беременности, прекращение изнурительных для бюджета семьи займов, введение в июле 1956 года новой системы пенсионного обеспечения — все эти меры позволили улучшить положение рабочих в стране. Но речь шла лишь об исправлении вопиющих отставаний в положении трудящихся.

В сущности же, экономика тотального надзирательства и не могла прокормить и одеть тех людей, на чьем горбу она медленно ползла в гору. Положение трудящихся продолжало оставаться тяжелым, порождая новые экономические и социальные проблемы.

Время от времени эти накопившиеся тяготы и обиды давали трагические, иногда кровавые «выбросы», тщательно скрываемые от общественности охранительными органами и пропагандой. Об одной из таких трагедий уже упоминалось в советской прессе. Речь идет о новочеркасских событиях лета 1962 года. 1 июня 1962 года в газетах было, опубликовано сообщение о повышении цен на мясо и на масло (на 30 и 25 процентов). Но эта мера была лишь фоном развернувшихся событий. В сущности, трудящиеся скрепя сердце готовы были признать вынужденность этого шага. Прямым поводом для забастовки на Новочеркасском электровозном заводе послужило другое. Рабочих спровоцировала глупость властей, а точнее сказать, их непрестанный номенклатурный зуд, стремление так выпрыгнуть из штанов, чтобы начальство в Москве заприметило инициативную голову. Еще в апреле 1962 года в области родилась очередная «инициатива» по экономии производственных расходов. Газеты начали немедленно раздувать «почин трудящихся». Особое рвение проявил Новочеркасский горком партии, выдвинувший «встречный» лозунг — «сберечь по 100 рублей на каждого рабочего в течение года». Но поскольку экономических стимулов и предпосылок для экономии не оказалось, прибегнули к испытанному: понизили расценки. Разгневанные рабочие вышли на улицы города. Демонстранты несли портреты Ленина.

Дальше события разворачивались трагическим образом. Были вызваны войска, пролилась кровь. Прилетевшие в Новочеркасск Микоян и Козлов, успокаивая рабочих, убеждали их в том, что забастовка и волнения в городе — дело рук провокаторов. На какое-то время полки продовольственных магазинов Новочеркасска завалили продуктами. Волнения постепенно улеглись. Потом начались суды…

Характерная черта: в новочеркасских событиях активное участие принимали женщины-работницы и жены рабочих. И это, надо полагать, не случайно. Работающей женщине у нас приходится особенно трудно. Ведь по доле ручного труда мы занимаем одно из «ведущих» мест в мире. А на ручных, неквалифицированных работах в стране занято огромное число женщин.

По нормам, действующим в СССР, женщина за смену может поднимать до 7 тонн, тогда как в Англии и Франции — до 700 килограммов. Женщины у нас строят и ремонтируют дороги, ворочают шпалы, кладут кирпичные стены — делают то, чего не увидишь ни в одной цивилизованной стране. Мы пролили реки крокодиловых слез, возмущаясь по поводу положения женщины в буржуазном обществе:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)