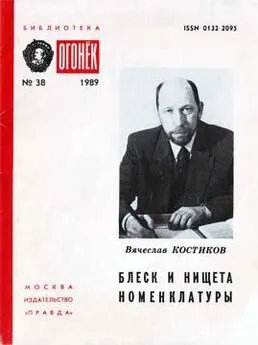

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры

- Название:Блеск и нищета номенклатуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК КПСС «Правда»

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:0132-2095

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Костиков - Блеск и нищета номенклатуры краткое содержание

Костиков Вячеслав Васильевич родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского университета и Академию внешней торговли. Обозреватель Агентства печати Новости. Длительное время работал за границей, главным образом во Франции, в ЮНЕСКО. Публицист, писатель. Автор романов и повестей, в том числе «Наследник» (изд. «Советский писатель»), «Мосты на левый берег» (изд. «Московский рабочий»), «Мистраль» (изд. «Международные отношения») и другие.

Проживая длительное время во Франции, обстоятельно изучал жизнь русской эмиграции, был знаком со многими интереснейшими людьми русского зарубежья. В настоящее время в издательстве «Международные отношения» готовится к выпуску его книга «Пути и судьбы русской эмиграции».

В настоящей подборке публикуется часть публицистических очерков, написанных для «Огонька» в 1989 г.

Блеск и нищета номенклатуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очень трудно в Париже

женщине,

если женщина не продается,

а служит…

И только теперь, в эпоху гласности, стали говорить о том, что нашу экономику мы в течение десятилетий латали, принося в жертву темпам роста женщину. Наша «котлованная» экономика в значительной степени держится за счет женского труда. Мы оторвали женщин от семьи, от детей, от счастья, бросив их в жерло «трудового фронта». Мы единственная страна в мире, где в хозяйстве больше женщин, чем мужчин — их более половины. Такого взлета «равноправия» не достигла ни одна держава. И при этом 4 миллиона женщин уходят в ночную смену, а еще столько же работают в условиях, не соответствующих никаким нормам охраны труда. Трагическим «общим знаменателем» нашей «экологии труда» является то, что по средней продолжительности жизни мы занимаем 32-е место в мире. Советский рабочий живет в среднем на 6 лет меньше, чем его брат по классу в других развитых странах.

Не в последнюю очередь это результат «алкогольной политики».

Ленин при всех трудностях восстановления разрушенной экономики всеми силами поддерживал трезвость. Испытывая крайнюю стесненность в финансах, первое Советское правительство тем не менее не пожелало прибегнуть к «пьяным деньгам». Отвечая сторонникам казенной продажи водки, обещавшим немедленный приток к казну 250 миллионов золотых рублей в год, старый большевик А. Яковлев написал в 1922 году гневную статью «Это не пройдет». Споры о водке вспыхнули вновь после смерти Ленина. Разрешил их Сталин, решительно высказавшись «за»: «Что лучше, кабала заграничного капитала или введение водки?.. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что, если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, — мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела». К 1929 году, несмотря на протесты Н. К. Крупской, продолжавшей напоминать о нравственных заветах Ленина, стране был спущен план по водке — вначале в 41 миллион ведер, затем добавили еще пять.

Однако «чуточку выпачкаться в грязи» не удалось. Алкогольная зараза, в какой-то степени еще сдерживаемая дисциплинарным страхом при Сталине, приобрела характер настоящей эпидемии при «наследниках». При Хрущеве продажа водки выросла в три раза, при Брежневе — в шесть раз. В 1984 году «душа населения» у нас выпивала 17–18 литров. Нетрудно догадаться, что «среднестатистический трудящийся» за счет непьющих женщин, детей и трезвенников «закладывал за воротник» значительно больше. Случайно ли, что в стране рождается столько больных детей и дебилов?

Впрочем, чтобы в течение нескольких десятков лет рыть по стране тысячи «котлованов», рабочие с традициями Путиловского и Обуховского заводов были и не нужны. Нужны были не сознательные рабочие, а «лимитчики» — люди с ограниченным правом, ограниченной квалификацией, ограниченной нравственной ответственностью.

Демократия и гласность вводят реальную шкалу ценностей, снимая парики с тех, кто десятилетиями рядился в одежды слуг народа. В ходе недавно закончившихся выборов народ ясно заявил, что он не хочет и больше не будет голосовать за «нарисованных людей». И тот факт, что во многих городах и районах страны победу при голосовании одержали рабочие и представители интеллигенции, а не креатуры аппарата, свидетельствует о том, что рабочий класс страны, составлявший большинство избирателей, обретает независимый голос.

По итогам предвыборной кампании «Правда» сетовала, что «на финишной прямой мало осталось рабочих». Однако совершенно справедливо писал по этому поводу в «Литературной газете» московский электрослесарь А. Сперанский: «Обижаться было бы глупо. Стоит задуматься…» «Обнажилась наша беда, которую нечем теперь прикрыть, снижение политического авторитета рабочего человека».

Снижение политического авторитета, о котором размышляет рабочий, — результат долгого господства казенной, показной демократии, бессовестного манипулирования мнением рабочего класса. «Последним доводом, — пишет А. Сперанский, — всегда была фраза „рабочие одобряют“ …Оторвутся на секунду в одном порыве от станков сто миллионов человек, одобрят — и опять работать, работать. Одобряли действия Сталина, Хрущева, Брежнева. И сейчас заверяют, что рабочие двумя руками то за одно, то за другое…»

Едва ли следует драматизировать факт снижения числа рабочих среди депутатов. Намного важнее качество депутатского корпуса, полученного в результате рабочего выбора. Он отражает новую динамику советской демократии, рост политической культуры населения и прежде всего рабочего класса, не пожелавшего отдавать свои голоса за «номенклатурных рабочих», которыми в прежние годы административная система заполняла пустоты демократии. Нужно не восхвалять «нарисованного человека», указывающего другим странам и народам «путь к коммунизму», а взращивать в обществе понимание того, что «каждому народу история задает двустороннюю культурную работу — над природой страны, в которой ему суждено жить, и над своею собственной природой, над своими духовными силами…» (В. О. Ключевский).

Итоги голосования свидетельствуют, на наш взгляд, и о преодолении культивируемого многие годы упрощенного, узкоклассового подхода, когда считалось, что интересы рабочих могут отражать только сами рабочие. В условиях демократизации рабочие быстро смогли определить, кто их действительный защитник в органах власти.

Судьба рабочих и интеллигенции неразделима. Особенно неразделима она у нас, в России, где в силу исторических судеб интеллигенция всегда была близка к народу. Нынешняя же советская интеллигенция в массе своей и вовсе рождена народом, вышла из него. В отличие от Запада, где интеллигент воспроизводит интеллигента, а рабочий — рабочего, наша интеллигенция неэлитарна, а границы между рабочими и интеллигентами подвижны и открыты. Может быть, в этом и состоит наше главное достижение. Рабочие и интеллигенция прожили в судьбе Советской России общую трагедию. Социальная демагогия и социальная утопия породили у нас «нарисованных людей» не только среди рабочих, но и среди ученых, писателей, художников, композиторов, идеологов и партийных работников. В Советскую энциклопедию затесалась целая когорта «кавалеров золотой звезды», выведенных инкубаторским способом. Читатели знают, что несколько не в меру нарумяненных лиц оказалось даже среди делегатов XIX партконференции. Благодаря вмешательству общественности с них стерли наведенные румянцы, и они из президиумов перекочевали на скамью подсудимых.

Инструменты реальной политики и реальной экономики, вводимые перестройкой — самоуправление, свободные выборы, подряд, аренда, рынок, хозрасчет, — выдвигают на авансцену Советской власти тот «мыслящий пролетариат», о котором некогда мечтал и писал Писарев. И этот «мыслящий пролетариат» вместе с трудовой интеллигенцией при условиях дальнейшего развития демократии и гласности будут занимать в органах Советской власти все более весомое место, вытесняя оттуда «нарисованных людей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)