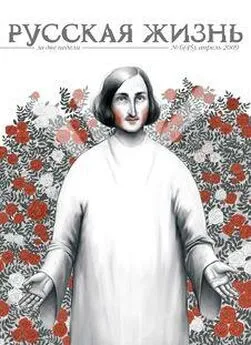

Журнал Русская жизнь - Гоголь 08.04.2009

- Название:Гоголь 08.04.2009

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Гоголь 08.04.2009 краткое содержание

Гоголь 08.04.2009 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Там и научная часть хорошо написана, хотя откровенно механистична: не знаю, чье влияние тут сильней, – Фрейда, протащенного скрытно, или Павлова, прославляемого вслух, но человек устроен сложней, чем детский конструктор, и если Зощенко всю жизнь боялся нищих, – в высшей степени наивно выводить это из детского страха перед протянутой, угрожающей рукой. Зощенковский страх нищеты – следствие обостренного чувства чести и независимости, а генезис этого чувства – тема куда более сложная, чем борьба с собственными детскими комплексами. Тем не менее в некоторых сопоставлениях Зощенко убедителен и уж как минимум всегда увлекателен. Но его короткие рассказы-вкрапления, описания наиболее травмирующих историй из собственного личного опыта, – подлинные шедевры, а в некоем высшем смысле – прообраз литературы будущего.

Думаю, высший род литературы – это и есть предельно честное, ледяное, безэмоциональное описание сотни историй, произведших на автора наиболее гнетущее впечатление. Здесь Зощенко достиг того великолепного минимализма, к которому пришел, например, поздний Толстой (тоже кружным путем, через «Азбуку»). Вообще для гения естественно приходить к литературе, куда бы он ни пытался убежать: Зощенко ведь тоже писал «Повесть о разуме» (первоначальное название последней книги) как сугубо научное сочинение с элементами автобиографии. И Гоголь, и Толстой бежали от «художественного», отзывались о нем с презрением, а то и с ненавистью, – а все-таки «Выбранные места» и даже «Размышление о Божественной литургии» обладают прежде всего стилистической ценностью: даже когда Гоголь принимается учить помещиков хозяйствованию, а богословов – богословию, он не может утратить своего певучего малороссийского наречия с его парадоксальным, но всегда разительно-точным словоупотреблением, которое природный носитель языка по разным причинам не всегда может себе позволить. Даже когда Толстой учительствует – в яснополянской ли школе, в толстовской ли коммуне – он не утрачивает мощного, искусственно-корявого, полного галлицизмов и нарочитых повторов толстовского языка, узнаваемого с первой фразы. И Зощенко в «Разуме» – прежде всего художник, и болезненно чуток он, как всегда, к тому, что уязвляет его всю жизнь и служит главным объектом художественного исследования в сатире ли, в биографических ли повествованиях, в «Сентиментальных повестях»… Достоинство, честь, унижение, падение, зависимость. Все его истории – о неловких и оскорбительных ситуациях, о разоблаченной лжи, сниженном пафосе, оскорблении личности, о неудачах с женщинами, конфликтах с начальством и обидах на старших. Это летопись унижений, неискупаемых и непреодолимых. Если бы каждый из нас оставил такую, с той же честностью, без всяких украшательств – это и была бы литература высшего порядка: думаю, первые образцы такой прозы – «Исповедь» блаженного Августина (одна из лучших книг, когда-либо написанных) и куда более рискованная «Исповедь» Руссо, несомненно, повлиявшая и на «Авторскую исповедь» Гоголя, и на последнюю книгу Зощенко.

Почему мне хочется привлечь внимание к тем их сочинениям, которые сами они считали главными, а читатели и сегодня пролистывают поверхностно, да и неохотно? Возможно, это компенсация, попытка выправить перекос, а возможно – избыточное доверие к авторам: они были не дураки, они знали, за что их надо любить, а за что необязательно. В конце концов, художественное – не шутка; так им казалось. Рано или поздно любой сатирик видит вдруг, что его сатира непродуктивна – и, более того, громче всех над ней смеются именно те, кому стоило бы плакать, посыпая главу пеплом и бия себя в грудь. Потешать героев этой сатиры становится скучно – а поскольку почти всякий сатирик в идеале и есть самый пылкий моралист, он, фигурально выражаясь, перестает играть на клавиатуре и начинает барабанить по крышке. Проблема Зощенко заключалась именно в его популярности, которой он откровенно тяготился, поскольку это была популярность именно в среде его героев, которые вдобавок обожали называться его именем и в этом качестве соблазнять пассажирок речных пароходов или посетительниц советских курортов. В основном это были ребята ражие, басовитые, ничего общего не имевшие с реальным, невысоким, худощавым, меланхоличенским Зощенко, чья хрупкость и вечная ипохондрия странно сочетались с удивительной физической храбростью. Есть тип людей, до такой степени боящихся собственной совести – или иных внутренних врагов, вроде подступающего безумия, – что все внешние противники для них ровно ничего не значат. Отсюда, кстати, бесстрашие и ловкость многих сумасшедших, до того поглощенных борьбой с кошмарными порождениями собственного сознания, что никакие реальные проблемы их не занимают вовсе, а на какую-нибудь уличную шпану они просто не обращают внимания. Таков, например, был Светлов, прославившийся мягкостью и деликатностью; думаю, что той же породы был абсолютно бесстрашный Домбровский. Зощенко принадлежал к этому же замечательному типу – на войне он геройствовал, а в мирной жизни был совершенно беспомощен перед приступами страха, настигавшими его в темном подъезде. Об этом подробно рассказано в книге «Перед восходом солнца», да и жена вспоминает эти припадки ужаса – чаще всего на ровном месте.

Кстати, вот задача: представить Гоголя на войне! Почему-то мне кажется, что он любил и даже умел бы это дело. «Тарас Бульба» написан с любовью – и Гоголь в бою представим. Хотя, конечно, он хитро избегал бы явных опасностей, – но, случись такая опасность, вел бы себя героически, как Зощенко. Объяснить не могу, чистая интуиция. Возможно, в самом деле нет такого врага, который был бы страшнее его темных кошмаров. И, как ни странно, с Россией та же история, то есть этот психологический тип ей наиболее близок. Она так боится собственных внутренних драм, так бессильна что-либо противопоставить внутренним захватчикам, что внешние для нее – не самое страшное препятствие: она разгромит либо поглотит тех, перед кем пасуют лучшие армии мира. Наверное, тут дело в том, что после своих внутренних кошмаров ей жизнь не дорога – так же, как и Гоголю, и Зощенко.

Почему «Перед восходом солнца» вызвала такой начальственный гнев – в общем, понятно: Сталин ненавидел Зощенко, но не потому, конечно, что видел в нем отважного разоблачителя собственной духовной мелкотравчатости, – он не настолько был умен и самокритичен, – а потому, что как раз любил высокое, пафосное. Искусство Зощенко казалось ему мелким, развлекательным, мещанским, и все это с подкусами, с намеками! Стоило, однако, Зощенко заговорить серьезно, – и он подвергся уничтожительному разносу, а в знаменитом ждановском докладе его повесть была названа «омерзительной». Тут-то в теме ошибиться не мог никто: Зощенко не обличал обывателя, не разоблачал недостатки советской бюрократии и не бичевал невежество. Он заговорил о человеческом достоинстве, которым дышит каждая строка последней повести. Он написал книгу об унижениях и о личной чести, о преодоленном страхе (пусть перед собственной психикой) и свергнутом рабстве. А это уже такая опасность, которую следовало отсечь немедленно (и публикация второй части, остановленная в 1943 году, состоялась лишь тридцать лет спустя, под другим названием, в 1972 году, в «Звезде»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: