Журнал Русская жизнь - Будущее (август 2007)

- Название:Будущее (август 2007)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Будущее (август 2007) краткое содержание

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Лирика

Анекдоты

БЫЛОЕ

Победа над сном

Александр Можаев - Небесный посад

Алексей Митрофанов - В поисках Градобельска

Александра Львовна Толстая - Нестандартная дочь

ДУМЫ

Евгения Долгинова - Освобожденные от будущего

Ольга Кабанова - Столица пяти утопий

Павел Пряников - Транссибирское европейское завтра

Захар Прилепин - Наш современник, дай огонька

ОБРАЗЫ

Олег Кашин - Почти ремейк

Дмитрий Ольшанский - Когда все кончится

Борис Кузьминский - И быдло утро

ЛИЦА

Олег Кашин - Святой

ГРАЖДАНСТВО

Евгения Долгинова - Кормление менеджера

Татьяна Москвина - Досуги невеликих людей

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Пара гнедых

СЕМЕЙСТВО

Андрей Бойко - Торжество биологии

Евгения Пищикова - Исход из брака

МЕЩАНСТВО

Андрей Ковалев - Порубили все дубы

Михаил Харитонов - Дней наших семьдесят лет

ХУДОЖЕСТВО

Дмитрий Быков - Всех утопить

Денис Горелов - Бутерброд с Москвой

Андрей Гамалов - Зуд утопии

Аркадий Ипполитов - Ренессанс-XXI

Денис Горелов - Дело житейское

Будущее (август 2007) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, сам император особого неудовольствия не проявлял, но Александр I был вообще одним из деликатнейших правителей России.

Увы, сегодня в этом отношении ровным счетом ничего не изменилось. Главная площадь вымощена разноцветной плиточкой и в общем неплоха. Вокруг же - побитые тротуары, а местами вообще непролазная грязь.

Зато в городе имеется Белгородско-Старооскольское епархиальное управление. Его советовали посмотреть соседи по купе, портье в гостинице, бармен в кафе. Как только они не восторгались этим зданием: «старинный дом», «дворец», «сказочный теремок». Естественно, что я, особенно не мешкая, отправился на поиски этого здания. И ничего особенного в нем не обнаружил.

Причина же восторгов местных жителей довольно быстро прояснилась. В городе кроме этого особнячка довольно мало аккуратных и отреставрированных дореволюционных зданий. Памятники архитектуры здесь запущены, полуразрушены и на памятники совсем не похожи. Исторические путеводители в Белгороде не издают. Какие-то скромные сведения можно почерпнуть из «Белгородского краеведческого вестника» - скверно изданных трудов немногочисленных здешних краеведов. Но сведения эти очень непрочны - старые здания сносятся темпами невероятными, и если, например, какую-нибудь достопримечательность упомянули в прошлогоднем очерке, то это ничего еще не значит. Вместо нее можно найти печальный котлован, вырытый, а потом заброшенный строителями.

И тем не менее нельзя сказать, что Белгород - город вообще не туристический. Для путешественников специально выстроены два музея - краеведческий и диорама.

Перед входом в Белгородский государственный историко-краеведческий музей выставлены трактор, пушка и каменная баба. Этот комплект, в общем, обычных для музея атрибутов как бы завлекает редкого туриста в залы. Что ж, ход довольно симпатичный, хоть и примитивный. Мало кто из краеведческих музеев о таких вещах вообще задумывается.

Бок о бок разместилась и другая экспозиция - Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Это, в общем, правильно. Осмотрев один музей, довольно трудно миновать второй. Вопрос, с какого начинать. Этот вопрос решает каждый индивидуально.

VII.

В последний раз Белгород удивляет при посадке в поезд. Состав подползает к платформе, но двери закрыты. Точнее, они открываются, но с другой стороны. В вагоны входят люди в форме и начинают там вовсю хозяйничать. Что ж, все так и должно быть: Белгород сегодня - пограничный город.

Пассажир тем временем делает очень неприятное открытие - его вагона нет. Но эта неприятность ненадолго - несколько вагончиков подкатывают, присоединяют к поезду. Это для нас, для россиян, и люди в форме здесь не появляются.

А через несколько минут состав отходит от вокзала, и о том, что он международный, сразу забываешь. Еще бы - ведь и украинцы, и белгородцы говорят на одном языке. На русском, но с отдельными украинизмами и немножечко напевно.

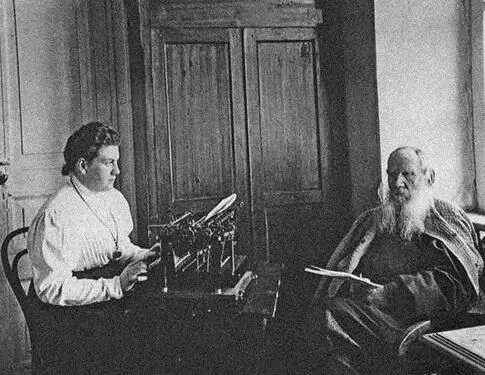

Александра Львовна Толстая

Нестандартная дочь

Вспоминает Александра Львовна Толстая

Младшая дочь Льва Толстого прожила долгую, славную, успешную жизнь и скончалась в 1979 году в возрасте 95 лет. Она сделала все, что было в ее силах, для посрамления советской власти. И та отвечала ей сторицей: любимую дочь великого писателя, ту самую, которая перепечатывала его рукописи, была его собеседником и доверенным лицом, которой были оставлены наследственные права на все рукописи, ту единственную, кого он взял с собою, бежав из Ясной Поляны, - ее объявили несуществующей. Из всех фотоснимков и кинохроник, примечаний и мемуаров, экскурсионных рассказов и музейных экспозиций ее вырезали, вымарывали и вытравливали. Она им из-за океана - словом, они ей из СССР - зловещим молчанием. И так в течение 70 лет. Не было никакой Александры Толстой.

А она еще как была - деловитая, собранная, целеустремленная, верная отцовскому имени и идеалам, жизнь положившая на общественное служение. Поддержать утративших надежду -первая. Устроить на работу перебежчиков и невозвращенцев, накормить, помочь с бумагами - первая. Обратиться по радио к советским солдатам с призывом одуматься и не давить танками братьев-венгров - первая, в прямом эфире, с митинга в Мэдисон-сквер-гарден.

В 1939 году, как только на финской стороне стали появляться пленные красноармейцы, Александра Львовна объявила о создании Толстовского фонда.

Добавим к ее собственному рассказу то, о чем она из скромности умалчивает: за годы Первой мировой Толстая как сестра милосердия была награждена тремя Георгиевскими медалями за личное мужество.

Большевики арестовывали ее пять раз. Но не это подкосило ее, она и в заключении оставалась верна себе. В интервью она рассказывает об истинных причинах эмиграции.

Толстовский фонд (существующий и по сей день) помог десяткам тысяч соотечественников. Александра Львовна умела поставить дело: фонд поддерживали состоятельные и именитые люди - композитор Сергей Рахманинов, общественная деятельница графиня Софья Панина, историк Михаил Ростовцев.

Предлагаемое интервью было записано в 1965 году историком Алексеем Малышевым, собиравшим свидетельства о 1917 годе для программ «Радио Свобода». Полностью публикуется впервые.

Иван ТОЛСТОЙ

- Александра Львовна, когда вы начали интересоваться политической жизнью России, когда сами начали как-то в ней участвовать?

- Пока отец был жив, я интересовалась постольку, поскольку он касался этих материй в своих писаниях. А он, как известно, много писал о положении рабочих, выступал за конституцию для России. И горевал о нищенской жизни крестьян. Но, не одобряя царского режима, отсутствия свобод, он очень боялся революции и отрицательно относился к социализму.

- Почему он боялся революции?

- Он говорил, что царское правительство держит власть насилием и жестокостью, а новая власть будет в этом смысле еще хуже. Он это предвидел. Затем, он говорил, что нельзя строить что-либо неумелыми, грязными руками. Он считал, что социалистические руки - грязные. Особенно он ненавидел террористов, убийства. Это было ему противно.

- Где вас застала зима 1916-1917 годов, другими словами, те месяцы или недели, которые предшествовали Февральской революции?

- Я была на фронте, там меня и застала Февральская революция. Я руководила отрядом.

- Что это был за отряд?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: