Журнал Русская жизнь - Корпорации (февраль 2009)

- Название:Корпорации (февраль 2009)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Корпорации (февраль 2009) краткое содержание

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Хроника

Лирика

БЫЛОЕ

Антонина Весельева - Тьма египетская

Олег Проскурин - Самый человечный человек

Мария Бахарева - По садовому кольцу

ДУМЫ

Максим Кантор - Матрешка как образ истории

Олег Кашин - Начальство и дикое поле

Борис Кагарлицкий - Хаос крепчал

Борис Парамонов - Рашкины дети

Карен Газарян - Отечество в безопасности

Эдуард Дорожкин - Девичники и мальчишники

ОБРАЗЫ

Евгения Пищикова - Государственные человечки

Михаил Харитонов - Духовка

Борис Куприянов - Красная палатка

Дмитрий Быков - Падение последних

Наталья Толстая - Болото с лягушками

Аркадий Ипполитов - Банда Рафаэля

ЛИЦА

Олег Кашин - Автограф на купюре

Взяла с собой вышивание

ГРАЖДАНСТВО

Евгения Долгинова - Чужих людей соединенье

Екатерина Шерга - Господа шаманы

Олег Кашин - В поисках небесного Домжура

Захар Прилепин - Жить в долг-2

Евгения Долгинова - Посвящение в студенты

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Боевой дух и пушечная плоть

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Виталий Сусленков - Вечный Рим арабского королевства

МЕЩАНСТВО

Эдуард Дорожкин - Магазин «Свет»

ХУДОЖЕСТВО

Аркадий Ипполитов - 007. Избавим от страданий

Дмитрий Быков - Федин беден

Денис Горелов - Косим трын-траву

Денис Горелов - Четыре сбоку - ваших нет в одессе-маме

Корпорации (февраль 2009) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

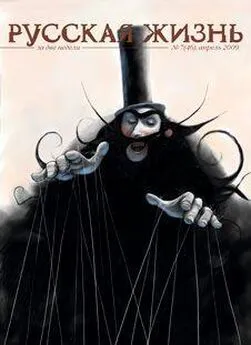

Развивая этот образ, можно сказать, что создание открытого общества неизбежно ведет к созданию общества закрытого, которое является его реальным содержанием и внутренним мотором.

Так называемый «средний класс» оттого и не поддается внятному определению, что один и тот же человек в условиях демократии играет одновременно две социальные роли - и эти роли исключают друг друга. Гражданин выражает свою неподкупную гражданскую волю на выборах, но волю работника корпорации он может выразить только исполняя приказы начальства. Более того, в качестве свободного гражданина он борется за право функционировать как винтик тоталитарной модели - и эта удивительная социальная инженерия сделала невозможными всякие революции в принципе. Представитель среднего класса должен сам себе набить морду и построить баррикаду поперек своей гостиной.

Никакая беда не пробудит к общественной жизни это существо - оно и само не знает, за что надо бороться. Некогда Чехов выразил это состояние так: «чего-то хочется - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном», и этот роковой выбор до сих пор не произведен, хотя написано немало конституций, а севрюжины съедено немерено.

С одной стороны, наши идеалы - это выборная система, правовое государство, единый для всех закон. С другой стороны, работаем мы в такой организации, которая может функционировать только по директивным правилам, по собственным законам. И это сочетание корпоративной морали и общественных идеалов привело к дикой путанице в мозгах демократических граждан. Кто-то им сказал, что одно не противоречит другому: можно быть директором нефтяной корпорации и депутатом парламента, менеджером газовой державы и членом демократической партии. Мораль корпорации словно бы не мешала морали открытого общества, и даже ее поддерживала: ведь не за бедное же открытое общество мы голосовали, но за богатое. Homo corporativus растерян прежде всего потому, что не знает, что именно жалеть - утраченные демократические свободы или рассыпавшееся корпоративное рабство.

Люмпен-миллиардеры и акции гражданского общества

История всех существующих постиндустриальных обществ есть история борьбы корпораций с общественным сознанием. Прочти Маркс это определение, он бы задохнулся от смеха: разве борьба классов не подразумевает того же? И однако, корпорация отменила саму надобность в гражданском сознании тем, что воспроизвела общество в миниатюре, - и нужда в реальном обществе отпала. Точно так же, как во время войны помехой войскам является гражданское население (Брехт предлагал десантировать мирное население в тыл врагу: пусть враг с ним валандается как хочет, а у нас руки свободны), так во времена больших приобретений помехой является общество. Народ еще пригодится - его можно доить; а общество только мешает своими наивными договоренностями и обязательствами. Последние десятилетия вызвали к жизни поразительный социальный тип - люмпен-миллиардера. Возник он столь же неизбежно, как некогда возник люмпен-пролетариат: если последний возник как следствие абсолютного обнищания, то люмпен-миллиардер возник как следствие предельного обогащения, которое так же, как и нищета, отменяет любые общественные долги.

Примером парадоксального социального строительства являлось известное «Открытое общество», просветительская организация, созданная на деньги корпорации спекулянта Джорджа Сороса. Пафос «Открытого общества» состоял во внедрении правового сознания, то есть того, что в принципе не может мириться с наживой единиц и бедностью многих. Никто из членов «Открытого общества» не задавался вопросом, как уживается эта программа с деятельностью собственно корпорации Сороса, с приобретением крупных активов внутри существующего социума (см., например, дело «Связьинвеста»). Очевидно, что закрытая мораль корпорации и показательно открытая к дискуссии гражданская позиция «Открытого общества» не имели ничего общего - ни с точки зрения морали, ни с точки зрения целеполагания.

Очевидно, что целью корпорации является выгода, а целью союза граждан - общественное благо. Очевидно, что общество не равно корпорации, и корпорация успешна лишь в том случае, если ставит свои интересы выше общественных. Очевидно, что корпорация функционирует постольку, поскольку ее информация, расчеты, планы закрыты от конкурентов, а открытое общество является таковым до той поры, пока открыто для каждого. Очевидно, что мораль гражданского общества подразумевает равенство, а мораль корпорации - иерархию.

Возникает вопрос, который следует задать не только в отношении «Открытого общества» и Сороса, но в отношении принципиальной комбинации «корпорация - демократическое общество». Вопрос прост: что находится внутри чего? Корпорация ли встроена внутрь открытого общества (читай, демократического государства) или наоборот - демократия встроена внутрь корпорации. Что было раньше: яйцо или курица? Возникает своего рода силлогизм: открытое гражданское общество существует внутри недемократического мира, и существует это открытое общество на деньги корпорации, а корпорация есть воплощение тоталитарного государства. То есть тоталитарная модель, встроенная внутрь свободного общества, помогает этому обществу выживать в тоталитарном мире. Есть от чего спятить - вот мир и спятил. Что в этой конструкции является мотором, а что оболочкой?

Корпорация и не могла бы функционировать, не воспроизводи она в своей структуре тоталитарное общество. Никакому демократическому идеалисту не придет в голову, что он может (на правах избирателя) дать совет председателю «Газпрома» или «Дойче Банка», как лучше распорядиться своими средствами. Гражданину лишь позволено, затаив дыхание, наблюдать за решениями мудрых профессионалов и ждать, как изменится его судьба от падения или взлета акций. Это, если называть вещи своими именами, совершенно рабское состояние - бесправное и жалкое. Однако до недавнего времени (пока акции не пошли вниз) положение дел не вызывало протеста, не казалось, что логика хромает. Более того, у представителей среднего класса теплилось соображение, что тоталитарные решения корпораций таинственным образом обеспечивают их свободу внутри гражданского общества. Говорили примерно так: ну, они там в корпорациях узкие профессионалы, решают финансовые вопросы, это нас не касается, наше право - голосовать за свободу в целом. И этот плохо сваренный компот называли открытым обществом. А то, что одни люди владеют жизнью других, то, что ревнители равенства находятся на зарплате у адептов неравенства, - это обстоятельство как-то не обсуждалось.

Возник поистине водевильный курьез: гражданин может почувствовать себя таковым (то есть имеющим право на свое мнение, свободу выбора, совести и прочее) только при условии функционирования такой общественной модели, где его мнение не значит решительно ничего. Он не вправе знать (и не знает), куда главы корпораций кладут его деньги; он не может знать (и не знает), какой будет его завтрашний день; он не в состоянии узнать (и ему никто никогда не расскажет), каковы перспективы у страны (ресурсов, земель, недр, сокровищ), где он объявлен равным прочим гражданам. Собственно говоря, проделан нехитрый трюк: гражданину представили общество как систему взаимосвязанных корпораций - в одни он вхож по праву рождения, в другие допущен как служащий, в третьи он попадает, если нуждаются в его голосе. Гражданину объясняют, что государство - это тоже своего рода корпорация, и вот в ней он имеет право голоса наряду с миллионами таких же, как он. А нефтяная промышленность - это корпорация иная, там он права голоса не имеет. Финансовая компания - это тоже корпорация, где его участие строго лимитировано, а его голос («хочу, чтобы деньги вложили в детские сады, а не в коммерческую недвижимость!») не принимается в расчет. Отважиться на обобщение, спросить, существует ли доступ сразу во все корпорации, в конце концов, в государстве людей с равными правами все должно открыто дебатироваться, - спросить такое гражданин не решается. Ему объяснили, что главное - это приобрести акции гражданского общества равных, а вот какова реальная цена акций - не сообщили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: