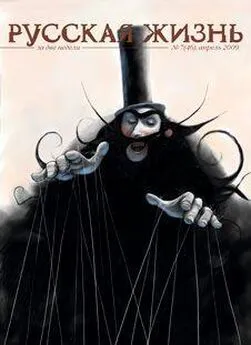

Журнал Русская жизнь - Гоголь (апрель 2009)

- Название:Гоголь (апрель 2009)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Гоголь (апрель 2009) краткое содержание

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Хроники

Анекдоты

БЫЛОЕ

Олег Проскурин - Почти свои

ДУМЫ

Карен Газарян - Хохлосрач

Борис Кагарлицкий - Свобода для бюрократа

Борис Парамонов - У, Русь!

Дмитрий Быков - Страшная месть

Михаил Харитонов - Том второй

ОБРАЗЫ

Дмитрий Данилов - Закрыто на ремонт

Аркадий Ипполитов - Куда «Туда, туда!..»?

Дарья Акимова - Рыцарь бедный

Наталья Толстая - Раиса Захаровна и Григорий Петрович

Екатерина Шерга - В виде Психеи

Эдуард Дорожкин - Сам пошел!

ГРАЖДАНСТВО

Олег Кашин - Вместо декорации

Евгения Долгинова - «Проездиться по России»

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - «Урок нежданный и кровавый»

ХУДОЖЕСТВО

Денис Горелов - Поубывав бы

Мариэтта Чудакова - Гоголь в ХX веке

Дмитрий Быков - Смеющиеся души

Гоголь (апрель 2009) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ибо коренная беда дружбы народов состоит в том, что семья Тараса volens nolens символизирует историческую трещину, пролегшую по карте расселения и ментальности украинской нации. Меньшая, наиболее пригожая и европеизированная часть от веку тяготела к полятчине: во Львиве на каждом шагу видны контуры католической архитектуры, замковых построек, рыцарской, отнюдь не богатырской сбруи и надменного бального политеса. Часть крупная, драчливая, босяцкая и к учебе негодная, твердо стоит на принципе единства русских земель. Сегодняшняя политическая история Украины кажет, что стабилизирующие тяжеловесы типа батьки Тараса в ней повывелись вовсе - попытки же занять это место коллективным гостем с Востока успеха не имеют и иметь не будут: москаль, как говорилось в известном фильме, мене не брат. Вопреки заветам забубенного Тараса, в Украине гораздо меньше, чем в России, пьют, гораздо меньше буянят, гораздо деликатнее обращаются с женщинами и пешеходами и гораздо чувствительнее к писаным законам. Вот и выходит, что в современной табели о нравах Тарас Бульба со своими гулевыми вытребеньками и потворством инстинктам - сугубо русский, а никак не украинский характер, и потому его финансируемые российским телевидением речи о нерушимости славянского братства там, за Днепром, услышаны не будут. Хоть тресни, а хоть тридцать раз напиши «казак» через «о».

Мариэтта Чудакова

Гоголь в ХX веке

Из наблюдений и предположений

I. 1890-е-1900-е

В конце ХIХ века, меньше чем через полвека после кончины Гоголя, оживился интерес участников текущего литературного процесса к самому загадочному русскому писателю, во второй половине того века вытесненному великими романистами.

Одновременно Гоголь оказывается в центре философских и, приблизительно говоря, философско-политических размышлений современников. Последний эпитет, признаемся, - не самый удачный. Но как иначе назвать попытки философски мыслящих людей - от Мережковского и Розанова до Бердяева (уже в 1918 году), - во-первых, вычитать у Гоголя важнейшие свойства пришедшего в эти годы в движение народа, а во-вторых - оценить ретроспективно роль Гоголя в формировании некоего господствующего национального умонастроения?

«Гоголь толкнул Русь, - уверял Розанов. - Но - куда?…Движение, от него пошедшее, «…» не приобрело правильности и развития, а пошло именно слепо, стихийно, как слепа и стихийна вообще область красоты. «…». И дальше - особенно важное: «Гоголь страшным могуществом отрицательного изображения отбил память прошлого, сделал почти невозможным вкус к прошлому, - тот вкус, которым был, например, так богат Пушкин. Он сделал почти позорным этот вкус к былому, к изжитому» (см.: Розанов В. Гений формы: К 100-летию со дня рождения Гоголя).

Это, конечно, не столько сам Гоголь, сколько его интерпретаторы. Гоголевский гротеск был истолкован и закреплен в школьном преподавании во второй половине ХIХ века вне художественной его сути, как чистое обличение. А сам Гоголь из писателя, над страницами первой книжки которого хохотали, не в силах сдержаться, наборщики, превращен был в зачинателя пресловутого критического реализма.

Далее - лишь несколько примеров воздействия Гоголя на русскую литературу ХХ века.

II. Ремизов

Много позже, уже ретроспективно, оценит место Гоголя в его веке Алексей Ремизов: «Чары гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир. Еще при жизни образовался «оркестр Гоголя»: имитаторы, копиисты и ученики. Образовался гоголевский трафарет и по окостенелой указке писались повести и рассказы - имена авторов не уцелели. Гоголь дал пример разговорного жаргона: почтмейстерское «этакой» (Повесть о капитане Копейкине). Этот жаргон - подделка под рассказчика не «своего слова» - получил большое распространение не только у литературной шпаны, а и среди учеников. На мещанском жаргоне сорвался Достоевский («Честный вор»), на мужицком Писемский в прославившей его «Плотницкой артели» и в рассказах «Питерщик» и «Леший» с «теперича» и «энтим».

Трафарет всегда бесплоден, а жаргонист всегда фальшив. Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна, и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти, память же выбирает вовсе не характерное, а доступное для подражания».

За бытописью шестидесятников - семидесятников во второй половине ХIХ века и еще более густой - их последователей на рубеже веков (прозы издательства «Знание», журнала Горького «Летопись» и т. п.), у которых тематика («темные стороны» жизни) решительно преобладала над вниманием к слову и интонации, - исчезла гоголевская яркость, красочность, ярмарочность. Равно исчезли и веселый комизм, и мрачная фантастика. Только воспоминание осталось от свойства Гоголя, которое пытался описать, едва ли не пожимая плечами от невозможности сказать что-то членораздельное о тайне «Мертвых душ», В. Розанов: «…cтраницы как страницы. Только как-то словечки поставлены особенно. Как они поставлены - секрет этого знал один Гоголь». Независимо от того, прав ли Ремизов в оценке повести Достоевского «Честный вор», он прав в том, что разные литераторы легко взяли у Гоголя самое поверхностное свойство - сказ как таковой вместо причесанного, литературно-отработанного повествования с привычными началами…

За несколько лет до смерти Ремизов вспоминал об Андрее Белом: «Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы».

У Ремизова же был свой кандидат на роль Гоголя в ХХ веке.

Летом 1921 года писатель уезжал за границу, - надеясь, как и многие, что на время. Издатель «Алконоста» С. М. Алянский близко знал его в те годы. В одну из наших встреч в конце 60-х годов, я сказала ему, что пишу «в стол» книгу о поэтике Зощенко и уделяю там немало места Ремизову. В ответ Алянский сообщил мне не без торжественности 26 мая 1967 года: «Дарю вам слова Ремизова», - и даже записал своей рукой сказанное ему на вокзале, при прощании 5 августа 1921 года, Ремизовым: «Не знаю, увидимся ли. Помните один мой завет: берегите Зощенко. Это наш современный Гоголь».

Поздней осенью 1957 года в Париже, в последние две недели жизни Ремизов уже не мог вести дневник сам - он диктовал. Последняя запись (25 ноября 1957 года) такая: «Ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо…»

III. Бунин

Н. В. Кодрянская вспоминала: «Бунин считал и не раз об этом говорил, что утверждение Ремизова, будто все мы теперь пишем испорченным русским языком, неверно. Мнимую „порчу“ Бунин называл упорядочением, очищением, окончательным установлением. А попытки Ремизова писать так, как писали до Петра, или уловить разговорный „живой“ склад речи того времени считал неосуществимыми, а главное, ненужными. Было еще и другое. Ремизов вел свою родословную от Гоголя. Гоголя Бунин недолюбливал…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: