Збигнев Херберт - Варвар в саду

- Название:Варвар в саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89059-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Збигнев Херберт - Варвар в саду краткое содержание

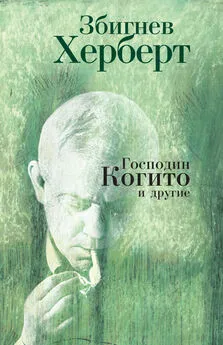

Збигнев Херберт (1924–1988) — один из крупнейших польских поэтов второй половины XX века, драматург, эссеист. «Варвар в саду» — первая книга своеобразной трилогии, посвященной средиземноморской европейской культуре, увиденной глазами восточноевропейского интеллектуала. Книга переведена практически на все европейские языки, и критики сравнивали ее по эстетической и культурологической значимости с эссеистикой Хорхе Луиса Борхеса.

На русском языке проза Збигнева Херберта публикуется впервые.

Варвар в саду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Победители так изнурены, что принимают большинство предложенных условий, которые, как оказалось, выгодны для осажденных. Защитники Монсегюра удерживают крепость еще в течение двух недель (чтобы отпраздновать приходящийся на середину марта альбигойский праздник). Гарнизону прощаются прошлые вины, в том числе даже убийство в Авиньонете. Воины выходят из крепости с оружием и имуществом, правда, им предстоит пройти через следствие инквизиции, но применены к ним могут быть только легкие наказания. Другие же лица, находящиеся в крепости, останутся на свободе, если отрекутся от ереси, в противном случае их ждет костер. Крепость перейдет королю Франции.

После подписания 2 марта 1244 года условий капитуляции в крепости воцарился долгожданный мир, начались пятнадцать дней свободы перед смертью, пятнадцать дней прощания тех, кто вместе с весенним ветром сойдет в долину, с теми, кого поглотит пламя костра. Величайшее уважение вызывает тот факт, что в течение двухнедельного перемирия, предшествовавшего сдаче крепости, шесть женщин и одиннадцать мужчин перешли в веру катаров, что означало выбор мученической смерти (мученики искореняемых религий не удостаиваются канонизации).

16 марта 1244 года в Монсегюр входят французские воины, епископы и инквизиторы. Раймунд де Перелла, один из руководителей обороны крепости, прощается навсегда с женой и младшей дочерью, которых ждет костер. Впрочем, такие же прощания происходили во многих разлучающихся семьях.

У подножья горы, на том месте, которое сейчас называется Крамач (от les crémats — сожженные), солдаты устраивают огромный костер. В эту пору года с сухим деревом сложно, потому вместо эшафота, пространство под которым забивается хворостом и на котором устанавливаются столбы, чтобы привязывать к ним приговоренных, победители строят палисад с уложенными внутри него вязанками хвороста. В эту чудовищную ограду загоняют закованных альбигойцев. Источники сообщают цифру: двести человек — женщин и мужчин. Палисад поджигают с четырех сторон. Туда же бросают больных и раненых. Жар от костра настолько силен, что присутствующие вынуждены отойти. Песнопения монахов перемешиваются с воплями умирающих.

Ночью, когда на костре еще тлеют людские тела, по веревке, сброшенной вдоль отвесной южной стены, спускаются трое альбигойцев, укрывавшихся в подземельях Монсегюра. Они уносят остатки сокровищ, священные книги и свидетельство мученичества.

Тяжелый, тошнотворный дым сползает в долину и развеивается в истории.

Защита тамплиеров

Высокий суд!

В этом процессе, который тянется уже шесть с половиной столетий, у защиты задача не из легких. Мы не можем еще раз вызвать обвинителей, свидетелей, а также обвиняемых, тела которых поглотил огонь, а прах развеяли ветры. Внешне все говорит против них. Обвинитель выложил на стол кипу документов, так что непредубежденный читатель может воссоздать поистине омерзительную картину преступлений и пороков обвиняемых и найти убедительные доказательства их вины. Да, убедительные, потому что именно они сами выдвигают против себя тягчайшие обвинения. Нашей задачей будет подвергнуть сомнению достоверность этих документов и побудить вас, господа судьи, читать их не дословно, побудить вас понять основу, механизм и методы следствия. Потому нам придется обратиться к событиям, предшествующим тому стылому сумеречному вечеру, когда подожгли костер. На нем сгорели Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле и приор Нормандии Жоффруа де Шарне. Время и место казни: 18 марта 1314 года, маленький островок на Сене в границах Парижа. Единственная милость, которой удостоились приговоренные: им дозволили умирать, обратись лицами к белым башням собора Нотр-Дам. Последние слова: «Тела принадлежат королю Франции, но души — Богу».

Последние слова, как правило, не вызывают энтузиазма у экспертов. Историки не верят в их подлинность. Но ценность их в том, что они являются продуктом массового сознания, а также попыткой синтеза, определением судьбы. Для начала прошу Высокий суд принять к сведению также и это ненадежное свидетельство.

А сейчас попробуем вкратце реконструировать историю ордена тамплиеров.

Среди крестоносцев, отправившихся в 1095 году на завоевание Святой Земли, был немолодой дворянин из Шампани, о котором вскоре мы поговорим подробней. Известно, что поход этот закончился взятием Иерусалима в 1099 году и созданием королевства. Однако немногие западные рыцари остались в Палестине. Большинство из них, устав от раздоров и ратных трудов, возвратились домой. Судьба молодого Иерусалимского королевства, окруженного морем иноверцев, оказалась под вопросом. Чтобы сохранить этот островок, нужно было не только укреплять стены крепостей, но и создавать новое общество. Этот старый метод греческих и римских колонизаторов имел апологета в лице капеллана Балдуина I {181} 181 Балдуин I (ок. 1058–1118) — младший брат предводителя I крестового похода герцога Готфрида Бульонского, был избран королем Иерусалимского королевства.

по имени Фуше Шартрский {182} 182 Фуше Шартрский (1058–1127) — французский священник, хронист I крестового похода и первых лет Иерусалимского королевства.

. Он писал: «Мы, бывшие людьми Запада, стали людьми Востока… Те, кто жил в Реймсе или Шартре, теперь стали гражданами Тира и Антиохии; мы уже забыли место своего рождения, а многие и не знают его. Одни из нас владеют в этой стране поместьями и домами, которые передадут по наследству потомкам. Другие женились на женщине, которая не является их единоплеменницей, но происходит из Сирии или Армении, а то и на сарацинке, принявшей благодать крещения. Один обрабатывает свой виноградник, другой — поле; многие говорят на разных языках, но уже начинают понимать друг друга; тех, кто у себя в стране был беден, Бог сделал богатыми; тем, у кого не было даже дома, Бог дал во владение города. Так для чего же им возвращаться на Запад, если так хорошо на Востоке?» Текст знаменательный, даже если отбросить то, что является в нем официальной пропагандой.

Новая монархия была, если можно так сказать, более демократичной и более республиканской, чем большинство западных монархий. Королевская власть в ней была ограничена парламентом, который состоял не только из баронов, но и из горожан. И ему принадлежал решающий голос во многих важных делах, в частности, при установлении налогов. Крестьяне были свободны. Уважалась также свобода вероисповедания. Во многих храмах существовал симультанеум, то есть богослужения проводились в них по обрядам разных конфессий. Тора, Коран и Евангелие, на которых клялись в судах, впервые сосуществовали на равных, причем, надо думать, не только в судебной практике. Разумеется, подлинная картина менялась в зависимости от событий, напряжения общественных сил и далека была от идиллической. Тем не менее не следует забывать об этом важном эксперименте по созданию многорасового и многоконфессионального общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: