Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В некотором смысле «10+10» более, чем какая-либо другая выставка, способствовала убеждению, будто границы между официальным и неофициальным искусством больше нет. А поскольку эта граница все же была, выставка утверждала лишь полуправду.

Вопрос официального/неофициального возникал снова и снова. В Москве было ясно, как на самом деле обстоят дела с неофициальными художниками, но на Западе вдруг оказывалось, что люди, которые раньше плевали на них, теперь за ними ухаживают. Иногда это их забавляло, но в большинстве случаев приводило в замешательство, и они вели себя не слишком любезно. Георгий Пузенков, претендовавший, по всей видимости, на пост председателя Союза художников, был добродушным человеком, не выдающимся, но и не самым плохим живописцем, который со студенческих лет стремился занять место в официальных структурах – не потому, что верил в идеалы коммунизма, а потому, что ему нравилось хорошо жить. Ему ужасно не повезло с эпохой: к тому времени, когда он начал подниматься по иерархической лестнице, наступила гласность, и официальные художники превратились в persona non grata за пределами своего ограниченного круга. В нашу первую встречу он рассказывал том, как его годами притесняли – несмотря на начальственный статус в союзе, – с большим чувством, чем Дима Пригов. Как-то в апреле я попал в Лондоне на вечеринку, где были Сергей Волков, Свен Гундлах, Ира Нахова, Африка и Пузенков. Я разговаривал с Волковым и Африкой, когда к нам присоединился Пузенков.

Он принялся рассказывать о своих работах, потом показал фотографии со своей выставки в какой-то галерее. Африка посмотрел на них и кивнул с видом знатока: «Вы очень хорошо усвоили уроки великого мастера Сергея Волкова», – сказал он. Наступила тишина, через некоторое время Пузенков сказал: «Мы вместе работаем» – и улыбнулся Волкову.

В ответ Волков не улыбнулся. Он рассмеялся, потом нахмурился. Пузенков, похоже, очень смутился, стал как-то заикаться и принялся дотошно расспрашивать о лондонском арт-рынке.

Выставка «Москва – третий Рим» была в некотором отношении антитезой «10+10». Ее организовал Виктор Мизиано, работавший в то время в Пушкинском музее, и проходила она в помещении бывшей церкви в Риме. Список участников был тщательно продуман, отбор производился на основании глубокого знания московской художественной сцены. В выставке участвовали Андрей Филиппов, Борис Орлов, Жора Литичевский, Костя Звездочетов, Дмитрий Пригов и Андрей Ройтер, на пересечении их индивидуальных поисков возникали новые смыслы, у каждого из них был свой язык, но истины, о которых они говорили, были близки. Каждый художник сделал для выставки инсталляцию. Если «10+10» была собранием работ, случайно выхваченных из Москвы, то «Москва – третий Рим» представляла исключительно работы, которые были сделаны специально для западной публики, но содержавшие множество аллюзий, доступных лишь посвященным. Самой популярной стала инсталляция Андрея Филиппова «Тайная вечеря»: на длинном столе, покрытом тяжелой красной скатертью и накрытом на двенадцать персон, черные тарелки с черными молотками вместо вилок и черными серпами вместо ножей. Смысловой зазор между тем, о чем художники знали и о чем хотели сообщить, был намеренным и выразительным, это был шаг вперед по сравнению с «ИсKunstвом», где этот зазор возникал случайно и был практически бессмысленным. Возможно, это была самая удачная выставка той зимы.

Во времена «ИсKunstва» то, что многие художники, хорошо знавшие друг друга, где-то вне Москвы живут все вместе, казалось вполне естественным – они ведь годами находились в близком общении. Теперь ситуация изменилась, и встреча стала для них одновременно и утешением, и источником напряжения. К тому времени у них уже прошло слишком много индивидуальных выставок в чужих городах, они провели слишком много времени, сидя за столами с серьезными людьми, которые медленно и громко говорили с ними на иностранных языках, видели слишком много выставок чуждого или непонятного искусства. Поэтому кутежи, в которые они ринулись в Риме, были одновременно и неким знаком принимающей стороне, и способом вновь установить близкие отношения, пересмотром кодов. Как-то раз, напившись на Капитолийском холме до невменяемости, Звездочетов и Филиппов заявили, что они сенаторы Третьего Рима, приехавшие с визитом в Первый Рим, и, в некотором смысле, так оно и было.

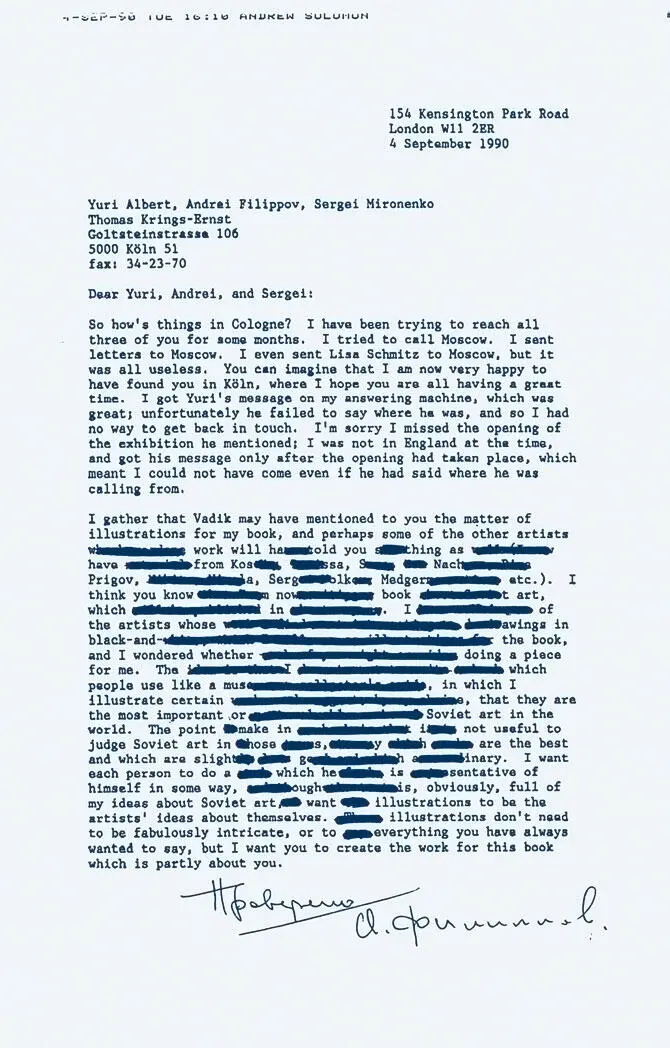

Андрей Филиппов, Цензура

Венгрия представляла собой образ возможного будущего: страна в стадии развитого посткоммунизма, добившаяся такого процветания, что выглядела почти как западная. Выставка «Искусство вместо искусства» проходила в Будапеште, на ней были представлены работы семи художников из Фурманного, созданные – как это было в Берлине и Риме – прямо на месте, за несколько недель до открытия специально для этого пространства. Организаторы выставки побывали в Москве в январе, когда большинство художников было в разъездах, другие только недавно вернулись откуда-нибудь и скоро снова собирались в дальние края. Таким образом, организаторы с разочарованием обнаружили, что не смогут следовать обычной практике: отобрать работы и организовать их отправку, и на сей раз не из-за сложностей с разрешением на вывоз, а потому что в Москве работ попросту не было. Оставалось воспользоваться моделью Лизы Шмитц: пригласить художников для того, чтобы они поработали прямо на месте, непосредственно перед выставкой.

В любой новой деятельности существует момент, когда первоначальные трудности отпадают, но скука и потребность в новых достижениях еще не появились. Это момент, когда вновь обретенные навыки и возможности приносят лишь удовлетворение. Нечто подобное имело место в Будапеште. Там были все, все вместе, там не надо было ничего доказывать и можно было прекрасно проводить время. Эта выставка не сопровождалась такими проблемами, как «ИсKunstво», и не обладала такой энергией и напряженностью, как «Москва – третий Рим».

Во вступительной статье к каталогу Свен Гундлах писал: «Кажется, что время сейчас остановилось».

В отсутствие времени расцвел творческий дух. «Прогресс молча сменил направление движения, из спирали он превратился в круг, и, соответственно, увеличилась его скорость». Свен написал это так, как будто он – некая привилегированная персона, находящаяся в центре круга и неподвижная, несмотря на скорость, с которой все вращается вокруг него. «Состояние культуры в настоящий момент подобно состоянию сознания, известному в психологии как посткоитальная грусть, не случайно французы – беззаботные и рациональные – называют оргазм "la petite morte" [25]». Свен, загнанный реалиями советской жизни в экзистенциализм, всегда питал слабость к рационализму Паскаля и Декарта. Было ли советское искусство в Будапеште уже тронуто печалью или это был последний всплеск оргиастического веселья той зимы, первой зимы свободы, экстатическим контрастом, когда новая любовница вдруг превращается в потенциальную супругу? «Это жизнь после смерти, тени в Раю». Пожалуй, более точным было бы сказать: жизнь где-то в промежутке. Статья Свена заканчивалась какой-то вспышкой оптимизма, который, если любовь настоящая, всегда преодолевает посткоитальную грусть: «В конце концов, все это достоинства, если они коренятся в стремлении к правде, ясности и новой искренности». Возможно, именно в Будапеште художникам стало совершено ясно, какую высокую цену платили они за тактику намеренных умолчаний. Наступило время новых амбиций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)