Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ленинградских художников все больше и больше захватывала идея их свободы, и квартира Пола стала символом этой свободы. «Я хорошо понимаю Сергея Волкова, и очень важно, что есть такие люди, как он, – сказал мне как-то Африка. – Может быть, в мире десять тысяч человек имеют замечательные коллекции, и, может быть, он будет представлен в них всех. Но я хочу лишь весело проводить время с друзьями здесь, в Нью-Йорке, или в Ленинграде с Ануфриевым. Жизнь коротка, и нужно ею наслаждаться. Важно не быть всю жизнь рабом». Впрочем, Африка никогда и не был рабом, у него всегда особая интерпретация, особый угол зрения. «Когда я в этот раз прилетел в Нью-Йорк, меня остановили на таможне и долго мурыжили за то, что я вез килограммы произведений искусства. В Америке я – советский агент, в Советском Союзе – американский агент, в Финляндии – британский агент, а в Британии – финский агент. Для меня жить здесь – очень легко, я полностью понимаю эту систему, но когда я здесь, у меня нет никаких чувств. В Советском Союзе чувствуешь так много, но понимаешь, что ты мало на что можешь повлиять, так что твои чувства там совсем не нужны. На Западе ты понимаешь все вокруг себя, и ты можешь повлиять на что-то, если нужно, но впервые у меня нет никаких чувств по поводу того, что я понимаю. Для меня это немного грустно, но я начинаю к этому привыкать».

К этому времени стало ясно, что многие художники не в состоянии «привыкнуть к этому». Стало необходимо определить отношения между художником и произведением искусства в контексте культурной нейтральности, в которой теперь жили все. Больше никому не было дела до того, что было высказано, а что было тайной. Самые актуальные верования стали спорными вопросами. На каком уровне произведение искусства может служить высокой моральной цели в мире самодовольного капитализма? Мы знаем, что искусство может быть гневным или насквозь пропитанным политикой, но как вложить туда истину? То, что было ужасным в жизни советских художников, больше не было настолько ужасным, чтобы претендовать на какую-то глубину. Никита Алексеев сказал: «Проблема с нашей историей в том, что мы готовили себя не к тому, чтобы стать великими художниками, а к тому, чтобы стать ангелами. Мы находились за пределами обычной идиомы искусства.

К несчастью, жизнь пошла таким образом, что все мы стали художниками. Некоторые стали, как Кабаков, известными международными художниками. Некоторые, как я, – неизвестными парижскими художниками. Некоторые, как Свен, стали путешествующими художниками. Но всем нам приходится сталкиваться с вопросами, которые являются чуждыми для нас. Раньше это была история религии. Теперь это история искусства. Вот почему во всем такая неразбериха». Когда я впервые встретил Вадима Захарова, за неделю до аукциона «Сотбис», он процитировал Достоевского: «Красота спасет мир». Я смотрел на его серые полотна, где были нарисованы какие-то части слонов и одноглазых людей, и думал – какая красота? И только позже, много позже, я понял, что он говорил о парарелигиозной функции своего искусства, в котором красота – это то, что находится ближе всего к правде, правда, это то, что мы познаем через красоту. Понимаемая таким образом красота не имеет ничего общего с внешней привлекательностью.

Всего через две недели после Стокгольма открывалась Венецианская биеннале. Биеннале – это блестящее светское событие, в некотором роде совершенное, лучшее из того, что может предложить мир международного искусства. Прекрасные приемы, прекрасное искусство, даже оркестр в кафе «Флориан» прекрасен. Венеция весной – это песня, льющаяся прямо из сердца, там так много искусства, что увидеть все невозможно, нечего даже и пытаться. Свадьбы, похороны и Венецианская биеннале обычно сводят вместе целые толпы людей, которых разделяют география и требования повседневной жизни, людей, которые не могут не считаться с торжественностью момента, но тем не менее испытывают сильную радость от самой встречи, переживая ее с такой полнотой, которую сложный ритуал, в коем они принимают участие, только усиливает.

Советские художники в Венеции оказались в странном положении: если это и был их выход на международный уровень, то одновременно это было ностальгическое путешествие в их прошлое. Если они потратили годы, опровергая обвинения в том, что стали новыми официальными художниками, теперь они вынуждены были признать, что так оно и есть, хорошо это или плохо. С ними обращались так же, как раньше обращались с официальными художниками, и это проявлялось во многом: их работы были доставлены в Венецию за государственный счет, за государственный счет устраивались приемы в их честь, за каждым их шагом следили и регулировали их деятельность. Это было великолепное и странное время для художников, выставлявшихся в советском павильоне, но это было странное время и для остальных русских, приехавших в Венецию и не выставлявшихся в советском павильоне. Структура биеннале такова, что у каждой страны-участницы есть свой павильон, здание в районе Джардини, в павильоне выставляются работы, отобранные соответствующими представителями страны. В большом, находящемся по соседству здании располагается раздел «Аперто» (от итальянского «открытый»), в котором представлены работы художников из разных стран, отобранные несколькими независимыми кураторами, не имеющими никакого отношения к властным структурам тех стран, которые представляют художники. Работы, представленные в «Аперто», обычно созданы молодыми, менее известными и более радикальными художниками, в павильонах же обычно выставляют художников, чьи достижения хорошо известны в странах, откуда они родом.

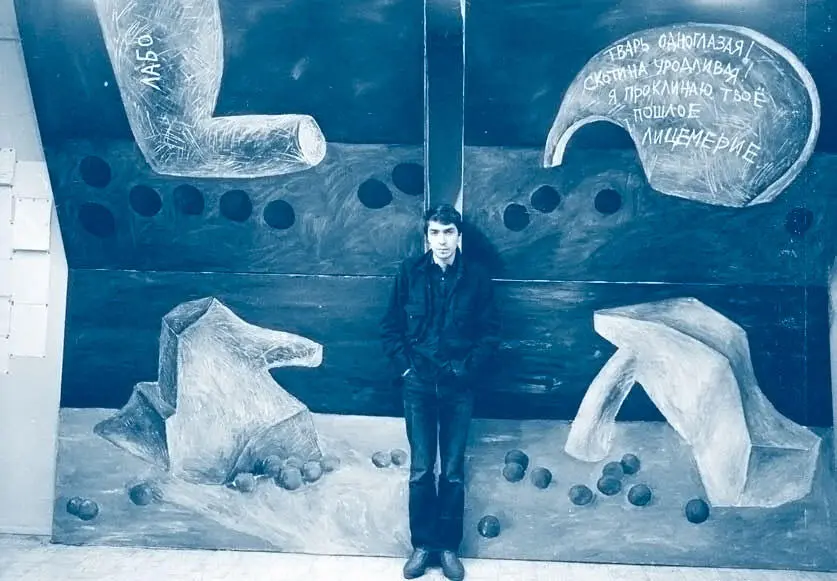

Вадим Захаров на выставке в КЛАВе, 1987

В «Аперто» выставлялись Костя и Лариса Звездочетовы и Никола Овчинников. Еще в Венецию приехали Николай Козлов, Толя Журавлев, Маша Серебрякова, Ольга Ройтер (жена Андрея), Таня Салзирн, Алексей Шульгин и несколько молодых художников, которые захотели окунуться в гущу событий, многих из них привезли с собой дилеры, которые все равно ехали в Венецию и решили, что художникам тоже стоит на это посмотреть. Там были Борис и Наташа Гройс и еще десятки людей, более или менее связанных с советским искусством: такие артдилеры, как Роналд Фельдман и Томас Крингс-Эрнст, сотрудники Центра современного искусства в Прато и Культурхусета, западные художники, которые были на выставке «10+10». В советском павильоне были выставлены работы Айдан и Евгения Митты и Александра Якута, двух ее партнеров по «Первой галерее», Сергея Волкова и двоих из «Чемпионов» – Андрея Яхнина и Гии Абрамишвили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)