Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мария Серебрякова, Без названия

История с советским павильоном вообще очень запутанная. Первой проблемой было выбрать подходящую фигуру для отбора художников на биеннале. Комиссаром павильона (комиссар в Венеции – это человек, который принимает решения и фактически является куратором выставки) был некий типичный самодовольный бюрократ, занимавший эту должность многие годы, ему очень нравилось жить в Венеции и совершенно не хотелось, чтобы в его жизни что-то менялось. Приглашение отобрать художников, как обычно, было отправлено в Министерство культуры и в Союз художников.

Что случилось на этом этапе, так и осталось неясным, видимо, кто-то понял, что СССР выставит себя на посмешище, если опять пошлет кого-то из функционеров Союза художников, которых традиционно посылали провести хорошую недельку в Венеции, и решили, что нужно послать неофициальных художников.

Это само по себе было важным шагом. С тех пор как аукционному дому «Сотбис» и организаторам выставки «10+10» пришлось выдержать битву за то, чтобы показать работы неофициальных художников, многое улучшилось: вывозить работы и выезжать художникам стало немного проще, у неофициальных художников появилась возможность иметь свои выставочные площадки в Москве. Но Союз художников по-прежнему стойко держался официальной линии и для исполнения официальных функций выбирал людей исключительно из самых несгибаемых противников компромиссов. Практически невозможно было представить, что эти люди вот так запросто отдадут биеннале, самый лакомый кусочек, кому-то постороннему.

В то же время поступить иначе тоже было невозможно. Председателю Союза Таиру Салахову пришлось противостоять волне национализма, который распространялся в среде официальных художников – они заявляли, что они русские и не желают, чтобы ими руководили азербайджанцы, даже если те прожили всю жизнь в Москве и говорят на безукоризненном русском языке. Салахов оказался в сложной ситуации, он понимал, что не может сам выбирать художников для советского павильона, потому что это вызовет гнев членов Союза, если он возьмет не их, и снисходительные насмешки неофициальных художников, которые относились к нему с нескрываемым пренебрежением. Но кому предложить выбрать художников? Британских художников отбирал Британский совет, американских – Национальный фонд искусств. Во всех странах это было решение, которое принималось некими официальными организациями, подобными той, во главе которой стоял он сам.

В конце концов куратором выставки стала Айдан, дочь Салахова. Она продолжала утверждать, что не имеет никакого отношения к отцу, что порвала с ним все связи. Может быть, это было всего-навсего деловым решением, просто-напросто было объявлено, что художников для биеннале будет выбирать Айдан. Это известие распространилось летом, и все лето Айдан выбирала кого-нибудь, потом передумывала и выбирала кого-нибудь другого, потом опять передумывала, так что в течение лета то одному, то другому художнику давали понять, что он будет участвовать в биеннале. Десятки художников целую неделю пребывали в уверенности, что их работы поедут в Венецию, а потом Айдан снова меняла решение. Тогда казалось, что она просто капризничает, но сейчас, оглядываясь назад, начинаешь думать, а до какой степени она сама контролировала ситуацию, играла ли она людьми или играли с ней самой? Возможно, было и то и другое, но невозможно выяснить, в какой пропорции.

Как бы там ни было, в конце лета Айдан заявила, что после долгих раздумий решила выставить в советском павильоне свои собственные работы. Никто не знал, что и сказать: у Айдан очень хорошо все получалось с галереей, но хорошей художницей ее назвать было нельзя (хотя ее работы за последующие месяцы стали значительно лучше), при такой постановке вопроса вся эта история выглядела весьма нелепо. Потом она сказала, что возьмет в павильон двух своих партнеров по бизнесу – Евгения Митту и Александра Якута и еще – словно для того, чтобы подсластить пилюлю, – Сергея Волкова. В Москве много смеялись по этому поводу. «Знаешь, с кем теперь Волков выставляется? – спрашивал у меня то один, то другой художник. – Я думаю, только у нас возможно такое, чтобы куратор выставлял собственные работы».

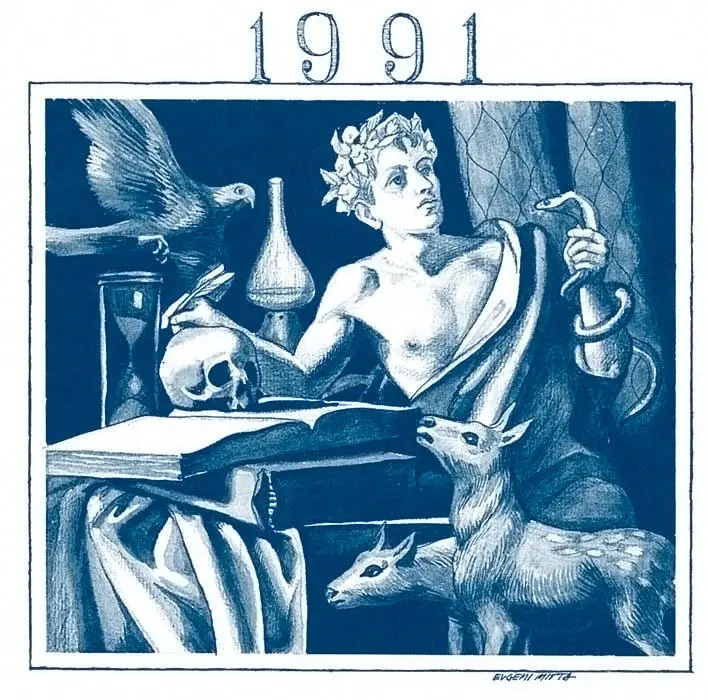

Евгений Митта, 1991

То, что Айдан не полностью владеет ситуацией, очень скоро стало очевидно для всех. Было принято решение (правда, непонятно кем) воспроизвести на биеннале тему одной из первых выставок в ее галерее: «Раушенберг – нам, мы – Раушенбергу». Роберт Раушенберг в рамках своего проекта, по которому его работы должны были побывать во всех уголках земного шара, приехал в Москву и сделал там работу, которую Айдан выставила в своей галерее вместе с «ответными» работами советских художников. В Москве эта выставка имела огромный успех, люди давились в очередях, чтобы увидеть работу Раушенберга, которую отчасти объясняли работы советских художников, развешанные вокруг нее. Это все работало наподобие «ИсKunstва» в миниатюре.

Но если для Москвы идея была хороша, то для Венеции просто нелепа. Раушенберг действительно создал работу, которую выставили в советском павильоне. Впервые в национальном павильоне выставлялась работа художника из совсем другой страны. Вокруг Раушенберга висели работы, большинство из которых не имело к его произведению никакого отношения. Айдан не разрешили воспроизвести в павильоне выставку из ее галереи, более того, она не могла выбирать и новые работы. Министерство культуры, почувствовав, что перестает владеть ситуацией, запаниковало и за несколько месяцев до открытия заявило, что в павильоне могут быть выставлены только те работы, которые сейчас находятся на территории СССР. Для Сергея Волкова, который собирался делать инсталляцию прямо на месте и специально для этого места, это было очень плохо: в Москве остались не самые лучшие его работы. Это относилось и к другим художникам, так что выдвинутое условие гарантировало, что выставка выдающейся не станет. Далее министерство заявило, что само займется перевозкой работ в обе стороны и что работы, которые будут участвовать в биеннале, можно будет повторно вывезти из страны, только если на них будут выданы удостоверения на вывоз. «Это новый силовой принцип министерства, принцип, по которому чем меньше у них силы, тем больше они дают ее почувствовать», – сказал Волков.

Так что в конце концов в павильоне оказались один хороший художник с не самыми сильными своими работами, несколько приемлемых художников и несколько очень плохих художников, все работы висели рядом с Раушенбергом, как бы в сопоставлении с ним, но не имели к нему почти никакого отношения. Что в любом случае было лучше, чем скучное официальное искусство, выставлявшееся там в прежние годы, но все равно это была какая-то мешанина. Самое интересное заключалось в том, что в Венеции с художниками обращались так, как не обращались с ними уже давно, с самого начала перестройки. За ними по пятам ходили по-дурацки одетые гэбэшники, похожие на персонажей из глупых фильмов про шпионов, у них постоянно возникали самые неожиданные неудобства и трудности, спровоцированные этими самыми людьми, у которых уже почти не было никакой власти. «Тот же самый мужик из КГБ, который когда-то отказал мне в разрешении на выезд и вынудил меня съехать с квартиры, сейчас не выдает мне приглашение на прием по поводу выставки коллекции Гуггенхайма и отказывается оплачивать мне гостиницу», – сказал Волков. Мне показалось странным, что я встречаю этих людей повсюду, куда бы мы ни пошли, буквально на каждом мероприятии. И на том самом гуггенхай-мовском приеме, когда мы с Волковым стояли у окна с бокалами и смотрели на Большой канал, мы заметили в трех метрах от себя дородного мужчину в темных очках и мешковатом пиджаке из желтого льна, разговаривавшего со стройной блондинкой и постоянно бросавшего взгляды в нашу сторону. Даже в Москве мне очень редко доводилось встречаться с такой слежкой, но в Венеции все это показалось мне не только возмутительным, но и совершенно необъяснимым. Как мне кажется, у КГБ есть две цели: добывать информацию и пресекать деятельность тех, за кем осуществляется наблюдение. Никакой информации, которой он не мог бы поделиться публично, от Сергея Волкова узнать не могли, свои политические взгляды и устремления он всегда высказывал открыто и честно. Он не собирался совершать ничего такого, что требовалось бы предотвратить. Кагэбэшники уже заявили художникам, что не будут оплачивать им проживание, к тому же они заранее не забронировали номера, и все гостиницы были переполнены, поэтому Айдан поселилась в частном пансионе, одном из немногих мест, где что-то еще было свободно, она, с ее средствами, могла себе это позволить, а все остальные набились в ее номер и спали по нескольку человек в одной постели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)