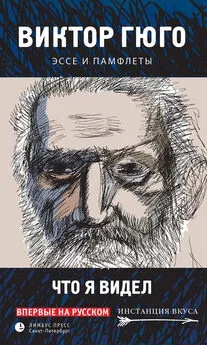

Виктор Гюго - Что я видел. Эссе и памфлеты

- Название:Что я видел. Эссе и памфлеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8370-0659-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Гюго - Что я видел. Эссе и памфлеты краткое содержание

Виктор Гюго (1802–1885) известен русскому читателю прежде всего как автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Девяносто третий год» и др. Но роль Гюго в культурной, общественной и политической истории XIX века – причем не только Франции, но и всей Европы – несоизмеримо шире. Он был одним из самых ярких публицистов эпохи, к его голосу прислушивался весь мир. В этой книге собраны самые значительные выступления писателя – в печати и в парламентских слушаниях – по самым насущным вопросам культуры и политики его времени. Они и сейчас сохраняют свою актуальность.

Значительная часть публикуемых текстов переведена на русский язык впервые.

Что я видел. Эссе и памфлеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7Построенный по проекту архитектора Филибера Делорма (1510/15–1570) дворец-замок Ане, считающийся шедевром французского ренессанса, подвергся значительным разрушениям в ходе Великой французской революции, а затем под управлением новых частных владельцев. Под «субъектом, имеющим наглость именовать себя архитектором Школы изящных искусств» Гюго имеет в виду Франсуа Дебре (см. прим. 20 к наст. статье и прим. 24 к «Посещению Консьержери»).

8Принятый в 1765 г. эдикт Марли был направлен на унификацию юридической практики в разных коммунах Франции.

9Один туаз равнялся 1,9 м.

10«Конституционалист» – периодическое издание бонапартистского направления.

11Упрек в карлизме (приверженности боковой ветви испанской монархии, см. прим. 3 к «Посещению Консьержери») по отношению к французскому гражданину звучит нелепо.

12Древнегреческая или, по другим сведениям, эллинистическая поэма о войне мышей и лягушек, пародирующая Гомера.

13Город-крепость Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции на протяжении столетий играл важнейшую роль в военной истории страны.

14Карла X короновали в Реймсском соборе 28 мая 1825 г.

15Гюго сравнивает сад дворца Тюильри, спроектированный Андре Ленотром и уничтоженный, как и сам дворец, в 1871 г., с трагедией Жана Расина «Гофолия».

16Церковь и башня, о которых говорит Гюго, целы. Заставой дю Трон во времена Гюго называлась площадь Нации, на которой располагаются колонны работы Клода-Николя Леду (1736–1806) – Гюго сравнивает их с ногами знаменитого комического актера Шарля Потье.

17Гюго упоминает Капеллу Девы в парижской церкви Сен-Сюльпис, выполненную в стиле рококо, и, вероятнее всего, церковь аббатства Сен-Ашель в Амьене, перестроенную в конце XVIII в. в стиле, близком к строгому романскому.

18Вандомская колонна, установленная по приказу Наполеона в честь кампании 1805 г., действительно была снесена в 1871 г., однако уже через два года восстановлена.

19Камень с надписью, начинающейся с этих слов, был установлен у подножия Везувия после извержения 1631 г.

20Не вполне ясно, что конкретно имеет в виду Гюго. Комплекс зданий Школы изящных искусств на набережной Орсе подвергся реконструкции в 1819–1839 гг. под руководством архитекторов-неоклассицистов Франсуа Дебре и Феликса Дубана (с 1832 г.). В оформлении фасада центрального здания комплекса, Учебного дворца, была использована арка, скопированная с арки замка Гайон в департаменте Эр – шедевра раннего возрождения. В настоящее время комплекс зданий, о котором говорит Гюго, до неузнаваемости перестроен; установить, щипец какого здания Гюго имеет в виду, не представляется возможным.

21На улице Ришелье (ныне рю-Паскье) на месте бывшего кладбища Мадлен, где были захоронены тела Людовика XVI и Марии-Антуанетты, во искупление их казни была построена Часовня искупления (1826). Под «Мадлен, вторым изданием Биржи», Гюго имеет в виду церковь Святой Марии Магдалины в 8-м округе Парижа (1763–1842). Оба здания относятся к неоклассицизму.

Предисловие к драме «Кромвель»

1Согласно Вергилию, молнии для Зевса изготовляли циклопы: «…Облака три волокна, три нити ливня, три части / Алого пламени, три дуновенья летучего Австра / Сплавить успели они, а теперь добавляли сверканье, / Гул, и смятенье, и страх, и пожара проворного ярость». («Энеида», VIII, 429–432., перевод С. Ошерова.)

2Лонгин был неоплатоником; Августин, как считается, преодолел неоплатонизм, придя к христанству.

3Поэт Феспид (VI в. до н. э.) считается создателем трагедии. Повозка, в которой он разъезжал по Греции, служила подмостками для представлений.

4Гаргулья, Граулли и Тараск – легендарные драконы, жившие, соответственно, в реках Сена, Мозель и Рона. (Сведений о шерсале и дре обнаружить не удалось.)

5Брюколяк – у греков труп отлученного от церкви, предположительно преследующий живых. Аспиоль – фея, сильф, дух. (Сведений о псиллах обнаружить не удалось.)

6Речь идет о рыцарских романах – средневековом жанре эпической поэзии, который считается прообразом новоеропейского романа. «Роман о розе» – один из самых известных французских образцов жанра.

7Поэт и романист Поль Скаррон славился своим остроумием. В 1652 г. женился на Франсуазе д’Обинье (1635–1719), внучке поэта Агриппы д’Обинье, будущей мадам де Ментенон, морганатической супруге Людовика XIV.

8На большом мраморном столе в зале парижского Дворца правосудия, сгоревшего в 1618 г., судейские чиновники в дни праздничных гуляний давали представления. Гюго описывает его в романе «Собор Парижской Богоматери».

9Лагарп в книге «Лицей» пишет: «Смеялись тысячу раз над тем геометром, который говорил о трагедии “Федра”: “А что это доказывает?”»

10Высказывание принадлежит Вольтеру.

11Людовик XIV холодно принял «Гофолию» Расина, так как в ней содержались намеки на придворные нравы и отсутствовала любовная интрига.

12«Божественная комедия». На самом деле эпитет «божественная» появился в названии произведения не ранее XVI в. Данте назвал свою поэму просто «Commedia» («Комедия»). Так в Средние века называли произведения с благополучным концом.

13В трагедии Вольтера «Сократ» с этими словами судьи выносят приговор Сократу; в комментарии Вольтер поясняет: «В XVI в. имела место подобная сцена, где судья сказал те же слова».

14Тюрбо – рыба. В IV Сатире Ювенала рассказывается о том, как римский император Домициан (I в.) заставил сенат обсуждать вопрос о том, в какой посуде следует готовить тюрбо.

15В XIX в. Демокрита обычно противопоставляли Гераклиту как «смеющегося» философа философу «плачущему».

16«Поэтика» Аристотеля, в которой он излагает законы построения трагедии, выведенные из практики античного театра, была для классицистов XVII и XVIII вв. и для их последователей кодексом нерушимых правил, малейшее отступление от которых расценивалось как нарушение литературного вкуса. Гюго имеет в виду А. Шлегеля, г-жу де Сталь и Стендаля, выступавших против этого ограниченного понимания Аристотеля.

17Гюго пересказывает историю спора, известного как «спор о “Сиде”» и проходившего в среде французских интеллектуалов в 1637–1638 гг. после постановки и публикации пьесы. Против Корнеля выступили писатели Жан де Мере, Жорж де Скюдери и другие. Инициатором спора считается кардинал Ришелье, по настоянию которого Французской академии было предложено выступить арбитром в споре. Вердикт академии был составлен писателем Жаном Шапленом и оказал на Корнеля неблагоприятное воздействие.

18В трагедии Расина «Британик» во время пира Нерон по совету вольноотпущенника Нарцисса подносит Британику чашу с ядом. В действительности сына римского императора Клавдия Британика (I в.) по приказанию Нерона отравила профессиональная отравительница Локуста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: