Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Название:Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Летний Садcf67edf4-c82c-11e6-9c73-0cc47a1952f2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98856-246-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет краткое содержание

В книге киевского литературного критика и публициста Ефима Гофмана представлены статьи, написанные в разные годы. В статьях сборника затрагивается достаточно широкий круг тем: русская литература второй половины XX века; творчество современных авторов; диссидентские идеологические полемики 70-80-х годов; животрепещущие проблемы современной общественной жизни России и Украины. Три фигуры, занимающие особое место в сборнике, – Андрей Синявский, Варлам Шаламов, Юрий Трифонов. Их творчество и судьбы для автора книги являются не просто объектом исследования, но и предметом серьёзного и неформального многолетнего постижения, ставшего неотъемлемой частью жизни. А также – отправной точкой в осознании существенных исторических трансформаций, проявившихся ещё в 70-80-е годы, получивших развитие в постсоветские времена и оказавших определяющее непростое воздействие на судьбы интеллигенции.

Необходимость рефлексии. Статьи разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сюжет драмы Ионеско писатель пересказывает в начальном разделе «Саги» вроде бы и точно, да… не совсем. По словам Максимова, в конце пьесы «главный герой <���…> сдаётся, безвольно вливаясь в безумный поток всеобщего озверения». На самом же деле, упомянутый персонаж-одиночка по имени Беранже не только не вливается в общее стадо, но, совершенно наоборот, бросает отчаянный, рискованный вызов осатанелому носорожьему напору. «Я последний человек, и я останусь человеком до конца! Я не сдамся!», – эти слова Беранже, завершающие пьесу, явно проигнорированы Максимовым, ведущим своё повествование в режиме передёргиваний.

Не входит в круг наших задач оценка степени реальной человеческой близости автора «Саги» с Ионеско. Трудно, вместе с тем, пройти мимо одного симптоматичного обстоятельства. Всячески стремясь выявить предельно лояльный, дружественно-почтительный характер своего отношения к личности выдающегося драматурга, Максимов, походя, отвешивает ему странноватый комплимент: «К такому бы лицу да белую тогу с малиновым подбоем». Непредусмотренное курьёзное сходство подобного образа с булгаковским описанием Понтия Пилата, предстающего на страницах «Мастера и Маргариты», как мы помним, «в белом плаще с кровавым подбоем», метко зафиксировано в статье Эткинда.

Отчего же понадобилось Максимову мысленно нарядить Ионеско в тогу? Оттого, вероятно, что очень уж хотелось бы автору «Саги» видеть прославленного мэтра этаким подобием напыщенного римского патриция, свысока относящегося ко всем, кто имеет мнения, отличные от его взглядов. Сам Максимов, во всяком случае, именно в режиме развязного высокомерия описывает всех лиц, зачисленных им в разряд приверженцев левых идей, или, иначе говоря, в разряд «носорогов».

Вереница «носорожьих» образов, представляющая из себя центральную, основную часть «Саги», воспринимается, по выражению Шрагина, как нагромождение «кратких поношений».

Избегает Максимов внятного, членораздельного описания убеждений своих обвиняемых. Зато не упускает возможности уничижительно охарактеризовать внешность кое-кого из них. Упомянуть, допустим, обгрызанные ногти профессора-интеллектуала; или мимоходом припечатать французскую правозащитницу: «всем природа обделила, как Бог черепаху».

Не менее охотно позволяет себе писатель в рассматриваемых разделах бесцеремонно обсуждать частную жизнь того или иного человека. К примеру, об известном западногерманском политическом деятеле в «Саге» сообщается следующее: «Попивает. Слаб к женскому полу».

Показательны в этом смысле фрагменты «Саги», описывающие некоторых московских деятелей культуры, имевших в 70-е годы привилегированный статус лиц выездных.

Неприятно, разумеется, что крупный театральный режиссёр, суетливо стремясь отблагодарить власти своей страны за разрешение на гастрольную поездку в США, выступал там с публичными речами конформистско-просоветского толка. Учтём всё же, что плоская демагогия этих речей, приблизительно воспроизведенная в «Саге», могла впечатлить лишь недалёкую, не слишком образованную часть американской аудитории. Нет в этом случае убедительных оснований для максимовского вывода о том, что режиссёр якобы «подвизается в отечественном сыске», а упомянутые выше выступления представляют собой подрывное задание советских спецслужб.

Или – другой пример. Можно было бы, допустим, понять субъективное раздражение автора «Саги» тем обстоятельством, что не самая близкая ему по духу поэтесса и её муж-художник – люди, вроде бы, совершенно аполитичные, не склонные ни к каким конъюнктурным, сервильным жестам – сумели, живя в Советском Союзе, уложиться в формат легального творческого существования. То есть, имели возможности печататься, выставляться на родине, свободно кататься на Запад; при условии, что всё это происходило на фоне целенаправленного замалчивания, травли, принудительного выталкивания из страны таких людей, как, скажем, гениальный Иосиф Бродский. По свидетельству известного переводчика и поэта Андрея Сергеева, приведенному в его книге воспоминаний «Альбом для марок», подобное раздражение испытывал он сам, равно как и некоторые его соратники, молодые поэты-нонконформисты второй половины 50-х годов, по отношению к тогдашнему статусу Окуджавы. Вместе с тем, одно дело – прямодушно писать о настроениях, являвшихся когда-то фактами чьих-либо сугубо частных биографий, но совсем другое дело – навязывать такие личные эмоции читателю, прибегая для этой цели к заявлениям голословным: многозначительно намекая на подозрительные цели заграничных вояжей четы; обзывая мужа поэтессы искусствоведом с офицерской выправкой (вспомним, что слово «искусствовед» на жаргоне диссидентских кухонь было синонимом слова «стукач»). Справедливости ради заметим всё же, что упомянутый небольшой раздел максимовского текста, привлекший весьма пристальное внимание Шрагина и Эткинда, присутствует лишь в первоначальной газетной публикации фрагментов «Саги». В окончательную, «континентовскую» версию Максимов этот кусок не включил.

Особого разговора требует фрагмент, касающийся Генриха Бёлля. Как и другие люди, описываемые Максимовым, Бёлль в тексте «Саги» не назван по имени, но нетрудно догадаться, что речь в рассматриваемом эпизоде идёт именно о нём.

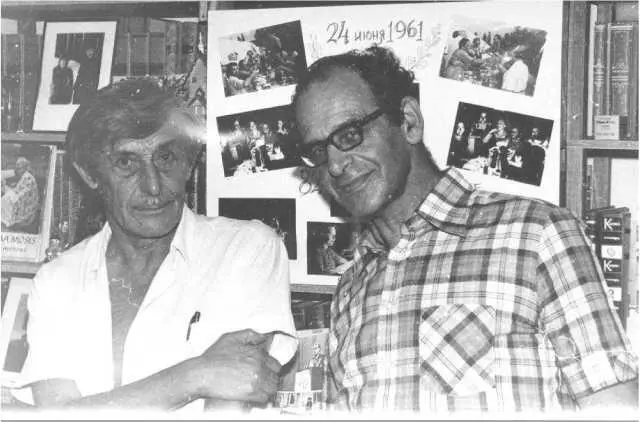

Виктор Некрасов и Ефим Эткинд. Париж, 1976 г.

Из личной коллекции В.Л.Кондырева

Интересно здесь всё. И тот факт, что Максимов даже в отношении этого по-настоящему почтенного и благородного человека, применяет, как и в других случаях, уничижительные способы описания внешности: бабье лицо, телячьи глаза. И то обстоятельство, что высокое место, занимаемое в мировой литературе крупным прозаиком, лауреатом Нобелевской премии, характеризуется в «Саге» брезгливым, как будто бы произнесенным через губу: «Знаменит. Увенчан. Усеян». И, наконец, характеристика, которая даётся в «Саге» принципиальным взглядам Бёлля.

Казалось бы, ничего постыдного нет в том, что Бёлль, с беспрецедентной чуткостью и методичностью поддерживавший диссидентское движение в СССР, выступавший в защиту Сахарова и Солженицына, помогавший советским политзаключённым, представителям интеллектуального и творческого андеграунда, проявлявший по отношению к этим людям неформальное внимание и тепло [30], был озабочен нарушениями прав человека не только в Советском Союзе, но и в Чили, и в Южной Африке, и вообще в любых точках мира, где таковые имеют место. Максимов же комментирует такую позицию угрюмым ёрничаньем: «каково ему сейчас в роскошной квартире с его скорбящей душой, когда кровожадные плантаторы лишают несчастных папуасов их доли кокосовых орехов!».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: