Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Название:Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Летний Садcf67edf4-c82c-11e6-9c73-0cc47a1952f2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98856-246-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет краткое содержание

В книге киевского литературного критика и публициста Ефима Гофмана представлены статьи, написанные в разные годы. В статьях сборника затрагивается достаточно широкий круг тем: русская литература второй половины XX века; творчество современных авторов; диссидентские идеологические полемики 70-80-х годов; животрепещущие проблемы современной общественной жизни России и Украины. Три фигуры, занимающие особое место в сборнике, – Андрей Синявский, Варлам Шаламов, Юрий Трифонов. Их творчество и судьбы для автора книги являются не просто объектом исследования, но и предметом серьёзного и неформального многолетнего постижения, ставшего неотъемлемой частью жизни. А также – отправной точкой в осознании существенных исторических трансформаций, проявившихся ещё в 70-80-е годы, получивших развитие в постсоветские времена и оказавших определяющее непростое воздействие на судьбы интеллигенции.

Необходимость рефлексии. Статьи разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Андрея Синявского: стиль – категория, связанная с глубинными аспектами мировосприятия теснее, нежели идеология, и, соответственно, стилистические разногласия нередко бывают значительно важнее политических.

Закономерный и обоснованный характер носит итоговый тезис копелевской статьи: позиция Максимова-публициста – это «лишь вывернутая наизнанку сталинская идеология нетерпимости. Мёртвые хватают живых.

Но мы хотим верить, что жизнь преодолеет».

По сути дела здесь, в концовке, идёт речь о недостаточности и бесперспективности самой по себе формальной перемены идейных позиций (с советской – на антисоветскую, с коммунистической – на антикоммунистическую и т. д.) при условии, если остаётся незыблемой общая установка на нетерпимость. Любые изменения взглядов при таком раскладе сводятся к подобию вращения внутри одного и того же замкнутого круга.

Каким путём можно этот круг разомкнуть? В чём конкретно может состоять альтернатива любым непримиримым и догматическим поветриям?

Прямого ответа на эти вопросы в копелевском тексте не содержится, но ответ косвенный явно просматривается в ещё одном, ранее нами не упоминавшемся разделе статьи.

Раздел этот – эпиграф. Неожиданность его состоит в том, что, если обычно эпиграф носит подчинённый характер по отношению к основному тексту, то здесь он в содержательносмысловом отношении почти равноправен с авторским материалом статьи. Что же представляет собой содержимое этого раздела?

Одной из сильных сторон Копелева как писателя было его умение выразительно воспроизводить стилистику разговорной речи различных людей во всей её лексической самобытности, во всей неповторимости её фразеологического и интонационного строя. Именно таким способом, к примеру, рисует Лев Зиновьевич в своей автобиографической трилогии образы многих из тех, с кем его сводила судьба в разные годы жизни.

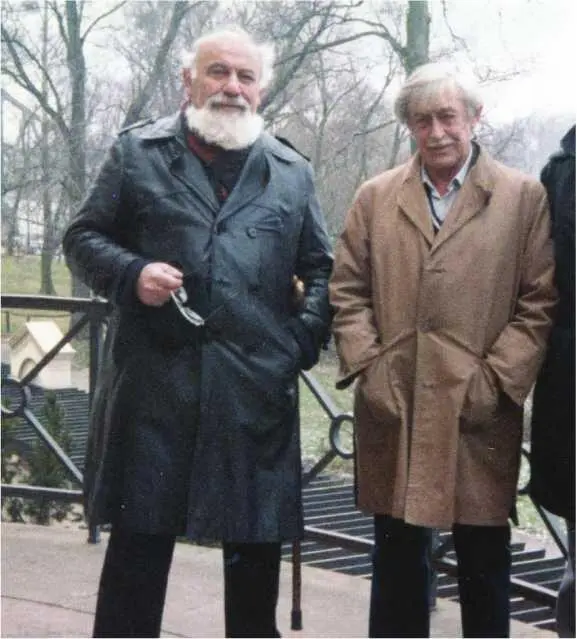

Лев Копелев и Виктор Некрасов. Германия, 1983 г.

Из личной коллекции В. Л. Кондырева

Точно так же и эпиграф к статье для «Синтаксиса» Копелев составил из устных отзывов четырёх [32]интеллигентных москвичей на выход «Саги». Содержание приведенных высказываний вроде бы разное. В то же время все они – будь то недоуменные реплики почитателей максимовской прозы 60-х годов, изумлённых скандальным уровнем выступления, до которого опустился солидный писатель; или возмущённый возглас участника правозащитной группы, обеспокоенного, судя по всему, уроном, который может нанести «Сага» мировой репутации диссидентского движения – носят чрезвычайно непосредственный, искренний характер. Они подобны звучащим живым голосам; и, судя по всему, это голоса людей по-настоящему независимых, неангажированных. Их внутреннюю свободу и противопоставляет Лев Зиновьевич предвзятости любых пропагандистских нормативов. Чувствуется, что надежды свои Копелев возлагал в первую очередь на таких людей, способных пропускать через себя: то есть, способных к самостоятельному и глубокому осознанию самых непростых общественных ситуаций, идеологических коллизий.

На этом мы могли бы поставить точку, если бы не один существенный вопрос: какое отношение имеют темы, затронутые нами, к обстоятельствам сегодняшнего дня?

Да, действительно, целый ряд конкретных аспектов достаточно давнего спора вроде бы остался в прошлом. Ни автора «Саги», ни его оппонентов, выступивших на страницах «Синтаксиса», давно уже, к сожалению, нет в живых. Учтём также, что в последние годы жизни Максимов пересмотрел некоторые из своих идейных установок. Более того, поставил свою подпись рядом с именами былых недругов Андрея Синявского и Петра Егидеса под коллективным текстом, дававшим оценку событиям октября 1993-го года и существенно отличавшимся по своей направленности от «Саги о носорогах». Интересным и показательным представляется, кстати говоря, что процитирована в этом документе и реплика одного из участников публикации «Синтаксиса», Бориса Шрагина, с горькой иронией парировавшего экстремистские призывы перевешать всех советских коммунистов: «А вас не смущает, что их 16 миллионов?» [33].

Дело, однако, не только (и даже – не столько) в конкретных аспектах рассмотренного нами исторического сюжета, в судьбах тех или иных конкретных личностей. Гораздо существеннее другое: и мировоззренческие, и интонационные тенденции, заявленные в «Саге», нашли своё продолжение в дальнейших эмигрантско-диссидентских полемиках, в бурных «перестроечных» дискуссиях рубежа 80-х – 90-х годов.

Думается, что не утратила своей актуальности основная суть рассмотренного конфликта и поныне. В ситуации, когда сознание мыслящей части современного российского общества всё основательнее, всё неуклоннее уходит от оглядки на идеологические нормативы, предлагаемые нынешней властью, и ищет альтернативные точки опоры, опыт публицистических полемик рубежа 70-80-х годов может оказаться весьма востребованным. Переломный, кризисный характер тогдашней общественной атмосферы во многом сопоставим со спецификой нашего времени.

Соблазн исступлённого мировоззренческого радикализма в такие переходные эпохи весьма велик

Есть, однако, основания надеяться на то, что не иссяк в современном российском социуме и иной дух, и иная тяга: тяга к восприятию и постижению насущных проблем времени во всей их сложности, во всём их объёме; тяга к правде и терпимости (если вспомнить название программной публицистической книги всё того же Льва Копелева). Именно ориентация на такие принципы может быть залогом подлинной продуктивности серьёзных общественных дискуссий.

2012–2013

Три рецензии

Чтобы состояться

О сборнике стихотворений Ирины Весы «Трофейный пейзаж»

С вызывающей внушительностью заявляют о себе реалии культуры на страницах нового поэтического сборника харьковчанки Ирины Евсы «Трофейный пейзаж». Названия художественных произведений, имена поэтов, режиссёров, музыкантов, мыслителей то и дело норовят здесь пробраться на текстовую авансцену

Описывая свой домашний книжный стеллаж, Евса не упускает возможности продемонстрировать нам некоторые конкретные томики, стоящие на нём: «Кенжеев и Цветков / и неполный Бродский». Воспоминание о «гарнизонном Казанове», схлопотавшем за свои шалости принудительный перевод из тёплой солнечной Слобожанщины в унылую северную глушь, вызывает у автора молниеносную литературную ассоциацию: «Этапом – от Бальбека Пруста до «Поединка» Куприна». Содержательный дружеский разговор с приязненной шутливостью именуется в тексте «шепотком о Шнитке или Башмете», и – напротив – назойливая соседская «дрель за стенкой» ехидно уподобляется музыкальной поп-звезде Ванессе Мей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: