Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Название:Необходимость рефлексии. Статьи разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Летний Садcf67edf4-c82c-11e6-9c73-0cc47a1952f2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98856-246-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ефим Гофман - Необходимость рефлексии. Статьи разных лет краткое содержание

В книге киевского литературного критика и публициста Ефима Гофмана представлены статьи, написанные в разные годы. В статьях сборника затрагивается достаточно широкий круг тем: русская литература второй половины XX века; творчество современных авторов; диссидентские идеологические полемики 70-80-х годов; животрепещущие проблемы современной общественной жизни России и Украины. Три фигуры, занимающие особое место в сборнике, – Андрей Синявский, Варлам Шаламов, Юрий Трифонов. Их творчество и судьбы для автора книги являются не просто объектом исследования, но и предметом серьёзного и неформального многолетнего постижения, ставшего неотъемлемой частью жизни. А также – отправной точкой в осознании существенных исторических трансформаций, проявившихся ещё в 70-80-е годы, получивших развитие в постсоветские времена и оказавших определяющее непростое воздействие на судьбы интеллигенции.

Необходимость рефлексии. Статьи разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шаламовской установке на разговор «со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчётливостью документа» соответствует и характер работы Есипова с архивно-документальным материалом, и его же историографические экскурсы. Находит свой отклик в книге и мысль Шаламова о плодотворности введения, подсаживания (по его формуле) в рассказ реальной детали, обретающей качество символа. Взять хотя бы неоднократно упоминаемую Есиповым, показательную для атмосферы эпохи «позднего реабилитанса» историю случайной встречи писателя с Молотовым в Ленинской библиотеке 60-х годов и неосуществлённого шаламовского желания «дать плюху» отставному функционеру-сталинисту.

Учтём, между тем, что современное читательское сознание склонно слишком прямолинейно интерпретировать шаламовский принцип: «до самой смерти мстить этим подлым сукам». Одно дело, когда речь идёт о Молотове или, скажем, о чекисте Борисе Гудзе, брате первой жены Шаламова (по его доносу писателя и арестовали в 37-м году). Бывали, тем не менее, и случаи отнюдь не добровольной, но принудительной вовлечённости в работу репрессивной машины. Взять хотя бы историю университетской студенческой кляузы, послужившей одним из обвинительных материалов при первом аресте Шаламова в конце 20-х. Среди подписавших её был, к несчастью, и молодой Муса Джалиль. Есипов, однако, в этом случае принципиально уходит от потакания конъюнктурно-разоблачительным установкам, воздерживается от осуждений в адрес поэта-героя, испившего до дна свою чашу страданий в гитлеровском застенке.

Так же сдержан и предупредителен Есипов, касаясь непростых обстоятельств личной жизни писателя: его двух несчастливых браков, отношений с позднейшими спутницами, бесповоротного отказа дочери от общения с Шаламовым. Учитывает автор книги и конкретные особенности каждой из ситуаций, и некоторые своеобразные черты шаламовского характера. Отдельного разговора требует фрагмент, касающийся Ольги Ивинской, пастернаковской возлюбленной, чья безответственность, проявленная в душевной сфере, стала едва ли не определяющей причиной отдаления Варлама Тихоновича от боготворимого им поэта. Как бы строго ни оценивал Есипов неприятную роль Ивинской в шаламовской жизни, не впадает он при этом в ханжество, отдаёт должное красоте, обаянию чувственности, исходившему от Ольги Всеволодовны и вызывавшему естественный отклик у натур творческих. Подобная позиция автора книги выгодно отличается от вердиктов, выносимых иными влиятельными мемуаристами пастернаковского круга, знающими лучше гения, кого ему выбирать в музы. Самое же главное: характеризуя отношение Шаламова к Пастернаку, Есипов делает сознательный акцент не на поздних ворчливых замечаниях писателя, но на переписке с Борисом Леонидовичем в 50-е годы, на предельно горячей влюблённости Шаламова в пастернаковские стихи, на его чуткости к поэтике и образному миру «Доктора Живаго». Не совсем справедливое разочарование в некоторых человеческих качествах великого художника было для Шаламова обратной стороной его поклонения Пастернаку, эмоции в данном случае изначальной и наисущественнейшей.

Совсем иной случай – отношения с Солженицыным (представленные в книге с обоснованной рельефностью и подробностью). Никаких восторгов по поводу этой фигуры со стороны Шаламова не было и в помине. Положительный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича» и кратковременное общение с его автором носили для писателя характер скорее ситуативный. Для Шаламова, рафинированного интеллектуала, чтившего эстетические традиции Серебряного века, пристально интересовавшегося творческими поисками 20-х годов, отчуждённо относившегося не только к почвеннической идеологии, но и к патриархально-крестьянскому жизненному укладу, чуравшегося любых назидательных установок (и придумавшего по этому поводу свою одиннадцатую заповедь: «Не учи»), феномен Солженицына был неприемлем на всех уровнях: психологическом, мировоззренческом, вкусовом.

Учтём, однако, что ни принципиальный отказ от дипломатичных реверансов в адрес Солженицына, «Архипелага ГУЛАГ» и диссидентов, ни непривычная для нынешнего читателя мысль о том, что Шаламов не стоял на антисоветских позициях, не являются для автора рассматриваемой книги дерзкой самоцелью. Подобные полемические моменты – лишь путь выявления глубинной причастности Шаламова к интереснейшей альтернативе общественного развития страны, намечавшейся в 60-е годы. Судя по всему, писатель искренне видел возможности гуманизации тогдашнего политического строя эволюционным путём, без всякой радикальной ломки. Органически не принимая нравов рыночно-меркантильного толка, Шаламов полагал, что социалистическая система может быть совместима с человеческими правами и свободами в их полном объёме. Уместно приводимые Есиповым слова писателя о том, что нам нужны не ледоколы , а свободная вода (то есть не манихейское обличительство, но словесность по-настоящему раскрепощённая, независимая от любых догм) отчётливо перекликаются со знаменитым тезисом Андрея Синявского о своих, не политических, а стилистических, разногласиях с властью (Солженицын в своём очерке о Шаламове не случайно укоризненно предъявляет такие переклички как компромат на писателя). Думается, что не только Шаламов и Синявский, но и Юрий Трифонов, сохранявший свою благородную авторскую бескомпромиссность в подцензурном пространстве, и Юрий Домбровский, волею судеб отчасти вытесненный в андеграундное поле, и Владимир Высоцкий, не деливший свою всенародную (!) аудиторию на «советские» и «антисоветские» когорты, и многие другие видные деятели культуры вполне готовы были к пути таких спокойных трансформаций.

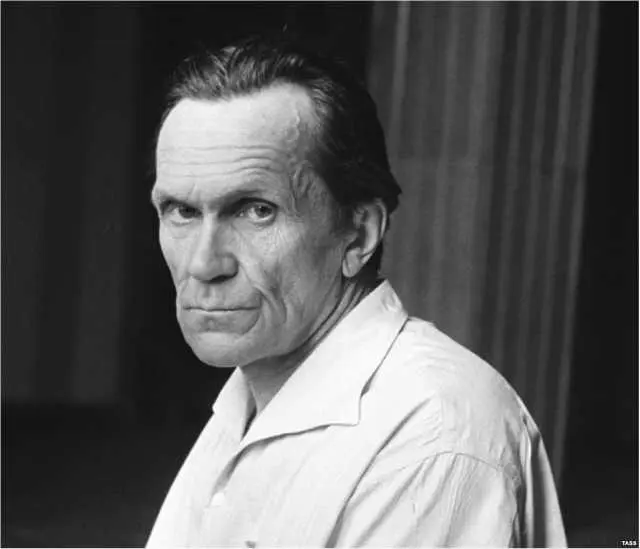

В. Т. Шаламов

Из фотоархива сайта shalamov.ru

Почему же не получилось? Понятное дело, что виновата маразмировавшая власть, упорно предпочитавшая накатанную колею запретительства и репрессий. Вместе с тем, свою долю ответственности за такую ситуацию несёт и «прогрессивное человечество» (как саркастически называл Варлам Тихонович некоторые тусовки диссидентской направленности), отвергавшее любые пути мирного диалога, зачастую вовлекая в свою борьбу тех представителей творческой интеллигенции, кто, подобно Шаламову, совершенно того не желал. В книге Есипова едва ли не впервые со всей откровенностью говорится о том, что породившее немало кривотолков письмо Шаламова в «Литературную газету» с отмежеванием от публикаций в «Посеве» и «Новом журнале» было не проявлением слабости, но принципиальным, пусть и внешне угловатым, жестом отстаивания своей неангажированности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: