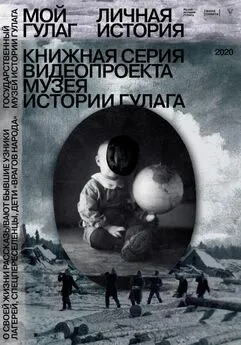

Мой ГУЛАГ. Личная история

- Название:Мой ГУЛАГ. Личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музей истории ГУЛАГа. Фонд Памяти

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113106-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мой ГУЛАГ. Личная история краткое содержание

Видеопроект существует в музее с 2013 года. За это время мы записали более 300 интервью в разных регионах страны — от Москвы до Магадана, провели съемки в Германии, Казахстане, Беларуси, Латвии и Литве. Весь записанный материал хранится в архиве Музея истории ГУЛАГа и доступен по адресу: mygulag.ru.

Мой ГУЛАГ. Личная история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

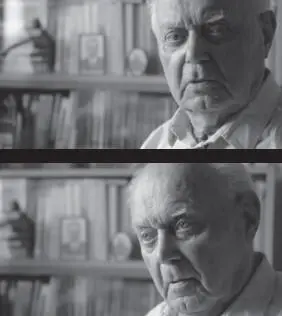

Однажды я где-то на участке был, мне по телефону позвонил начальник: «После работы в пять часов я тебя жду в моем кабинете». Подумал, случилось, наверное, что-то. Приехал в управление, он мне шепотом говорит: «Тебя сегодня вечером в КГБ вызывают». Пришел в КГБ, меня встречают, руку жмут. «Что такое?» — думаю. В кабинет начальника провели, посадили: «Ну, как вы устроились, как у вас дела?» Я говорю: «Да вот, работаю, живу». — «У вас, может быть, есть претензии какие-нибудь? Вам помочь надо в чем-нибудь? Теперь уже КГБ совсем другая организация. Вот я, например, окончил МГУ. Так что мы теперь совсем другие люди». Ну, я сижу, молчу, потом говорю: «Нет, у меня нормально пока все». — «Ну, вы в случае чего звоните, приходите, если вам что-нибудь надо будет». Ну ладно, думаю. «У нас есть сведения, что вы занимаетесь перепиской с заграницей, и не в одну страну вы письма пишете. Какая у вас цель, для чего вы это делаете?» Я говорю: «Я филателист с малых лет, с восьмилетнего возраста занимаюсь марками. В журнале “Филателия”, который я выписываю, прочел объявление о желающих переписываться за границей филателистах. Я и переписываюсь: пишу в Польшу, Румынию, во Францию и Югославию. А недавно и в Америку написал. Там у меня появился корреспондент, с которым я обмениваюсь марками: я ему высылаю наши, а он мне присылает американские. Вот и все!» — «Да-а, ну тогда понятно-понятно, хорошо. Вы знаете, в газете “Правда” появилась большая статья на целую страницу об архиепископе Иоанне Сан-Францисском, он бывший князь». Я говорю: «Я знаю этого человека». — «Ах, вы с ним знакомы?!» — «А как же, знаком. Вот как раз марками я с ним и занимаюсь». Познакомился я с ним в Берлине, у него был храм, он был тогда архимандритом, и я в этот русский храм несколько раз ходил. «Ну, и какой он человек?» Я говорю: «Мне понравился, очень хороший, образованный человек. Он сам и стихи пишет, у него труды есть и философские, и религиозные». — «Но вот в “Правде” большая статья, оказывается, он приезжал в Испанию в 1935 году, встречался и вербовал наших военнопленных, чтобы они ехали на Запад». Я говорю: «Может быть, он там и бывал, но как он мог вербовать? Предлагал, может быть, чтобы им туда переехать, если они хотят, конечно. В это я поверю. А так, — говорю, — вранье написано в газете, потому что я этого человека знаю».

Мои родственники постоянно мне твердили: «Напиши прошение на реабилитацию!» Я им отвечал: «Принципиально не пойду на это дело!» Я не понимал: ну почему я должен писать? Раз я буду писать — это значит, я прошу. А почему я должен просить, если я не виноват? Обо мне они знают больше, чем надо, — я ж сидел, все досконально известно: что я, где я был, что делал. Они должны сами это сделать. Так я и не пошел получать документы на реабилитацию. А случилось это после 1991 года, уже советская власть кончилась. Однажды я пришел домой, и жена мне говорит: «Из военкомата приходили, попросили какую-нибудь твою фотографию, я дала маленькую». Я в недоумении: почему и зачем из военкомата? Дня через два-три снова жена говорит: «Тебя не было, пришли из военкомата, принесли книжку — реабилитированный». Реабилитация полная, все в порядке. Вот только почему из военкомата? Может быть, они так сказали, а сами пришли из другого места. Может и такое быть.

Виталий Беликов

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Украины и Беларуси немецкая власть проводила политику насильственного угона подростков и молодежи на принудительные работы в Германию, а также в присоединенные к Третьему рейху страны Европы. В Германии таких рабочих называли «остарбайтеры» (восточные рабочие). Условия жизни и работы были крайне суровыми. Как правило, остарбайтеры жили в лагерях при заводах и фабриках. Рабочий день длился 12 часов, шесть дней в неделю. Труд оплачивался по ставкам втрое меньшим, чем немецким рабочим, оплата была рассчитана таким образом, чтобы ее хватало только на скудное питание, одежду и предметы первой необходимости. Нередко остарбайтеры работали в сельском хозяйстве и жили на ферме. В конце войны более пяти миллионов советских граждан, принудительно вывезенных в Третий рейх, вернулись на родину. Уже в первые послевоенные годы наметилось явное ужесточение карательной политики, направленной главным образом против тех, кто по разным причинам общался или сотрудничал с неприятелем. Бывшие остарбайтеры не были исключением. Они, как и Виталий Беликов, находились под пристальным наблюдением сотрудников госбезопасности. Любые воспоминания и расска зы о жизни в Германии могли быть расценены как антисоветская пропаганда и становились серьезным поводом к аресту и осуждению рассказчика по статье 58–10 УК РСФСР на срок до 10 лет заключения в лагерях. Эта статья часто превращала людей, весьма далеких от политики, в политических заключенных.

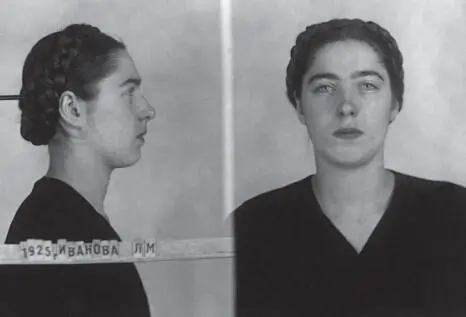

ЛИДИЯ ИВАНОВА

Интервью записано 4 октября 2014 года.

Режиссер Мария Гуськова.

Оператор Денис Гуськов.

Лидия Михайловна Иванова родилась в 1925 году в городе Электросталь. В восемь лет вместе с семьей переехала в Москву. Отец работал электриком во Всесоюзном институте авиационных материалов, мать была портнихой. В 1943 году юная Лида получила должность делопроизводителя в местном райисполкоме. В 1947 году подруга Рита познакомила ее с иностранцами, приехавшими по делам в Москву. Знакомство было непродолжительным: несколько походов в театр и ресторан, о которых она вскоре забыла. Однако через несколько лет этот эпизод послужил поводом для ареста. В 1950 году Лидия Михайловна была приговорена к пяти годам ИТЛ и отправлена в Потьму (Мордовия). В лагере работала на добыче торфа, а затем — на швейном производстве. Сразу после смерти Сталина, весной 1953 года, Лидия Михайловна была освобождена и вернулась домой, в Москву. Реабилитирована в 1964 году.

Мы с родителями жили в Москве в Спасоналивковском переулке, на Большой Полянке. Папа работал в ВИАМ — Всесоюзном институте авиационных материалов, занимался электрикой. У него вообще много патентов на всякие изобретения. Мама была портнихой, шила на дому. Мы с братом погодки: я 1925 года, а он 1926-го. В семье были великолепные отношения. Я в доме не слышала ни одного грубого слова, даже слово «дурак» не звучало. У нас была идеальная семья — взаимопонимание, уважение. Детство хорошее. Во дворе было много детей. Мы жили на Полянке в двухэтажном доме с печным отоплением. И была терраса вдоль всего дома. Там ставили самовар и собирались все соседи. Песни пели, женщины вспоминали молодость, как они в Александровском саду с горок катались. Как-то все запросто. В 1937 году у нас в доме одного арестовали, он в НКВД работал. Все шептались: «Ой-ой-ой». У него остались дочка и сын. В общем, он не вернулся — это я знаю точно. Наверное, расстреляли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/1071089/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16.webp)