Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поначалу выпуск опытных партий азотистого иприта был налажен в НИИ-42 в Москве и к 1939 г. было произведено 10 т [107]. А в плане 3-й советской пятилетки на химкомбинате в Березниках значилось строительство специальной установки мощностью 2,5 тыс. т/год.

В 1940 г. в Ленинградском ГИПХе был разработан технологический способ получения СОВ, структурно сходного с трихлортриэтиламином. Это был его фторный аналог — трис-(β-фторэтил) — амин.

Энтузиазм в создании новых средств химического нападения был столь велик, что 5 июля 1934 г. в боевых испытаниях на полигоне в Кузьминках ОВ, действующегоне через легкие, а только через кожу (шифр нового ОВ — ГИМ-3), участвовали два члена правительства — нарком обороны К. Е. Ворошилов и нарком тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе. В тот день 320 кг нового ОВ были вылиты с самолета на бреющем полете из четырех ВАПов [199]. Само это ОВ изготовил завод № 51 (Москва). Через 10 минут после начала эксперимента значительная часть животных, одетых в противогазы, погибла (5 лошадей, 14 собак и 15 кроликов), остальные пали позже. Организаторы заключили, что противогазы против этого ОВ бесполезны и что собаки и лошади чувствительнее к нему, чем кролики. ОВ было рекомендовано к постановке на вооружение.

Со всем этим принятым на вооружение и материализованным в виде запасов химическим богатством первого поколения Красная армия вступила в мировую войну. В течение войны советские запасы химоружия резко возросли. А потом все эти запасы — довоенные и созданные в годы войны — «исчезли» и «не найдены» химическим генералитетом до наших дней. В послевоенные годы работы велись лишь с немногими ОВ из числа вышеперечисленных.

4.8. Второе поколение смертельных ОВ (ФОВ)

Боевая «эффективность» ОВ нервно-паралитического действияочевидна. Считается, что одного кг этого ОВ достаточно, чтобы вызвать смерть миллиона человек [752]. Попытки использования в Красной армии нервно-паралитических ОВ предпринимались очень давно. Во всяком случае, еще в плане Химкома при РВС СССР на 1924–1925 гг. значились лабораторные изыскания по поиску ОВ, «действующего на центральную нервную систему». Однако до практических дел дошло лишь в послевоенное время, да и то не без опыта специалистов Германии. Исторически этот советский поворот восходит к событию 23 декабря 1936 г. в Германии. В тот день химик Г. Шрадер (Gerhard Schrader) синтезировал табун — ФОВ, которое на деле оказалось, по существу, первым ОВ второго поколения. Потом в Германии были найдены еще более мощные ФОВ — зарин и зоман. И Советская армия решила наполнять свои химические закрома этими средствами нападения. Мысли советских военных насчет привлекательности этих ФОВ были вписаны в документ, который определял развитие советской экономики на 1946–1950 гг.: «эти новые вещества являются весьма ценным новым классом ОВ, которые по своим физико-химическим свойствам являются стойкими, однако по методам применения могут быть квалифицированы как нестойкие» [432].

Действительно, новые ФОВ обладают несколькими принципиальными особенностями. Во-первых, они способны специфически нарушать нормальное функционирование нервной системы людей с появлением судорог, переходящих в паралич. Во-вторых, ФОВ вызывают поражение через кожу, а не только через органы дыхания. В-третьих, ФОВ имеют физико-химические характеристики, которые благоприятны при боевом использовании, — они представляют собой жидкости с очень низкими температурами замерзания и достаточно высокими температурами кипения. И, в-четвертых, эти вещества обладают высокой стабильностью и хранимостью, а также допускают диспергирование с помощью взрывчатых веществ, термической возгонки и распыления из различных устройств. С точки зрения боевого применения два ФОВ обладают стойкостью — зоман оказался СОВ, сравнимым по этому свойству с люизитом, а V-газ как СОВ значительно превысил стойкость обычного серного иприта.

В Советском Союзе послевоенный промышленный выпуск ФОВ нервно-паралитического действия связан с деятельностью двух химических заводов — завода № 91 в Сталинграде (Волгограде) и вновь построенного в 60–70-х гг. химкомбината в Новочебоксарске (Чувашия). Экспериментальные партии ФОВ выпускали не только опытный цех завода № 91, но также опытные заводы ГСНИИОХТа (Москва) и его филиала в Вольске (Саратовская обл.).

Однако до промышленного выпуска дело доходило не всегда.

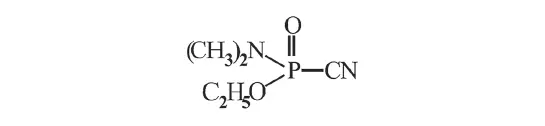

Синтезированный в 1936 г. в Германии табун (XXII) — этиловый эфир диметиламида цианфосфиновой кислоты — поначалу рассматривали как пестицид. Однако в результате токсикологических исследований проф. Вирта он вскоре был переведен в разряд первого ОВ второго поколения, поражающего центральную нервную систему и действующего как через органы дыхания, так и через незащищенную кожу [753]. Завод «Аноргана Верк ГМБХ» по производству табуна мощностью 1000 т в месяц, а также по его снаряжению в химические боеприпасы был построен в 1939–1942 гг. в Дихернфурте-на-Одере близ Бреслау (ныне Бжег-Дольны близ Вроцлава) [10]. Тот завод был обнаружен Советской армией в начале 1945 г., и все его технологическое оборудование было немедленно перевезено на завод № 91 (Сталинград) в надежде организовать собственное производство [428]. Однако оно так организовано и не было — увлеклись зарином.

Табун (XXII)

Табун (шифр армии США — GА, шифр армии Германии — Tabun, Trilon 83) — бесцветная жидкость с приятным фруктовым запахом. Затвердевает при низкой температуре (–48 °). Поражает центральную нервную систему и действует как через органы дыхания, так и через незащищенную кожу Смертельная концентрация 0,3 мг/л при экспозиции 1 мин. Попадание на кожу 50–70 мг/кг капельно-жидкого табуна приводит к смертельному отравлению. Медленно гидролизуется водой. Гидролиз ускоряется в щелочной среде. Продукты гидролиза токсичны [6].

В Советском Союзе синтез табуна был осуществлен полковником К. А. Петровым (ВАХЗ им. Ворошилова) в конце войны после получения первых данных о новом секретном ОВ Германии (gelan, trilon 83) [753]. Впоследствии им были синтезированы родственные соединения с большей, чем у табуна, токсичностью [754]. Трофейный табун был поставлен на вооружение вскоре после войны и прошел в армии боевые испытания во всех видах боеприпасов. Во всяком случае, еще в 1950 г. был издан даже специальный приказ по ХИМУПРу за № 0079, касающийся лечения пораженных табуном. Однако промышленность получала задания на выпуск иных ФОВ, более «эффективных».

Идея использования в военных целях зарина (XXIII) — фторангидрида изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты, — который по ингаляционной токсичности примерно в пять раз превысил табун, также возникла в Германии [7, 10]. Она была материализована на заводе «Аноргана Верк ГМБХ» в Дихернфурте-на-Одере в виде опытной установки, хотя монтаж основного оборудования заринового цеха к моменту захвата завода Красной армией (вместе с оборудованием) закончен не был [428]. Тогда же, в годы войны, благодаря разведчикам, эта идея перекочевала в Советский Союз. Первоначально события развивались благоприятно. В конце 1943 г. зарин был синтезирован группой академика А. Е. Арбузова (Казань) [202] — крупнейшего советского специалиста в области химии фосфорорганических соединений [34, 725].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: