Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

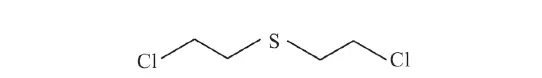

Боевой путь серного иприта (XX) — β,β-дихлордиэтилсульфида — начался в 1917 г. на полях сражений Первой мировой войны [10]. Обладание этим немецким «королем газов» всегда было голубой мечтой руководителей Красной армии. Неудивительно, что именно с выпуска первой промышленной партии иприта, состоявшегося в Москве в 1924 г. [370], началось советское промышленное производство ОВ.

Иприт (XX)

Иприт (шифр армии США — mustardgas, HD, армии Германии — Lost, армии Франции — Yperite, армии Японии — Yellow № 1, Красной армии — вещество № 6702) — стойкое ОВ кожно-нарывного и общетоксического действия. Технический иприт — маслянистая жидкость коричневого цвета с запахом чеснока или горчицы. Плавится при 14,5 °. Для понижения температуры замерзания смешивается с люизитом. Концентрация пара Сmax 20 составляет 0,625 мг/л. Жидкий иприт эффективно просачивается через ткани, картон, тонкую резину. Быстро впитывается в кожу, кирпич, бетон, необработанную древесину, старые масляные покрытия. Очень плохо гидролизуется.

Поражает организм в виде пара, аэрозоля или капель. Обладает скрытым периодом действия (смерть от летальной дозы может наступить в течение суток). Легкое поражение глаз наступает при концентрации 0,001 мг/л через 30 минут, при больших концентрациях зрение может утрачиваться. Вдыхание пара и аэрозоля приводит к воспалению верхних дыхательных путей, сухому кашлю, бронхиту. При средних поражениях смерть наступает в течение месяца. Тяжелые поражения заканчиваются смертельным исходом через 3–4 дня. Первые признаки поражения кожи — зуд, жжение, покраснение. При более высоких дозах — отечность, образование мелких пузырьков. В дальнейшем пузырьки сливаются и прорываются с возникновением язв. Смертельная доза при действии через кожу — 70–80 мг/кг веса. Иприт способен к кумулированию. Ферментный яд. Обладает мутагенным действием. Противоядий за весь XX век создать не удалось [6–8].

С учетом боевых свойств иприта были в Красной армии и более широкие намерения. При исследовании, выполненном в ИХО в 1928/1929 гг., оказалось, что бромный иприт несколько более токсичен, чем обычный на основе хлора. В ИХО была получена партия бромного иприта, однако он оказался много дороже обычного серного иприта и перспективы не имел [70]. В целом аналоги иприта (фторный, бромный, селеновый), как написал М. Н. Тухачевскому начальник ВОХИМУ в 1934 г., «практической ценности для использования в РККА не имеют». Тем не менее споры армии и промышленности в отношении различных видов иприта, а также качества основного (серного) иприта шли непрерывно, и в феврале 1932 г. армия потребовала даже «выделения специального завода или опытных цехов для выполнения опытных заказов по заданиям ВОХИМУ» [376]. Во всяком случае в ГСНИИОХТе много лет велись работы по созданию технологии выпуска кислородного иприта с ориентацией на производство на химическом заводе № 96 в Дзержинске, и они были прекращены лишь в 1960 г. [158, 750].

Летняя рецептура на основе серного иприта была принята на вооружение 5 августа 1927 г. [78]. Его предназначали для «поражения живой силы, заражения местности, материальной части противника с целью нанесения потерь и сковывания его действий». Армейских военачальников привлекала возможность длительного заражения местности с использованием иприта [185]. Предполагалось применять его с помощью авиации, артиллерии, минометных частей и наземными химическими войсками. Поначалу РВС СССР предназначал иприт для снаряжения 122-мм снарядов полевых гаубиц (с добавлением 5 % треххлористого мышьяка — для образования облачка во время разрыва).

Производство серного иприта ( XX) — это показатель способности страны к химической войне против противника, а не против своих рабочих. Однако организовать это высокотехнологичное и не очень дорогое производство советской рабоче-крестьянской промышленности оказалось не под силу. Да и организовать выпуск с помощью немецких «друзей» в 1924–1927 гг. также не удалось [668, 672]. Приведем несколько вех из драматической истории иприта на советской земле.

Из-за идеи удешевления в предвоенные годы было решено выпускать не более дорогой, но более качественный иприт Мейера, а только дешевый и низкокачественный иприт Левенштейна. Между тем в нем всегда содержалась избыточная сера, так как при получении в реакции использовалось не одно вещество (двухлористая сера), а смесь двух веществ — монохлористой серы S2Cl2 и двухлористой серы SCl2 (CH2=CH2 + SnCl2 ⇒ Sn(CH2CH2Cl)2).

Сырье при получении иприта Левенштейна было самым простым — обыкновенный винный спирт (источник этилена), обыкновенная комовая сера и обыкновенная поваренная соль (источник хлора). Более того, руководители и проектанты так увлеклись удешевлением, что исключили из его технологической цепи перегонку конечного продукта, которая позволяла бы иметь сравнительно качественный иприт с более длительным сроком хранения (впрочем, это и неудивительно: необходимый для перегонки вакуум в те годы в Советском Союзе достигать просто не умели и не смогли до самого конца Второй мировой войны).

Что до других способов продления сроков хранения низкокачественного иприта Левенштейна, то с выпадением серы советские химики пытались бороться в основном с помощью добавок стабилизаторов (акридина и др.) [748]. Продолжалось это много-много лет, впрочем, без успеха. В Германии о плохой хранимости советского иприта хорошо знали, а вслед за ними знали и в США [34].

Тот факт, что советский иприт изначально делался по плохой технологии, имел тяжелейшие последствия [182]. И на секретной «ипритной» конференции, которую ВОХИМУ провел 3–6 апреля 1931 г. [180], были точно сформулированы многие недостатки ориентирования на иприт Левенштейна: серой забивались аппаратура и коммуникации в цехах на заводах-производителях, что требовало их частых остановок для ремонта; в армии сера забивала отверстия в наземных и авиационных устройствах, использовавшихся для боевого распыления иприта; на армейских складах такой иприт хранился чрезвычайно плохо и его все время приходилось уничтожать; тара из-под иприта была всегда загрязнена свободной серой вперемежку с ипритом, и методов очистки найдено не было… И тем не менее, несмотря на негодность такого иприта для ведения серьезной химической войны, конференция (на самом деле — руководство ВОХИМУ) приняла иное (нерациональное) решение: «при существующем положении дел мы должны в ближайшее время базировать нашу мобилизационную мощность на методе Левенштейна» [180]. Ошибочное решение было переплавлено в реальные планы, и производства иприта по Левенштейну были подготовлены на заводах Чапаевска, Сталинграда, Дзержинска, Березников, Москвы, Сталиногорска (Новомосковска). Оно активно осуществлялось в годы войны на первых четырех заводах (табл. 28).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: