Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мышьяковистый водород (шифр армии США — SA, армии Германии — Trilon 300) — бесцветный газ с запахом чеснока. Тяжелее воздуха в 2,69 раза. Температура кипения –55 °C. С воздухом образует взрывоопасные смеси. При вдыхании зараженного воздуха вызывает общее отравление организма, поражая кровь и центральную нервную систему. Действует на кровь и нервную систему, поражая преимущественно центральную нервную систему. Признаки поражения (после периода скрытого действия, который колеблется от двух часов до суток): головокружение, головная боль, общая слабость, озноб, сопровождаемые тошнотой и рвотой. В тяжелых случаях смерть наступает через 2–8 суток. Опасны концентрации выше 0,1 мг/л, которые при вдыхании воздуха в течение 5–10 минут вызывают отравления тяжелой степени, а в течение часа — смертельный исход [7, 9].

В феврале 1929 г. проф. Флюри, военно-химический специалист Германии, делясь своим многолетним опытом работы с арсином, известил советских гостей, что «для создания высокой концентрации потребовались бы горы вещества» [675]. Работы в СССР, однако, были продолжены. Весной 1929 г. в плане работ ИХО РККА значилось «дальнейшее изучение и получение ОВ (мышьяковистый водород), не задерживаемых существующими противогазами».

А в июле 1930 г. начальник ВОХИМУ написал в Институт высоких давлений (Ленинград) о необходимости «срочно приступить к проработке вопроса о получении мышьяковистого водорода». Укажем попутно, что в письме ставился и вопрос о необходимости проработки вопроса о получении тетраэтилсвинца, который был необходим для той же цели — пробития вражеских противогазов [196]. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, отметим, что тетраэтилсвинец, высокая токсичность которого известна с 1924 г. [9], многие годы находился в боевом резерве советского ВХК (его до самого конца XX века готовили в Дзержинске в качестве вещества для повышения октанового числа моторных топлив). Полный отказ от использования тетраэтилсвинца в России произошел лишь в XXI веке.

Летом 1930 г. уральское отделение Гинцветмета получило заказ на 1 т сплава As+Mg [70]. И в дальнейшем прошло много событий. Даже несмотря на неудобства (слабая устойчивость сплава по отношению к влаге, необходимость сравнительно высоких концентраций), в Красной армии проявляли интерес к арсину многие годы. В августе 1936 г. на ЦВХП были выполнены полевые испытания AsH3в качестве химоружия. Оказалось, что в полевых условиях это ОВ вдвое токсичнее фосгена [167]. А в 1940 г. ХИМУ РККА уже дало заказ на изготовление в промышленности большой партии. Впрочем, как ни хотелось армии, до постановки этого ОВ на вооружение дело, по существу, так и не дошло.

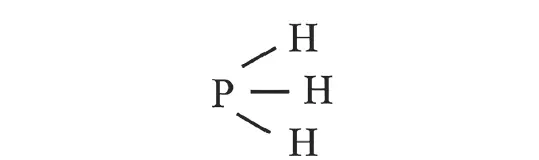

Использованием в качестве ОВ фосфористого водорода (XVIII) — фосфина — Советская армия занялась в послевоенные годы в связи с желанием иметь в запасе ОВ, способное поджигать шихту противогаза противника (на эту роль испытывали не только соединения фосфора, но также бора, кремния, мышьяка; в частности, была испытана смесь фосфина с пентабораном [158]). Так появилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 17 апреля 1957 г., определившее практические действия в исполнении ГСНИИ-403 в Москве и химзавода № 91 в Сталинграде (где велись опытные работы по выпуску фосфина и наполнению им химических боеприпасов) [197]. И никто в те дни не вспомнил даже про ожидавшийся вскоре скорбный юбилей — князь Суздальский и Киевский и основатель Москвы Юрий Долгорукий был отравлен как раз за 800 лет до того будничного постановления. Это случилось 15 мая 1157 г.

Фосфористый водород (XVIII)

Фосфористый водород — бесцветный газ с запахом чеснока или тухлой рыбы, в 1,17 раза тяжелее воздуха. Температура кипения –87,8 °C. Мало растворим в воде. Нарушает обмен веществ и поражает центральную нервную систему. При вдыхании возникают головокружение, головная боль, одышка, слабость, рвота. В тяжелых случаях наблюдаются расширение зрачков и потеря сознания. Смерть наступает через несколько дней вследствие отека легких и паралича сердечной мускулатуры. Смертельная концентрация — 1,5 мг/л при 10-минутной экспозиции [7, 9].

Армия отказалась от исследовательских и технологических работ по поджиганию шихты противогазов противника лишь в 1959 г. — с появлением зарина у военных химиков появилось много других забот [158, 197].

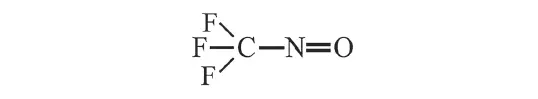

Были найдены и иные классы ОВ, способных «пробивать» противогазы. Особенно эффективным из них был, пожалуй, трифторнитрозометан (XIX), изучение которого началось во второй половине 30-х гг. в НИИ-42 [158, 159, 189, 200, 728].

Трифторнитрозометан (XIX)

В начале Отечественной войны была предпринята попытка организовать производство трифторнитрозометана на заводе № 761 в Березниках в надежде на преодоление — в случае химической войны — немецких противогазов. В 1944 г. на полигоне в Шиханах была испытана боевая эффективность этого ОВ (была произведена 1 т). Армия заключила, что трифторнитрозометан — это мощное средство химического нападения, от которого вероятный противник не имеет защиты (сохранявшаяся после прохождения противогазовой коробки токсичность равноценна токсичности хлора без противогаза) [189].

Опытный выпуск трифторнитрозометана происходил и в послевоенные годы в Москве в НИИ-42 (нынешнем ГСНИИОХТ). В частности, 7 апреля 1956 г. постановлением СМ СССР ему было поручено снарядить низкокипящим трифторнитрозометаном партию авиахимбомб типа БГ-250-НК для испытаний. Тем же постановлением планировалось даже возведение на химзаводе № 752 (Кирово-Чепецк) цеха по выпуску трифторнитрозометана. И эта идея нашла воплощение в семилетнем плане на 1959–1965 гг. Предполагалось создать мобилизационные мощности на заводе № 752 к 1 января 1963 г. — 2000 т/год. Заполнять трифторнитрозометаном предполагалось два боеприпаса: авиабомбы БГ-250НК и реактивные снаряды МГ-24 [200]. В 1955–1960 гг. ОВ находилось на вооружении армии [159]. Однако после начала выпуска зарина УНХВ распорядилось в марте 1960 г. прекратить работы с трифторнитрозометаном [158].

В 1949–1950 гг. в НИИ-42 был найден и изучен гексафторазометан — еще один представитель из числа ОВ, способных преодолевать противогаз [728].

4.7. Первое поколение смертельных стойких ОВ

Среди СОВ Красная/Советская армия больше всего предпочитала такие ОВ кожно-нарывного действия, как иприт и люизит. Были и активные попытки использования трихлортриэтиламина (азотистого иприта) и его фторного аналога, многочисленных аналогов обычного иприта (бромистого, фтористого и селенового) и люизита (например, бромистого), этилдихлорарсина (дика), а также пфификуса — немецкого изобретения, состав которого руководство Красной армии выпытывало у военных руководителей Германии много лет и выпытало — в рамках «дружбы» [678].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: