Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что до более качественного (технически) и более приемлемого в хранении иприта Мейера (S(CH2CH2OH)2 + 2HCl ⇒ S(CH2CH2Cl)2 + 2H2O), то вопрос этот вставал неоднократно — и в связи с предвоенным «ипритным» сотрудничеством с Германией [672], и в рамках попыток наладить выпуск иприта Мейера на заводах Москвы [390], Сталинграда [432] и других городов. Однако осуществлен он так и не был — сдерживали сиюминутные соображения о затратах. И экономия этих денег обернулась проигрышем при хранении иприта. Хотя специалисты Германии еще в 1929 г. предупреждали своих советских коллег по химической войне — запасать и хранить надо не иприт, а сырье тиодигликоль для его изготовления [675].

Вопросы экономики на ипритном фронте в 1933 г. выглядели так. Капитальные затраты на 1 т (годовую) иприта Левенштейна составляли 350–400 руб., тогда как в случае иприта по Мейеру они повышались до 2500 руб. [410]. И в 1940 г. эта тенденция сохранилась. Цена 1 т иприта Левенштейна составляла 989 руб., а иприта В. С. Зайкова — 966 руб. В то же время цена 1 т иприта по Мейеру составляла в 1940 г. 2125 руб. [190]. И это решало все. Во всяком случае, автор доклада о сравнительных достоинствах всех ипритов сделал в марте 1940 г. такой вывод: «Наиболее технологически освоенными и одновременно наиболее экономичными являются способы получения иприта по Левенштейну и Зайкову, на которые поэтому и следует главным образом ориентировать массовое производство иприта» [190].

Лишь к 1958 г. в Советском Союзе была разработана, наконец, технология выпуска иприта, в процессе которого использовалась только двухлористая сера SCl2 и который позволял получать долгохранимый иприт [434, 451, 749]. Было, однако, уже поздно — настала эпоха зарина. С тем ипритом послевоенного изготовления наша армия имела дело вплоть до XXI века — он закончился в ноябре 2003 г. (остались только смеси с люизитом).

Для повышения боевой эффективности серного иприта активно искались его смесевые рецептуры, в том числе вязкие [286] и зимние.

Вязкие ипритные рецептуры (ВИР) типа ВИР-6 и ВИР-9 обсуждались еще в 1934 г. — они обладали стойкостью на местности до 5 суток [83]. Рецептура ВИР-16 была испытана в 1936 г., а ВИР-Б-2 — в 1937 г. [183]. После больших зимних испытаний авиахимбоеприпасов 1938–1939 гг. [246] рецептура ВИР-16 была рекомендована для снаряжения ХАБ-15. Перед самой войной появились новые результаты в создании ВИР.

Более пяти лет было потрачено на разработку ВИР на основе дефицитного льняного масла (рецептура ВИР-Б-2). Однако, хотя к 1939 г. все получилось, на вооружение она поставлена не была как из-за больших потерь иприта при изготовлении (до 30 %), так и из-за потерь самого масла. В том же 1939 г. была закончена отработка рецептуры ВИР-Д на основе дивиноля — отхода производства синтетического каучука. Однако лопнула и эта идея, поскольку выпуск каучука удалось усовершенствовать настолько, что от отходов опаснейшего дивиноля смогли просто избавиться. Впрочем, решение нашлось все в том же производстве синтетического каучука, чей побочный продукт в виде так называемого мягкого каучука и стал, наконец, источником вязкости иприта. Опытная партия вязкой рецептуры ВИР-МК на мягком каучуке была изготовлена в 1940 г., и испытания оказались удачными. В октябре 1940 г. КО при СНК СССР принял эту рецептуру на вооружение и разрешил развернуть к марту 1941 г. мощности на существовавших заводах по выпуску рецептуры ВИР-МК на 15 тыс. т/ год [112].

В 1935 г. были проведены испытания зимних рецептур СОВ. В 1936 г. был испытан зимний иприт в дихлорэтане. Рассматривались и растворы иприта в керосине, нефти и т. д. [508]. Однако серьезный прорыв в создании зимних ипритов произошел тогда, когда В. С. Зайков начал испытания ипритов, где сырьем служил не этилен (CH2=CH2), а этилен-пропиленовая смесь (CH2=CH2 + CH2=CH-CH3). В 1937 г. им в НИИ-42 был получен иприт из концентрированной смеси этилена и пропилена, а также смеси монохлорида и дихлорида серы [421]. В 1938 г. зимний (этилен-пропиленовый) иприт с содержанием моносульфида 85 % был испытан. А по результатам летних испытаний в Шиханах незамерзающий иприт В. С. Зайкова был рекомендован к принятию на вооружение для снаряжения ХАБ-25 и ХАБ-500. В целом опытами 1937–1939 гг. с зимней рецептурой с соотношением этилена-пропилена 60:40 была подтверждена ее эффективность и возможность боевого применения при температурах до –30 °C, а в смеси с люизитом (75:25 по объему) — до –50 °C [421]. Появилась и соответствующая инструкция [184]. Выпуск низкозамерзающего иприта В. С. Зайкова был налажен в Сталинграде, Дзержинске, Чапаевске. Его масштабное производство в годы войны осуществлялось на заводе № 96 в Дзержинске (табл. 28).

Изыскивались и специальные смесевые рецептуры ОВ на основе иприта. Так, в 1932 г. решением от 27 февраля РВС ввел на снабжение рецептуру Р-16 — смесь иприта с дифосгеном (50:50), которую должна была применять штурмовая авиация «в зимних условиях взамен применяемого в летних условиях чистого иприта» (температура замерзания — от –100 до –120) [90]. Однако серьезный прорыв возник лишь после появления смесевой рецептуры на основе иприта и люизита.

В СССР рассматривали три конкурирующих ОВ одного типа на основе мышьяка — дик (этилдихлорарсин), метилдихлорарсин и люизит. Была выпущена 1 т дика в полупроизводственных условиях и испытана смесь дика с ипритом из ВАПа в зимних условиях. Опыты с метилдихлорарсином были проведены зимой в химснарядах. Однако в условиях дефицита мышьяка выбор пал на люизит [70, 187].

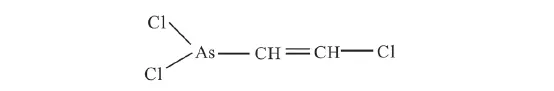

Люизит (XXI) — β-хлорвинилдихлорарсин (α-люизит) — был предложен в качестве ОВ кожно-нарывного действия в 1918 г. Автор — W. Lee Lewis из химической лаборатории Католического университета г. Вашингтона (США) [734]. В том же году люизит оказался на вооружении армии США, однако был снят с вооружения еще до окончания Второй мировой войны [7]. Так что к началу реального химического разоружения США не обладали запасами боеприпасов с люизитом [724]. А Германия пришла к концу войны без запасов люизита [743]. И еще в 1929 г. ее специалисты не советовали нашим военным химикам заниматься люизитом [675].

Люизит (XXI)

Люизит (шифр армии США — M-1, L, армии Германии — Lewisite, армии Японии — Yellow № 2, Красной армии — вещество № 17702) — мышьякорганическое стойкое ОВ кожно-нарывного и общеядовитого (нарушение внутриклеточного углеводного обмена) действия.

Технический α-люизит (в основном это наиболее токсичный трансизомер) — жидкость с характерным запахом, напоминающим запах герани. Замерзает при температуре от –10 ° до –15 °. В летнее время стойкость α-люизита на открытом месте определяется одними сутками, в лесу — до 2–3 суток, зимой — до недели. Легко гидролизуется водой с образованием токсичного β-хлорвиниларсиноксида.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: