Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С самого начала активных работ с химоружием не прекращались усилия по созданию ОВ, способных пробивать противогаз «вероятного противника».

В первую очередь это касается окиси углерода и ее металлических производных ( карбонилов металлов). Токсичная окись углерода (угарный газ) легко проникает через пористые материалы, в том числе через активированный уголь в противогазах, однако в США еще в 1922 г. был принят на вооружение гопкалит, позволявший освобождать воздух от окиси углерода. Из множества карбонилов металлов — источников окиси углерода — военные проявляли интерес к двум жидкостям — пентакарбонилу железа Fe(CO)5 и тетракарбонилу никеля Ni(CO)4. Оба вещества легко разлагаются с отщеплением окиси углерода и сравнительно несложны при получении [6].

В Советском Союзе эти карбонилы металлов прошли долгий боевой путь. Еще в 1924 г. Химком просил проф. А. Е. Фаворского изготовить по 100 г карбонилов никеля и железа для проверки их в качестве ОВ для «пробивания» противогаза. В 1928 г. в связи с отсутствием производственной базы в СССР ВОХИМУ закупило 30 кг карбонилов металлов заграничного происхождения (в смеси с другими веществами — чистые карбонилы металлов зарубежные фирмы не поставляли), однако серьезных опытов так и не развернуло [465]. Происхождение денег на ту бессмысленную покупку очевидно: в 1928 г. на июльском пленуме ЦК ВКП(б) И. В. Сталин-Джугашвили не скрывал, что политика советской власти по отношению к крестьянству предполагала тогда нечто вроде введения дани, изъятие которой было необходимо для финансирования ее (власти) затрат.

Бесперспективность окиси углерода в качестве боевого ОВ была известна советским специалистам — еще в 1929 г. им сообщил об этом проф. Флюри из Германии [675]. Не поверили. И дело было продолжено.

Работать с карбонилами металлов было непросто. В частности, карбонил железа при температурах ниже 130 ° применен в боевых условиях быть не мог — скорость выделения окиси углерода была слишком мала для создания ее боевых концентраций. Вообще же лишь в летнее время в течение месяца создаются подходящие условия для боевого применения карбонила железа в качестве ОВ.

Пентракарбонил железа (Fe(CO)5) — желтоватая жидкость. Температура кипения +102,7 °C, замерзания –20 °C. При нагревании до 200 °C разлагается с образованием железа и окиси углерода. Под действием воздуха разлагается на окись углерода и окись железа. Нерастворим в воде, хорошо растворим в большинстве органических растворителей. Сильно ядовит при вдыхании, введении внутрь или всасывании через неповрежденную кожу. Вызывает острый отек легких независимо от пути введения. Доза 1,75 мг/кг смертельна для кроликов. Картина отравления сходна с картиной отравления от окиси углерода. Окись углерода — кровяной яд (соединяется с гемоглобином с образованием карбоксигемоглобина, обладает кумулятивным действием) [9, 745].

Серьезная проверка возможностей боевого применения карбонила железа была выполнена в 1934 г. Тогда начальник вооружений Красной армии М. Н. Тухачевский издал приказ о проведении боевых испытаний партии в 6 т пентакарбонила железа, изготовленной отечественной промышленностью. Летом были проведены опыты по газопуску из БХМ на полигоне в Шиханах, в процессе которых были определены условия по созданию боевой концентрации (на глубину 1000 м на фронте в 1 км в течение 20 минут необходимо было расходовать 1,5 т ОВ). Одновременно на инженерном полигоне РККА были выполнены опыты по струеметанию кандидата в ОВ по окопам с собаками в противогазах и по инженерным сооружениям с работающими фильтрами. Во всех опытах защита была «пробита» — животные получили ожидаемые поражения [746].

Тем не менее в целом пятилетняя работа с карбонилом железа не привела к ожидаемым результатам. И в сентябре 1935 г. в НИХИ было констатировано: «учитывая, что пятилетняя работа… не дала положительных результатов в смысле реального преодоления противогаза в боевых условиях, считать необходимым на данном этапе работу по карбонилу прекратить» [205]. Тем не менее в конце 1937 г. директор московского химзавода № 51 докладывал в ХИМУ о полной готовности произвести для армии 1 т пентакарбонила железа [746].

Не будет лишним подчеркнуть, что сами работы по применению Fe(CO)5 в качестве ОВ не пропали даром, изменилась лишь их нацеленность. Через много лет Fe(CO)5 оказался в числе ОВ, намечавшихся для использования в террористических целях ведомствами, которые этим занимались. В Советской армии предписывалось использовать его в качестве диверсионного яда, если нужно отравить источники питьевой воды противника. У спецслужб он также считался штатным ядом и находился на вооружении из-за того, что очень удобен в использовании и практически незаметен для выявления впоследствии. Главное же состоит в том, что человека, отравленного Fe(CO)5 насмерть, не отличить от задохнувшегося бытовым угарным газом («Газета. Ru», 9 февраля 2005 г.).

В послевоенные годы была попытка наладить выпуск тетракарбонила никеля Ni(CO)4 на заводе в Чапаевске по заданию 9-го управления МВД СССР [747]. Однако вскоре жизненные пути карбонилов железа и никеля разошлись. Вся информация о Fe(CO)5 была засекречена, в отличие от так и не «проявившего себя» Ni(CO)4. В этом легко убедиться, заглянув в широко известный в советских научных кругах справочник [745]. В нем описание Fe(CO)5 занимает полстраницы и не сопровождено явными научными ссылками, тогда как токсикологии Ni(CO)4 посвящено более трех страниц и текст снабжен богатым справочным аппаратом, в том числе советским. Террористическое прошлое Fe(CO)5всплыло в связи со случившейся 3 февраля 2005 г. подозрительной гибелью премьер-министра Грузии З. Жвании, который будто бы отравился угарным газом (окисью углерода; «Газета. Ru», 9 февраля 2005 г.).

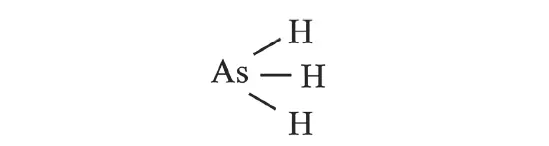

Среди других ОВ общеядовитого действия, к которым проявляла интерес Красная/Советская армия в надежде на использование для боевых целей, укажем два газа — мышьяковистый водород (AsH3, арсин) и фосфористый водород (PH3, фосфин). Особенно привлекателен был арсин, способный пробивать все известные в 1930-е гг. общевойсковые противогазы [196].

Идея боевого применения мышьяковистого водорода (XVII) — арсина — получила развитие не сразу, так как в Советском Союзе еще не существовало производств металлического магния и металлического мышьяка, которые были необходимы для его выпуска (сплав As+Mg в атмосфере взаимодействует с водой с выделением AsH3) [70, 196]. Первые опыты по выяснению боевых возможностей арсина были выполнены в 1926–1927 гг. на полигоне в Кузьминках. Впрочем, без положительных результатов.

Мышьяковистый водород (XVII)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: