Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основное положительное качество канальных систем — возможность перегрузки топлива во время работы реактора; основной конструктивный материал — графит — относительно доступен. Первоначально среди преимуществ была возможность наработки оружейного плутония, она давно прекращена. Важнейший недостаток — в отсутствии защитной оболочки.

Ядерная энергетика СССР (России) и мира, в том числе США начиналась на канальных реакторах: Первая АЭС мира в Обнинске, затем Ленинградская, Курская, Смоленская, Чернобыльская. На Чукотке подобные аппараты малой мощности (Билибинская АЭС) успешно используются для производства электроэнергии и тепла в регионе с суровым климатом.

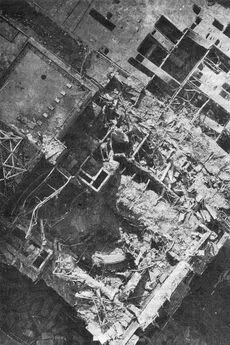

Трагическое сочетание конструктивных недостатков и нарушений режима эксплуатации привели к самой крупной в мире радиационной аварии на АЭС — Чернобыльской. Авария выявила ряд проблем, которые частью уже решены, некоторые требуют решения. В последние годы были выработаны и осуществлены технические решения, позволившие устранить на всех действующих энергоблоках недостатки их конструкции, наиболее существенно повлиявшие на возникновение, развитие и масштабы атрии.

Физики не единодушны относительно будущего РБМК. По мнению специалистов, можно создать (и они создаются) водографитовые энергоблоки, обладающие повышенной безопасностью. В истории известны примеры “закрытия” даже целой отрасли из-за неудачного стечения конкретных обстоятельств, по сути никак не отражавших истинное состояние отрасли. Так, в СССР кончило свои дни воздухоплавание из-за катастроф на дирижаблях “Победа” и “Комсомольская правда”. В одном случае, полагаясь на действительную легкость управления, лихач пилот решил перед девушкой полетать в овраге и зацепился днищем о дерево. В другом — на летящем к челюскинцам дирижабле перед самым полетом сменили экипаж ради мерцавших “звездочек”. Недостаточно зная трассу, они врезались в гору.

В работу атомного реактора заложена физическая теория, согласно которой при наборе мощности и разогреве рабочих стержней нейтронный поток должен расходоваться, уменьшаться и на определенном уровне как бы сам себя тормозить. Это называется отрицательным коэффициентом реактивности (при эффективном коэффициенте размножения нейтронов, равном 1 реактор находится в критическом состоянии, то есть его мощность постоянна во времени). При положительной реактивности мощность реактора возрастает (надкритическое состояние), при отрицательной реактивности мощность убывает (подкритическое состояние), в аппаратах типа ВВЭР отчетливо проявляется отрицательный коэффициент реактивности. У РБМК был возможен положительный коэффициент реактивности. Иными словами, в какой-то ситуации аппарат был способен себя разогнать.

...Высокая температура внутри реактора вызывала горение графита. Над аппаратом образовалась тепловая колонна в основном из водяного пара. В ней содержались такие осколки деления, атомных ядер, то есть выброс был радиоактивным. Считается, что вначале в атмосферу попал, в основном, йод-131 — короткоживущий изотоп, распадающийся через восемь дней. Но был еще йод-132, -133, -135, живущие еще меньше, а также другие “мотыльки”. Следом в значительном количестве появились изотопы цезия, стронция, плутония и др.

— Нет оправдания самой возможности возникновения положительного коэффициента реактивности и, в частности, конкретному факту его появления при введении стержней СУЗ из крайнего верхнего положения.— Это мнение бывшего министра атомной энергетики Н.Ф. Луконина, опытного атомщика, в прошлом СИУРа (старший инженер по управлению реактором), директор Ленинградской и Игналинской АЭС, на которых действуют РБМК. — Ведь известно, что когда увеличивается паросодержание, то оно сопровождается и увеличением реактивности, увеличением мощности аппарата. Когда на ЧАЭС мощность стала нарастать, и оператор нажал кнопку аварийной защиты, чтобы заглушить реактор, люди действительно не знали, что этого делать нельзя. Трудно даже представить, что ЭТО можно повторить!

Луконин мог так рассуждать — ведь он получил “опыт” Ленинградской, где положительный коэффициент реактивности однажды себя проявил, хотя дело и не дошло до катастрофы. Но это не стало достоянием персонала других АЭС. На ЛАЭС, действительно, опытный СИУР при верхнем положении стержней СУЗ не нажал бы кнопку “АЗ-5”, если знал об этом коварном свойстве аппарата. Он стал бы медленно, по 4 стержня, вводить в активную зону и не довел бы дело до мощного всплеска положительной реактивности. Но на ЧАЭС такой ситуации не ожидал никто. “АЗ-5” нажал Леонид Топтунов — молодой СИУР, один из операторов за пультом управления.

— А я считаю, что старший инженер-оператор, нажавший кнопку “АЗ-5”, сработал в этом случае даже лучше, быстрее, чем автоматика. Автоматика независимо от его желаний сама должна была “нажать на эту кнопку”. Во всяком случае, от этого реактор не должен взрываться, — ответил на мой вопрос о качестве работы эксплуатационников в марте 1988 г. Г.А. Шашарин (до мая 1986 г. он был заместителем министра энергетики и электрификации СССР и курировал атомную энергетику. После аварии был смещен с этого поста, возглавлял отдел, а теперь Международное хозяйственное объединение “Интератомэнерго”). — Персонал станции винят за ошибки в проведении испытаний. Но если возможность возникновения аварии будет зависеть от ошибок персонала, то атомной энергетике вообще не должно быть места в человеческой цивилизации. Человек устает, он способен ошибку повторить. И сознание этого факта справедливо вызывает недоверие населения, даже может дискредитировать саму идею атомной энергетики. Физическая природа реактора, конструкция энергоблока в целом, автоматика — не должны допускать аварию.

Прежде в подобных ситуациях, при попытке аналогичных испытаниях на другом энергоблоке ЧАЭС при самопроизвольной остановке энергоблока система защиты не давала возможности их закончить. Блок останавливался, испытания срывались. И это нормально: при любых неправильных действиях или дефекте аппарата он должен в сложной ситуации просто останавливаться, заглушаться. Но четвертый блок не остановился, а операторы хотели до конца выполнить программу. Должны они были этого добиваться? Мнения разделились.

Мнение наладчика А.П. Завального:

— Никакие, даже ошибочные действия персонала, не должны аварийные стержни останавливать, когда реактор сам пошел в разгон. Стержни просто обязаны за 3-4 секунды аварийно самостоятельно опуститься и заглушить ядерную реакцию. Но они сработали. Когда же аппарат за три секунды увеличил свою мощность в тысячу раз, то мини-взрыв неизбежен, тут и дополнительные стержни не помогут. Все аварийные системы энергоблока должны автоматически сработать по команде системы аварийной защиты. Чтобы этого достичь, другие защиты, то есть ограничители, должны быть отключены, иначе нет эксперимента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)