Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дозиметры — дозиметрами. Но не раз случалось, что “партизаны” зимой скидывали бушлаты под машины и с утра до ночи латали технику — бывало, без запасных частей, нужных ключей, других инструментов — лишь бы поставить машины на ход к весне. И ставили! Даже списанную. Обеспечение техникой было неважное, хотя Чернобыль все получал по первому требованию. Но самосвалы, погрузчики, грейдеры — фактически все “светили”, их надо было быстро списывать и заменять новыми — не напасешься.

Любовь Ивановна Анисимова приехала в Чернобыль с оперативной группой Госкомгидромета СССР в первые послеаварийные дни в качестве младшего научного сотрудника прикладной географии. Но она оказалась в межправительственной группе по оценке радиационной обстановки при Правительственной комиссии летом и осенью 86-го, а это позволяло видеть многое, находясь ежедневно в гуще событий.

Рисовали карты, сводили данные по радиационной обстановке. Молодую женщину берегли, не пускали дальше с. Копачи (в трех километрах от станции), поскольку сама по себе дорога на станцию и обратно в г. Чернобыль обходилась в 1 бэр. Поэтому ей приходилось помимо работы с картами “лишь” провожать ученых на станцию.

— Поражал героизм людей. Наши офицеры никогда солдат не посылали, старались всю “грязную” работу выполнять самостоятельно — ведь они, специалисты по ядерной безопасности, понимали, на что идут. Сначала это были ученые из Москвы, потом к ним добавились и украинские. Это был массовый героизм, хотя иногда встречались и трусы, например, наш водитель сбежал, но таких — единицы.

Но, возможно, еще больше поражают Любовь Ивановну судьбы этих людей: не повезло практически всем. Возвратившись героями, они оказались по сути не нужны никому: ни своим коллегам, ни даже государству. Все мы помним реальную ситуацию застоя: хорошо работающий создает нежелательный фон для бездельников и карьеристов, поэтому лучше всего от него избавиться. Многие чернобыльцы были вынуждены уйти с работы, а равноценную по интересам находят с большим трудом. Даже к орденам почти никого из них не представили. Все это вызывает горечь, осознание своей ненужности обществу. В действительности они обществу жизненно необходимы, но им об этом не говорят. Большинство вернулись больными, кто — больше, кто — меньше; больны их послечернобыльские дети, в постоянном скрытом стрессовом состоянии пребывают семьи, да и они сами.

В Чернобыле женщин-ликвидаторов было мало, соответственно мало для них и свободного жилья. Анисимова жила с дезактиваторщицами, бывшими припятчанками. Ее поразили пустые глаза этих женщин, не знавших, куда именно в Крым отправили отдыхать их детей, где находятся мужья (“где-то видели в зоне, в другой смене”). Люди с опустошенной душой.

— Меня постоянно мучит мысль, что все, кто коснулся Чернобыля, его гнет будут нести до конца жизни, боясь за свое здоровье, теперешних детей и детей их детей, хотя объективно уровень радиации сейчас, в 96-м и не очень велик. Проблема Чернобыля уже не остра, для нашего народа, для государства ее как бы и нет больше, хотя объективно она существует. Но в подсознании прошедших зону, жителей пострадавших территорий, она будет пульсировать независимо от “глобальных” обстоятельств: “Все от Чернобыля" — даже у тех, кто грамотно оценивает ситуацию, не преувеличивая опасность. У ликвидаторов плохие кровеносные сосуды, у многих болят ноги, суставы, проявляются признаки раннего, то есть “радиационного” старения. Эта психологическая заноза делает чернобыльские последствия более сложными, чем последствия Афганистана или Вьетнама для американских солдат. Чернобыльский синдром. И он будет психологически довлеть даже после того, как уйдет это поколение чернобыльцев. Поэтому внимание общества, государства к ликвидаторам — не просто проявление гуманизма. Это — показатель здоровья самого общества.

Однажды загорелся “грязный” лес. Поблизости были военные — тоже призывники, или попросту — “партизаны”. Бросились они на этот пожар с тем, что попало под руку — били огонь своими же бушлатами, лопатами, ветками, топтали ногами. А потом сами “звенели” на дозконтроле. Глупо? Величайший из мудрецов древности Аристотель, живший 1350 лет назад, который и сегодня во многом воспринимается, как наш современник, говорил: “Конечно, мужество не бывает вовсе без страсти и порыва. Только этот порыв должен исходить от разума и быть устремлен к прекрасному”. Да, мудрость его за многие века не померкла: эти люди понимали, ради чего рисковали: горящий лес разнес бы радионуклиды с дымом и пеплом на большие расстояния. Конечно, если рассуждать с теперешних позиций, то даже рыжий лес по сравнению с открытым реактором внес бы относительно небольшой вклад в общий радиационный фон. Тогда же любая дополнительная радиация воспринималась как враг №1. С этим сталкивались, выполняя буквально любую работу в чернобыльской зоне.

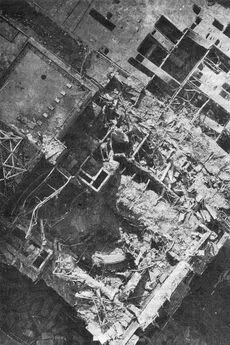

Обстановка была настолько сложной, что грамотное и даже просто смелое организационное или техническое решение помогало защитить людей от лишних доз буквально во всех случаях. Ну, взять хотя бы одно из таких решений — необычные бетонные работы у подножья четвертого энергоблока: сто тысяч квадратных метров поверхности земли машинами с дистанционным управлением покрывали полуметровым слоем сухой бетонной смеси и поливали водой. Бетон — неплохой изолятор радиоактивности. Сколь возможно, смесь выравнивали бульдозерами. Следом за дело вновь принималась радиоуправляемая техника. А сверху для верности еще положили бетонные плиты.

Но так полно использовать радиоуправляемую технику удавалось редко. А работы, между тем, абсолютно все требовали скорости, точности и профессионализма. Оттого-то более или менее сложные операции выполняли в основном профессионалы — физики, эксплуатационники, энергостроители, грамотные дозиметристы. Этим, между прочим, главным образом объясняется и отказ в ответ на многочисленные письменные предложения добровольцев из всех уголков Советского Союза.

Профессионал быстрее и грамотнее выполнит работу. Он умеет грамотно вести себя с радиоактивными веществами и не пытается “брать врага” штурмом, кавалерийским налетом. А ведь был и такой случай. Один генерал личным примером, пренебрегая техническими средствами, в Чернобыле в начале мая 86-го повел солдат “в бой” (?!) на площадке АЭС по кускам графита. Надо ли это комментировать? Надо ли объяснять важность обучения новичков, особенно молодых ребят осторожности и профессиональным навыкам не только в момент реальной опасности?

Именно в самый опасный, первый период пришлось выполнять широкомасштабные работы по ликвидации последствий аварии, притом на открытой местности, да еще на территории АЭС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)