Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К сожалению, как основное средство для измерения и определения обстановки в зоне их практически не применяли — все эти технические средства имеют пока лишь опытно-промышленное значение, использовать их могут только специалисты, а не обычные гражданские дозиметристы или солдаты. Пользовались ими в основном работники ИАЭ. А в 1989 г. и эти разработки приостановились: в зоне начался спад радиационной активности. Те, кому следовало бы организовать серийное производство, похоже, успокоились и потеряли к нему интерес. Но в институт вскоре продолжили работы по созданию уникальных приборов и устройств с фантастически сложными рабочими возможностями.

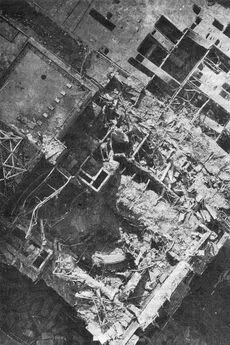

Волков говорил о принципиальной необходимости технических способов для получения сведений, в том числе и о состоянии разрушенного реактора.

— У меня не выходит из памяти картина: солдату говорят, что за 10 секунд он должен на лопате вынести кусок твэла с крыши (об этом у нас будет отдельный разговор. Л.K.). Ведь это — непростительно. Наши солдаты — это будущее народа, его генофонд. Почти все дистанционно управляемые роботы на кровле потерпели фиаско. Вот рыжий робот из ФРГ вышел из строя стазу. А потом его, “валютную ценность”, вручную снимали с кровли и, конечно, пооблучались. Профессионализм всегда эффективнее голого энтузиазма.

В.Г. Волков подбирает сравнительный материал о том, как схожие проблемы решаются у нас и “у них”, чтобы использовать опыт в процессе текущих ремонтов на атомных станциях. Необходим большой набор робототехнических средств. “Мы в институте пытались сами делать нужных роботов. Но до радиационно стойких пока не дошло, ищу организации, способные выполнить такую работу...”

А в 86-м вся жизнь этой зоны, а в первое время кое в чем и целой области подчинялись правилам, определенными дозиметристами чернобыльских служб. На земле и с воздуха они брали пробы для анализа по нескольку раз в день.

Знания о радиационной обстановке были необходимы при работах на ЧАЭС, при строительных и монтажных работах, при дезактивации территории, административных зданий и жилых домов. На их основе внутри или вне зоны разрешали или запрещали работать; оценивали качество воды для питья, а часто запрещали населению выходить на пляжи. На основе данных дозиметрических приборов определяли тогда и определяют сейчас ход процессов внутри разрушенного энергоблока. Словом, такие знания были жизненно необходимы всем.

“Смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством” — эти слова принадлежат М. Сервантесу, автору незабвенного “Дон Кихота”. Умелому и страх помогает побеждать в опасности, тому в истории немало примеров. Но, прежде всего, следовало защищать от радиации самих чернобыльских героев.

...Через месяц после аварии профессор B.C. Кощеев говорил мне: “Крайне важно унифицировать средства и методы защиты от радиации для всех категорий работающих в зоне. Неоднородность радиационной топографии требует ее обобщающего анализа высокого класса, не ограничиваясь единичными замерами. Только совместными усилиями медиков, гидрометеорологов, метеорологов, физиков можно объективно оценивать состояние воздушной и водной сред и разрабатывать правильную тактику. Здесь собрался большой коллектив людей, объединенных одной целью: помочь Чернобылю. Но этот коллектив необходимо правильно организовать в санитарно-эпидемическом плане, чтобы при большой скученности соблюдались элементарные правила общежития. Это — задача служб Минздрава, и они прислали достаточно специалистов для этой цели. Здесь работает и большая группа ученых-медиков. Они изучают нынешнее положение и сопоставляют его с доаварийной обстановкой. Их цель — оценить максимально допустимые нагрузки на организм и с помощью биохимических, биофизических методов научиться управлять этими нагрузками на клеточном уровне”. — Нормально сформулированная задача на перспективу, достойная академика — и действительно, B.C. Кощеев вскоре был вполне заслуженно избран членом-корреспондентом АМН СССР.

Однако в тот момент на территории 30-километровой зоны требовались оперативные меры более узкого и конкретного характера, те самые, что B.C. Кощеев обозначил в начале: унифицировать средства.

Летом 86-го на всесоюзной выставке под стеклом витрины Института биофизики АМН СССР оказались выставлены такие обыденные, так хорошо всем в зоне знакомые респираторы “Лепесток”. Даже само их появление среди новейших средств атомной техники вызвало удивление. Оказывается, простенький кусочек чем-то пропитанной марли на проволочном каркасе завоевал признание мировой науки благодаря своей надежности. Без “лепестков” пребывание в чернобыльской зоне просто невозможно представить. Говорят, что эти респираторы призваны не пропускать в дыхательные пути до 99% радиоактивных веществ, содержащихся в пыли и воздухе.

“На советских специалистов, совершенно очевидно, не произвела впечатления практичность защитной одежды иностранных фирм, которую они испытали, — поделился впечатлениями главный редактор журнала “Ньюклеар Инджиниринг Интернэшнл” (Великобритания) Джеймс Варли в своей статье “Репортаж из Чернобыля”, что называется, по свежим следам, по возвращении из СССР. — Один костюм западного производства вызвал смех у людей, знакомых с реальностями решения проблем, вставших в Чернобыле. Однако сейчас они говорят, что в СССР решена проблема производства специального снаряжения для работы в условиях крупных ядерных аварий”.

Действительно, иностранные фирмы предлагали многослойные и очень громоздкие пластиковые скафандры, в которых не очень-то удобно двигаться, а тем более работать. А на той выставке в Москве Институт биофизики АМН СССР представил серию компактных и удобных пластиковых костюмов со шлемами и системами охлаждения..., так и не вошедших в серийное производство.

Обычно в зоне ЧАЭС кроме марлевых “лепестков” для защиты органов дыхания надевали хлопчатобумажные костюмы, тапочки или закрытую обувь на толстой подошве — вот и все. При не слишком высоком фоне они действительно выполняли свою роль. Если работа выполнялась в относительно не очень грязных условиях, костюмы и обувь заменяли раз в десять дней. Но иногда она служила не больше часа.

В не слишком суровых условиях невидимый, неощутимый и потому как бы несуществующий враг у некоторых вызывал эйфорию и бесшабашную храбрость. У молодых солдат расхаживать без “лепестков” было чуть ли не признаком отваги.

Особую проблему для дезактивации создала площадка открытого распределительного устройства перед зданием электростанции с ее опорами, гирляндами изоляторов и сетью проводов. Подстанция оказалась на пути радиоактивного облака и была очень грязна. Здесь работали военные под руководством специалистов из УС ЧАЭС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)