Александр Лепехин - Почти не придуманные истории

- Название:Почти не придуманные истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - Почти не придуманные истории краткое содержание

Предлагаем вашему вниманию несколько зарисовок из нашего общего прошлого, основанных на исторических документах.

В книге использованы фотографии экспонатов Киреевского краеведческого музея и из коллекции А.Н. Лепехина, а также архивов и интернет. Рисунки А. Гусельникова, В. Свешникова, гравюры из книги А.В. Висковатова.

Почти не придуманные истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сначала дедиловские рудознатцы встретили иноземцев и их вопросы насторожено, но затем, почувствовав родственные души, разговор пошел более оживленно. Немцы выясняли, как они ищут руду и рассказывали, как это делают в Германии. Наши рудознатцы с интересом слушали и наматывали на ус.

На следующий день немцы и наши рудознатцы, уже без московских людей и воеводы, вышли в поле за реку Шиворонь и Олень и начали искать залежи руды. Наши при помощи ивового прутика в виде рогатки и другими народными средствами. Немцы – при помощи каких-то мудреных устройств, ям и анализируя попадающиеся минералы. Ну, в общем, общими усилиями обнаружили большие залежи руды. Сейчас на этом месте проходит улица Чехова города Киреевска. Решено было строить здесь шахту по немецкой технологии.

Немцы говорили, какой нужен будет материал. По команде воеводы его привезли. Иноземцы вместе с нашими плотниками определили, как будут строить ствол шахты.

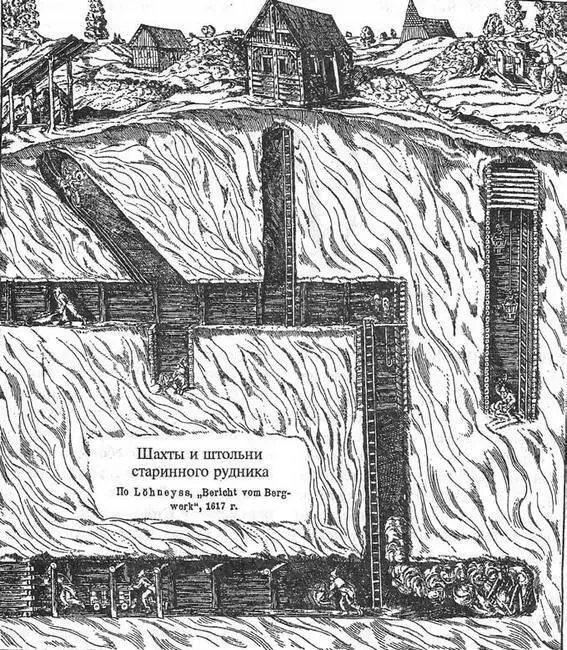

Дело пошло. Копали колодец, собирали сруб ствола, делали сверху подъемный механизм. Сначала дело спорилось, но чем глубже продвигались строители, тем было все труднее и труднее. Пот заливал глаза, не хватало воздуха. Во время перерывов внизу ствола разжигали небольшой костер. Нагретый воздух устремлялся вверх, а свежий, богатый кислородом, спускался вниз.

Долго ли коротко ли докопались до рудного пласта и начали его ковырять при помощи кирок и кувалд – болд. Затем от ствола в стороны начинали копать горизонтальные коридоры – выработки, которые по шахтерски называются штреки. Чтобы избежать обвала в тоннеле, стены и потолки которых укреплялись бревнами, которые назвались крепи.

Сначала штреки были небольшими и не высокими, и добытую руду к стволу подтаскивали на волокушах, а потом подвозили на тачках или телегах. Потом штреки стали делать побольше и по ним руду возили на лошадях. Эти лошадьми управляли специально обученные люди – коногоны.

Самая популярная песня среди шахтеров, это старая песня про коногона. Во время Великой Отечественной войны ее переделали на военный лад про танкистов.

Но вернемся в 17 век. Проветривали шахту также как и дудку. От ствола копали небольшой тупиковый тоннель – штрек и разводили там костер. Все изменилось, когда появилось электричество и электронасосы. С их помощью стали делать системы вентиляции в шахтах.

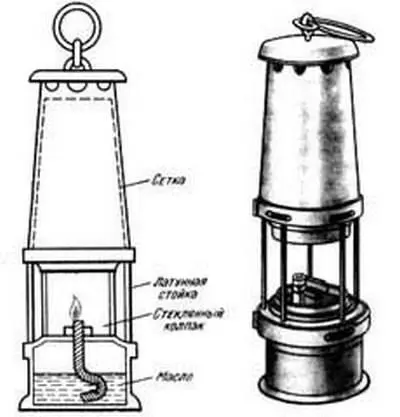

Но в шахтах был и остается коварный враг шахтеров – газ метан. Он где больше, где меньше выделяется из породы и скапливается в штреках и при малейшей искре взрывается, вызывая обрушения перекрытий и пожары. За завалами могут оставаться люди и к ним пробиваются, рискуя жизнью, шахтерские аварийно-спасательные команды. На земле трудно потушить пожар, а глубоко под землей, это может казаться невозможным, но люди все равно сражаются с ним до победы. Ведь их помощи ждут их товарищи, отрезанные от мира обвалившейся породой.

Для профилактики таких взрывов сегодня сделано очень многое. Есть и датчики, и автоматические устройства. Электрооборудование делается так, чтобы никакая искра не могла попасть наружу. Но первым безопасным шахтным осветительным устройством была шахтерская лампа. Она была так хитро сделана, что к горящему фитилю снаружи поступал кислород, а метан туда не проникал. Много жизней спасла та простая шахтерская лампа.

Руду в Киреевске добывали до середины 20 века. Во время Великой Отечественной войны, когда в наши места пришли немцы, рудник и шахты Дедиловского района взорвали, при отступлении немцы уничтожили все, что еще оставалось. После освобождения нашего района от фашистских захватчиков наших людей не надо было уговаривать ударно трудиться. Все как один работали с полной отдачей и в кратчайшие сроки все шахты и рудник были восстановлены и начали давать продукцию, делать свой вклад в разгром ненавистного врага.

Сегодня почти все шахты по Тульской области закрыты и только горы пустой породы, которые называют «терриконы», напоминают о былой трудовой славе и трудовых подвигах наших предков.

Кузницы и кузнецы

Всю ребятню Дедилова, словно магнитом, к себе притягивали большие деревянные сараи, стоявшие за огородами, подальше от жилых домов. Они там стояли от греха и пожара подальше. В этих сараях происходило что-то таинственное и даже несколько зловещее. Над теми сараями круглый год курился дым и зимой, и летом там работали полуголые люди в больших кожаных фартуках. Они колдовали над раскаленными полосами металла, который освещал их сосредоточенные лица, придавая им еще большую серьезность и загадочность.

Ребят туда не пускали. Вернее им разрешали постоять в проеме дверей, а те, кому не хватало места, наблюдали за происходящим через щели в стенах. Каждый из ребят хотел участвовать в этом завораживающем процессе. Но взрослые были категоричны в своих отказах.

В этих сараях размещались кузницы. Посередине сарая стояла колода, а к ней была прикреплена наковальня. Рядом с наковальней стояла кадка с водой. У стены стоял выложенный из камня большой постамент, а на нем почти всегда костром горел древесный уголь. Чтобы он горел жарче к постаменту, он называется горн, была приделана интересная конструкция в виде двух досок положенных друг на друга и обитых по периметру кожей. Эта конструкция называется меха. Когда доски разводили и кожа между ними натягивалась, вовнутрь образовавшегося пространства входил воздух, а когда доски опять сводили, то воздух выходил из небольшого сопла. Струю воздуха направляют на огонь и он, получив свежего воздуха, горит жарче и быстрее нагревает полоску металла до нужной температуры. Тут же лежит необходимый мастеру инструмент: щипцы, разные молотки и приспособления. Мастера, которые там работали, называются кузнецами. Им помогают подмастерья, в основном это молотобойцы.

Кузнецами становились не какие-то специальные заезжие люди, а местные стрельцы, казаки, пушкари, у которых обнаруживался талант к этому нелегкому и красивому ремеслу.

Процесс ковки был таков. Кузнец клал кусок металла в горн, махами раздувал огонь и ждал, пока металл не нагреется до красного каления. Затем быстро брал его щипцами и клал на наковальню. Одной рукой держал щипцы, а в другой у него был небольшой молоток. Им он ударял в нужное место по раскаленному куску металла и тут же по этому месту бил большим молотом молотобоец. Так кузнец показывал, куда надо бить. Если бить молотом больше не нужно, то кузнец бил плашмя молотком по наковальне. Когда изделие было готово, то его бросали в кадку с водой, где оно быстро остывало, при этом закаливаясь, то есть становилось тверже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: