Александр Койре - Этюды о Галилее

- Название:Этюды о Галилее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785444820247

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Койре - Этюды о Галилее краткое содержание

Этюды о Галилее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

это доказывается следующими доводами 97:

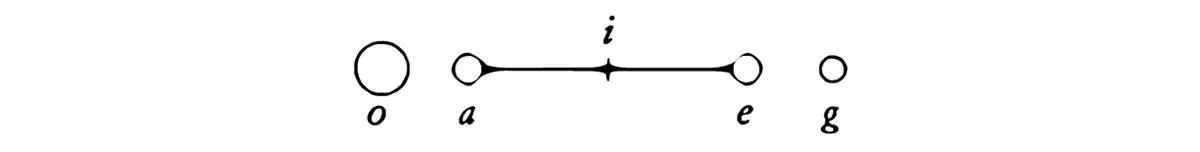

Пусть даны два однородных тела – o и g , и пусть g равно половине о. Пусть даны также два других тела, гомогенных двум первым, а и е , каждое из которых равно g ; представим, что оба тела расположены на концах одного отрезка, серединой которого является i ; ясно, что точка i будет иметь такую же тяжесть, как центр о ; следовательно, благодаря телам а и е , i будет двигаться в пустоте с той же скоростью, что и центр о . Но если данные тела а и е были бы разъединены указанной линией, то их скорость бы от этого не изменялась и каждое из них, следовательно, двигалось бы так же быстро, как и g . Таким образом, g двигалось бы так же быстро, как о.

Движение в пустоте 98, одновременное падение гомогенных тел – мы уже достаточно далеко отошли от аристотелевской физики. Однако несокрушимые основания математической физики, модель архимедовой науки, всегда присутствующая в мысли Бенедетти, – все это не позволяет ему на этом остановиться 99. Ошибка Аристотеля была не только в том, что он не допускал возможность пустоты в мире; он был неправ и в том, что выдумал ложный образ мира и подстроил под него свою физику. Именно его ложная космология (с точки зрения Бенедетти, это именно так, ведь он был коперниканцем 100), основанная на идее завершенности, составляет фундамент его теории «естественного места». На самом деле 101

не существует ни единого тела, будь оно внутри мира или вне его (что бы там ни говорил Аристотель), которое не имело бы своего места.

Что мешает нам утверждать существование мест за пределами мира?

Что мешает нам предположить, что за пределами неба находится бесконечное тело 102? Конечно же, Аристотель это отрицает; однако его доводы нисколько не убедительны.

В самом деле, он рассуждает, не приводя доказательств, и даже не указывает никакой причины того, что бесконечные части некоторой непрерывности не существуют актуально, но только потенциально; и в этом с ним не следует соглашаться, потому что если весь действительно существующий континуум актуален, то все его части будут актуальны, так как глупо считать, что вещи, существующие актуально, состоят из вещей, которые существуют лишь потенциально. И не следует также говорить, что непрерывность частей делает их существующими в потенции и лишенными всякой актуальности. Пусть, к примеру, дан непрерывный отрезок au , разделим его на равные части точкой е ; несомненно, что до разделения половина ae (хотя она соединена с другой половиной, eu ) настолько же актуально существующая, как и весь отрезок au , хотя она и неотделима от нее в уме. И я утверждаю то же самое о половине ae , то есть о четвертой части всего отрезка au , и то же самое – о восьмой части, и о тысячной, и о какой угодно.

Таким образом, бесконечное множество не менее реально, чем конечное; бесконечность в природе существует актуально, а не только лишь в качестве потенции; и актуальную бесконечность можно помыслить совершенно так же, как и потенциальную 103.

4. Галилей

Обратимся теперь к Галилею.

В трактатах и сочинениях о движении, которые он составил в Пизе 104и которые, как мы знаем, остались незавершенными, Галилей пытался последовательным и полным образом развивать динамику «запечатленной силы» [ forse impresse ] – импетуса, о которой мы довольно долго говорили ранее, время от времени он также предпринимал попытки достроить математическую или, вернее, «архимедову» модель физики, начало которой, как мы только что видели, было положено в работах Дж. Б. Бенедетти. Поэтому мы обнаруживаем у него уже знакомые нам, только уже более систематизированные, сжатые и более ясно изложенные традиционные аргументы его предшественников из Парижской школы.

В тексте, написанном в Пизе, Галилей показывает себя решительным и даже ярым противником Аристотеля 105.

Аристотель, говорит он нам, ничего не смыслил в естествознании 106, в частности в том, что касается перемещения, он почти всегда был далек от истины. В самом деле, он не мог доказать, что двигатель должен непременно быть соединен с движущимся телом, не утверждая при этом, что брошенные тела движимы прилегающим воздухом 107.

И Галилей приводит другие примеры явлений, которые аристотелевская теория не может объяснить. Может ли она, в самом деле, объяснить, почему тяжелое тело, например кусок свинца, при броске полетит дальше, чем легкое тело такого же размера? Или что продолговатые тела, такие как копье, летят лучше, чем короткие, причем тяжелым концом вперед? Разве можно согласиться с тем, что стрела, пущенная против ветра, движется за счет реакции воздуха? Разве можно объяснить реакцией среды сохраняющееся движение колеса, волчка и отполированной, покрытой чехлом мраморной сферы 108?

Кроме того, аристотелевская концепция в самой себе содержит противоречие: действительно, если бы перемещение воздуха могло вызывать другое перемещение, тогда это явление воспроизводилось бы в свою очередь, и движение, начавшееся однажды, продолжалось бы неопределенно длительное время, и, более того, оно бы ускорялось. Однако одним из фундаментальных принципов аристотелевской динамики является то, что всякое движение ограничено и конечно. Наконец, Галилей приводит формальный аргумент: приписывая воздуху роль двигателя, Аристотель лишь смещает вопрос. И что более важно, он противоречит сам себе, ведь он самим своим молчанием в этом вопросе подтверждает, что движущая способность запечатлена [ impressa ] в воздухе: откуда такая привилегия и почему, раз уж нельзя обойтись без д вижущей способности , просто не признать, что она присутствует в движущемся теле во всех рассматриваемых случаях 109?

Рассмотрим, к примеру, случай с камнем, подброшенным в воздух: камень поднимается, воспринимая таким образом определенное качество или способность, которая заставляет его подниматься. И поскольку способность подниматься – это свойство легких тел, то камень воспринимает не что иное, как род легкости. Именно эта легкость (неестественная) объясняет восходящее движение тела: это запечатленная в нем способность [ virtus impressa ] – способность движения [ virtus motiva ].

Однако эта движущая способность, иными словами, легкость, сохраняется в камне, отделенном от источника движения, двигателя, так же как жар сохраняется в железе, когда его отнимают от огня. Эта способность (запечатленная при броске) постепенно ослабевает в брошенном предмете, когда он отделился от метателя, подобно тому как тепло ослабевает в железе, удаленном от огня. Таким образом, камень возвращается в состояние покоя, подобно тому как железо возвращается к естественной для него холодности; и подобно тому, как существует способность (естественная и специфичная) тел, связанная с теплом, существует такая способность тел – связанная с движением. Одна и та же сила сообщается сперва тому телу, которое проявляет большее сопротивление, то есть наиболее тяжелому, нежели тому, которое менее сопротивляется (как тепло передается железу быстрее, нежели воздуху, и потому в первом сохраняется дольше); значит, железу движение передается быстрее, нежели свинцу 110.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: